Interview

国際間の研究環境が向上

長距離高速データ通信のスピードアップは独自開発

ビッグデータを活用するにはこれまでにない転送の高速性と大容量性が求められる。SINET6では、OSの改造や複雑なチューニングが不要の長距離高速データ転送方式が独自開発された。その特長と今後の展望を聞いた。

山中 顕次郎Kenjiro Yamanaka

国立情報学研究所

先端ICTセンター 特任准教授

----SINET6 のなかで、長距離高速データ通信技術が担う重要性とは何でしょうか。

現在、ファイル転送には一般にFTP、SCP などのプロトコル[1]が使用されています。これらは短距離だとある程度の速度が出ますが、日本とアメリカ、日本とヨーロッパのような長距離では、非常に速度が落ちてしまいます。SINET は「5」の段階で、すでに主要な国際回線で100Gbpsの性能を提供していますが、普通のソフトウェアではその性能を発揮できず、せいぜい数メガbps のスピードに落ちてしまうのです。

一方、現在の科学では、「データ・インテンシブ・サイエンス」という考え方が注目を集めています。これは広く世界各地にデータを振り分けて解析を行うことで、従来より格段に大量のデータ処理を可能にしようというものです。

例えば高エネルギー物理分野の研究装置・大型ハドロン衝突型加速器は、装置自体はスイスにありますが、そこで得られたデータは世界中に配信されて解析が行われています。 こうした仕組みをよりよく実現するには、大量のデータを高速で送る必要が出てきます。先述のようにSINET は国際回線で100Gbps、国内回線では400Gbps で繋がっていますので、そのインフラを生かすためには、それに見合った転送方法が必要になってくるのです。そのためにNIIで開発しているのが、恒速ファイル転送プロトコルMMCFTP(Massively Multi-Connection File Transfer Protocol) です。

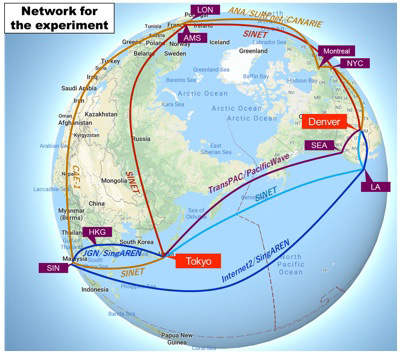

国際会議SC19でNIIが開発したファイル転送プロトコルMMCFTPを用いて東京-デンバー間で転送実験。100Gbps国際回線5本を用いてピーク転送速度416.3Gbpsを記録した。

長距離転送が格段に速くなった

----MMCFTP の特長と、開発にあたって難しかった点は何ですか。

これは私自身が組み込みソフトの開発に携わってきた経験からきたものですが、クロック同期式という、いわばハードウェア的なコンセプトを普通のソフトウェア開発に応用しており、これによって同じ装置を並べて同時に実行する並列処理を容易にしているのが特色です。

従来の通信方式は1つのコネクション(接続)に頼っており、1 コア(処理作業を担うCPU の中核)の性能がそのまま速度の限界になってしまいますが、MMCFTP はたくさんのコネクションを持つ超多コネクション通信で、CPU コア数を増やすほど高速通信が可能になります。さらに、指定した転送速度に対し、ネットワーク状況に応じてコネクション数を自動調整する「動的コネクション制御」も備えています。つまり、得られるネットワーク環境を最大限生かすことができるようになっています。

例えば1Tb のデータを転送する場合に、従来方式の8Gbps では20 分程度かかっていたものが、新方式の80Gbps では2 分に短縮されます。 とはいえ、「こうした方式を使えばうまくいくのでは」という目途が立っていたとしても、実際には「やってみないとわからない」部分は大きい。私がSINET で開発を進められたからこそ、ここまでスピードアップが図れた、と言えます。

----今後の課題について教えていただけますか。

今まで速さを一番に追及してきましたが、実用的な"使い勝手"の部分が、やや置き去りにされてきた感があります。海外の同様な技術と比べ、速度向上の部分は優っていると自負していますが、機能や使い方を教えるチュートリアルや、製品自体の使い勝手、不具合修正の度合いなどでは至らない点もあります。

現在SINET ユーザーにはソフトウェアを開放していますが、そうした方々をなるべく広く巻き込む形で、普及活動と製品としての洗練を図っていかなければと考えています。

ただし、高速化をするにはそれに耐えられるネットワークが必要になります。SINET であれば100Gbps、あるいはそれ以上の回線がありますが、一般の人には100Gbps は手が届か ない領域であって、ソフトウェアだけあっても高速化のメリットが活かせない。そこで普及が制限されてしまうのも難しさのひとつです。

高速化自体に関しては、「方式的にどこまでいけるのか」は、やり続けてみないとわからないところです。

また、情報技術関連では、「様々な要素がバランスよく性能向上されていないと所期の性能は発揮できない」点に難しさがあります。ファイル転送にあたってはディスクの読み出しが必要ですが、これがボトルネックになって転送速度がトータルで上がらないという現象には、開発時からずっと苦労してきました。しかしこの点に関しては、まさに今、SSD [2] の普及が進み、急激に性能向上しています。

こうした、様々な関連技術の進歩に、転送方式もまた刻々と進化させ追随していくようにしていきたいと考えています。

※2022年4月の取材時の肩書表記です。

[1]プロトコル

ネットワークで通信をする際の決まり、仕様、取り決めのこと。

[2]SSD

Solid State Driveの略。HDDと同様に使える記憶装置。HDDより小さく、処理速度が速い。

(取材・構成 川畑 英毅)