Interview

情報系の人材育成における課題と展望

「情報科学の達人プログラム」スタートに際して考える

情報学は現代社会の基盤であり、その研究成果を応用したビジネスが世界経済の成長を牽引している。日本が存在感を示すためには、次世代を担う若手研究者の活躍が欠かせない。情報分野で世界をリードする若い才能をどのように見いだし、育て上げるのか。NECフェローの江村克己 情報処理学会会長、坂本修一 内閣府総括参事官、NIIの喜連川優所長が産官学それぞれの視点から人材育成の課題と展望について語り合った。

江村克己Katsumi Emura

1982年東京大学大学院工学系研究科修士課程を修了し、光通信の研究者としてNECに入社。製品企画部門での経験やNEC知財部門のトップを経て、2010年に中央研究所を担当する執行役員へ就任。2016年取締役 執行役員常務兼CTO、2019年6月からNECフェロー。1987-1988年米国Bellcore客員研究員。工学博士(東大)。

坂本修一Shuichi Sakamoto

1992年京都大学大学院卒業、旧科学技術庁入庁。マサチューセッツ工科大学大学院修士課程修了。京都大学博士(エネルギー科学)。文部科学省において宇宙ステーション、地球・環境科学技術、ナノテクノロジー・材料開発、核融合、産学連携、科学技術人材育成などを担当したのち、2019年7月より現職。

喜連川 優Masaru Kitsuregawa

国立情報学研究所 所長

聞き手滝田恭子Kyoko Takita

読売新聞東京本社 編集局次長

1989年上智大学外国語学部卒業、読売新聞社入社。2000年カリフォルニア大学バークレー校ジャーナリズム大学院修了。2002年より科学部で科学技術政策、IT、宇宙開発、環境、災害などを担当。論説委員、科学部長を経て2018年より現職。

「情報科学の達人プログラム」の名に込められた思い

─ 日本の高校生は国際情報オリンピックや国際数学オリンピックで優秀な成績を収めています。ところが大学生や大学院生になると世界のトップと差がついてしまうと言われます。何が原因だと考えられますか。

坂本 抜きんでた才能をもつ生徒にとって大学の勉強は物足りないことがあるのです。誰も想像できないことをやり遂げる、その意欲を支える環境が十分ではありません。自分の能力を磨いていくとどうなるかという将来像を描けないために、情報学の優れた才能をもっていても情報学とは異なる分野に進学する生徒もいます。優秀な人材を迷わせているように感じます。

江村 今の日本の教育では得意分野を伸ばすことが難しい。プログラミングやセキュリティのコンテストで活躍しても、受験などで忙しくなると得意分野から遠ざかってしまう。また、数学などで飛び抜けた能力があっても、他の教科が苦手だと進路の選択が狭まってしまいます。将棋や囲碁、スポーツの世界のように、特別な才能のある人を育て、トップに引き上げる仕組みが必要です。

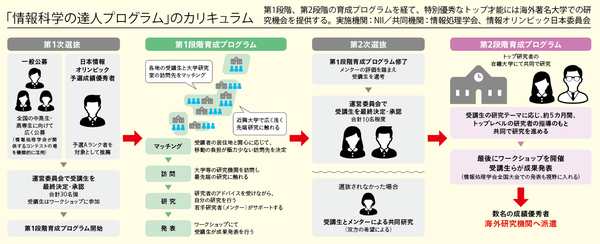

─ 2020年度から「情報科学の達人プログラム」が始まります。中高生・高専生から逸材を発掘し、世界トップレベルの研究者に育てようという新しい試みですね。

坂本 世界的に競争の激しい情報分野で、中高生の段階から一流の研究者の指導を受け、最先端研究に触れてもらおうというプログラムです。飛び抜けた人材を育成する環境が十分ではない日本の現状は問題だと思い、前職の文部科学省の人材政策課長の時にNIIの喜連川優所長、河原林健一教授をはじめ、各地の大学等の第一線の研究者の方々にご意見を伺いながら、プログラムの設計を検討しました。意識の高い生徒は早い段階で自分の将来を考えています。一流の研究の世界を見れば、自分の将来のイメージが湧きます。迷って止まって欲しくないのです。

喜連川 世界の経済成長を支えているのは情報革命です。過去50、60年という非常に短い期間で、情報通信の技術は社会の生産性を大きく向上させました。変化が急激だったので、スキルをもつ人材は明らかに足りません。何とかしなくてはいけないとNIIはあらゆる力を結集して、このプログラムの実現に協力しました。本音を言えば、「情報科学」と限定せずに「情報工学」も含めて欲しかった。そもそも情報分野では、科学と工学は8〜9割一体化していて不可分なので「情報学」が良かったのですが。

江村 エンジニアリング(工学)というのは何かを解決する側で、サイエンス(科学)は新しいものを創造する側と考えれば、新しいものをつくる人を育てる「情報科学の達人」というのは良いネーミングだと思います。プログラミングやディープラーニングというようにすでに定義された手法ではなく、次のチャレンジがどこにあるかということを探していく、その探究こそが情報科学ではないでしょうか。

─ 情報学はサイエンスかエンジニアリングかという問いがあるのでしょうか。

坂本 情報学はサイエンスだと思います。システムの構造がわかっているものをプログラミングするだけではすまなくて、そもそもシステムがどうなっているのかがわからないものが世の中にはあります。情報学はその構造を解き明かして、新しい世界を示す役割があると考えます。システムを解明し、制御し、社会の発展に役立てることを可能とするのはサイエンスの重要な役割の一つといえるでしょう。

物質材料科学でも、例えば物質をシステムとして捉えた場合、物質内で起きている現象を解明することと、その現象を定式化し、シミュレーションを行うためのツールをつくることは一連のものとなっています。ただ、ある程度学理が確立されて、それが扱える範囲の中で分析したり、解析したりすることと、現実世界の全くわからない複雑なものを解明することは同じではありません。だから、物質材料科学の世界では、既存の学理に基づく基礎と現実の材料を扱う応用が分かれていて、基礎の研究をしていてもなかなか現実の問題を解くことはできない、それが問題だと言われています。

現実の問題と基礎を分けてしまうと、視野が限定され、学問はサイロ化してしまうと思います。

喜連川 実際にバイオインフォマティクスとかマテリアルインフォマティクスとか、あらゆるところでITが利活用されていて、ITと何かの学問分野が組み合わされた形が多く生まれ、学問がサイロ化するのは、それはそこに面白い課題があって、それなりの人数の研究者がいるからでしょう。つまり、サイロ化自体が問題だとは思いません。

また、情報学で扱う対象すべてをシステム化で括ることはできません。プログラムのバグをなくすための研究や、計算量を減らすための理論研究などは純粋な科学と言えます。しかし、現状の人工知能(AI)でプログラムのバグをなくすなんてことは現実的には不可能であり、実際にどういうプログラムなら可能性があるのかを探る必要がある。つまり現実の問題がなければ、問題を突き詰めることができないのです。そういう意味で、私から見ると情報学は科学と工学が曖昧模糊になりながらくっついているのが実態だと考えます。

海外の研究機関への派遣の意義

─ ところで、このプログラムでは海外の研究機関への派遣が予定されていますね。

喜連川 ネットの時代に海外に行く必要があるのかという人もいますが、私自身の経験でも、海外に行くことで世界観は変わりました。長期間でなくても、若い頃に経験すれば得るものは大きい。現在、情報分野に限らず、海外で挑戦する若い人が減っていますが、アメリカのように情報分野の研究成果が経済成長に大きく寄与している国で学ぶ意義は大きい。

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)のようなプラットフォーマーが世界のビジネスを席巻していまずが、UberにしてもFacebookにしても自分たちの独自技術をもっているわけではなく、ITを使うことが上手なのです。また、技術的に未熟でもリスクを取って実装化している。だからアメリカの学生たちが、スタートアップの企業が掲げる「こういう社会をつくりたい」という意志にどのように共鳴し、参加しているのかを体験して欲しい。日本の企業でそれを勉強することは、なかなか難しい。このような機会を提供することは、未来の日本にとって良いことではないかと感じます。

江村 大学生と話していると、将来海外で働きたいという人が少ない。日本は安全だし、食事もおいしいし、サブカルチャーも楽しめると満足しています。でも、日本が将来も同じように豊かであるという保証はありません。だから外に目を向けて欲しい。NECでは、社員がインドなどの非営利団体で一定期間働く「留職」プログラムを実施しています。会社から飛び出して、北米でベンチャーをつくったりする人もいます。産業界もさまざまな取り組みをしていますが、それだけでは世界に遅れてしまいます。「情報科学の達人プログラム」をはじめとするいろいろな仕掛けをそろえて、人材育成を進めていけるといいと思います。

坂本 豊かな日本で満ち足りている面もある一方で、何かやりたいと探している若者もいます。自分の才能をどう活かすかに強い関心をもっている人がいるのも事実です。だから、才能が開花すればすごいことができるんだと気づかせてあげて、後押ししたいと思っています。

情報分野の人材をいかに育成するか

─ 情報系の人材育成のための方法論というのはありますか。

江村 人から教えてもらうエデュケーション(教育)と自分から学ぶラーニング(学習)がセットになっていると良いと思います。例えばプログラミングの方法を知識として覚えるのではなく、この課題の時にこのプログラミングで解けるのだと学ぶ。ジャスト・イン・タイム・ラーニング方式ですね。大学でいろいろ教えてもらっても、どういう場面でその知識を使ったらいいのかがわからない。会社で仕事をするようになって初めて、その意味がわかるということがあります。

坂本 アメリカのオーリン工科大学は、実践的なものづくりの教育で知られています。1990年代には工学部の優秀な学生が金融など他分野に進むようなケースが続出していました。それに対して、ものをつくる喜びという工学の原点に立ち返ろうと設立された若い大学ですが、その教育は高く評価されています。自分は何をつくりたいのか、そのためにはどういう知識が必要なのかということを学生が自分で考えます。起業に結びつくアントレプレナーシップ教育です。授業では知識を与えるのではなく、その知識をどうやって取得するのかという方法を教える。講義は3分の1で残りは実際にものづくりを体験するプロジェクト型の授業です。

日本でも高専は早い段階から才能の芽を開花させる仕組みになっていて、卒業生は企業から引っ張りだこです。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)も科学技術の世界に向かうモチベーションを育てることが本来の狙いですが、現実には進学とのバランスに悩んでいるケースもあります。

文科省でSSHの事業に関わり、教育分野の専門家の先生方と議論させていただいて政策的な意味でのある種の仮説を考えました。受験勉強を含めて知識を蓄え、活用する認知領域と、何かをやりたいという意欲や自信という非認知領域はお互いに刺激し合って成長しているのではないか。教科書を学んで得る知識があればこそ、何をやりたいかを考えることができます。でも、認知能力だけを高めていくと、非認知能力を十分に発達させる機会、タイミングを逸してしまうのではないか。自分が何をやりたいのか、わからなくなってしまうようにも見えます。だからこそ、ジャスト・イン・タイムというのが大事で、発達段階に合わせて適切な刺激を受けることが才能の芽を育てる上で有益ではないかと考えられます。もちろん個々人によって、いつ、どのような刺激を受けることで芽が出て、成長が加速するのかというのは違うから、なかなか解決できる問題ではないと思います。でも、カスケード的に認知能力と非認知能力の発達を促すというのは科学者やイノベーターを育てるためには大切だと思います。

個々の子どもの将来の能力をある時点で見きわめることは非常に難しい。しかし、突出した人材というのは一定の確率で存在するのだから、裾野を広げた上で、突出した人材を見いだし、才能を伸ばす確率を少しでも上げるような教育を行うことはできるのではないかと考えています。

喜連川 丸ごと教育改革のような話になりますね。「情報科学の達人プログラム」の受講生に、そういった育成方法を実践してみたらいかがですか。受講生や情報オリンピックの入賞者の5年後、10年後を追跡すると、どのような展開になるか楽しみです。

若い人の才能は多様性があるので、それが上手に開花していくような仕組みがつくれれば最高です。いつ、どう才能が開花するかはわからない。だから方法論というのは難しい。私は若い学部学生にアントレプレナーシップを教育するという発想はあまり好きではありません。それも一つの要素になるのかもしれませんが、みんながUberのような会社をつくらなくちゃいけないというものでもない。

一番大切なのは基礎です。基礎ができていれば将来どんな仕事もできる。特に東大生は莫大な税金を使っています。基礎を学ぶべきだと考えます。私の考えるジャスト・イン・タイム・ラーニング方式は、学生がもっている問題意識を取り入れた卒業論文、修士論文の課題を与えることです。そうするとグンと伸びます。学生の能力というのは青天井なんです。大学の先生にとって一番大事なのは学生の能力を阻害しないことです。私は東大の先輩から、自分の学生は自分よりも賢いと思って接するようにと言われ、肝に命じています。

トップ人材への期待と国や企業の役割

─ 「情報科学の達人プログラム」は一部の非常に優れた才能を募っているわけですが、それで日本の情報学研究や産業が変わるのでしょうか。

坂本 才能の面でも意欲の面でもすごく尖った人材というのは自信があり、ビジョンを語ることができます。「世の中をこう変えたい」というイノベーターが出てくれば、その周囲にチームができる。社会変革が起きる。そういった流れをまず情報科学の分野でつくることが求められているのではないかと考えています。アントレプレナーシップ教育の話を出したのは、これがスタートアップを立ち上げるためだけのものではなくて、学問や社会を変革する上でも有益なものと考えるからです。

江村 産業界の観点から言うと、変革を起こすような突出した人材も足りないけれど、エンジニアやデータサイエンティストも足りない。何百万人というボリュームを確保し、そのレベルも上げていかなければならない。産業革命で農村に住んでいた人が都市の労働者になったように、コンピュータの登場による情報革命で人の仕事は決定的に変わったのです。小学校、中学校の時から基本的な能力を身につけて、情報系のリテラシーを皆が当然のようにもつようにならなければなりません。それにはプログラミング言語がわかるというだけでなく、論理思考が必要だと思います。

とんがった人材について、日本企業も好待遇で迎えるようになっています。しかし、処遇の問題だけでなく、企業側はここで働けばどんなことができるのかを示し、働く側も自分の能力はこう使えそうだなと考えて、お互いにコミュニケーションする必要があります。

その一つの例がインターンシップです。アメリカのインターンシップは2〜3カ月と長くて、研究者が忙しくてできない課題を学生がやっています。しかし、日本では長期にインターンを受け入れる企業も少ないし、学生側も就活や学校の課題などがあって難しい。今回、「情報科学の達人プログラム」という入り口ができたわけですが、人材を次々と生み出すにはその後の二の矢、三の矢を考えておかなくてはなりません。

─ 産業界では情報分野の人材不足がしばしば指摘されます。何がネックになっているのでしょう。

喜連川 変化のスピードが速すぎるんです。人材育成をしているうちに、次の技術が出てきてしまう。3年くらいで技術が古くなってしまうのです。Googleのように成功している企業は社内での教育が良くできています。会社も労働者自身も考えていく必要はありますが、人材不足、あるいは特定の分野でのポスト不足というのは、日本の大学の構造があまりに柔軟性がないからでしょう。一方、スタンフォードのAI授業は3000人が受講します。

江村 企業にとって人材の問題は深刻です。気がついたらビジネスに必要な技術が変わってしまったというようなスピード感があります。新しい仕事に対応する能力をリカレント教育で身につけなければならないけれど、それは短期間でできることではありません。多くの人が代替されるかもしれない仕事をしているわけです。雇用のあり方を含め、従来とは異なった取り組みを進めていくことが必要になっています。

NIIと情報処理学会が核となってエコシステムの構築を

─ NIIや情報処理学会は若手人材の育成にどのように取り組んでいますか。

喜連川 NIIは国際情報オリンピックを支援したり[1]、ITのスーパークリエーターを発掘する経済産業省の「未踏」プロジェクトなど国のさまざまな事業を多方面でサポートしたりしています。

情報処理学会では私が会長の時にジュニア会員制度というのをつくりました。小学生から大学3年生までが対象で会費は無料。学会誌が読めたり、研究大会に参加したりできます。小・中学生の会員も増えています。

江村 ジュニア会員とシニアをつなげていきたいですね。人生100年時代ですから、退職しても活躍の場が求められます。人生経験豊かなシニアがジュニア会員のメンタリングをしたり、学会で交流できる場をつくったりできればいいと思います。「情報科学の達人プログラム」の参加者には学会での発表の機会も用意しています。

坂本 NIIは、情報科学・技術によって社会を変革したいという人々の意志が共鳴する中核的な場になると思います。そのような意志共鳴の仕組みを学会を挙げてつくっていただくことを願っています。何かをやりたいと思っている生徒が学会に参加して、自分の将来像を見つけて一流の研究者をめざすというような、人材のエコシステムができることを願っています。

(写真=相澤 正)

[1]NIIは、2018年に茨城県つくば市で開催された第30回国際情報オリンピック日本大会で、NIIが構築・運用する「SINET5」のネットワークを提供。専用の仮想プライベートネットワーク(L2VPN)を構築して、競技会場と東京のサーバーをつないだ。

インタビュアーからのひとこと

鼎談後の3月に予定されていた情報処理学会の創立60周年記念全国大会は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、オンラインでの開催になった。中高生部門もインターネット上で行われたという。非常事態の中で情報通信インフラの強靱性が社会を支えたことは、学会開催に限らず、多くの企業がテレワークをこぞって導入したことからも明らかだ。経済成長や新たな時代の富の源泉としての一面が強調されがちな情報科学・工学だが、感染症や自然災害の中で社会機能を維持するために活用される課題解決の力をもっと誇って良いのではないか。そこに共感する若い才能もいるはずだ。