Article

ポリシーは起爆剤、マネジメントは推進力

長井 圭治NAGAI, Keiji

金沢大学

先端科学・社会共創推進機構

特任准教授/URA

(敬称略)

データ管理のパイオニア精神

「金沢大学は、研究活動から生まれるデータを適切に管理することの必要性を、以前から強く意識していました。たとえば2020年、研究設備を大学間で戦略的に共用して研究活動を推進するコアファシリティプログラムに採択された時、データについても適切な管理を行う必要性を認識し、GakuNin RDMを導入し試行を始めました。最初からコアファシリティ連携を進めていたのは、金沢大学を含め2機関だけだったと思います」と語る、金沢大学先端科学・社会共創推進機構特任准教授の長井圭治氏。化学者として新素材・レーザー核融合など多様な分野での研究経験、分野や立場を超えたコミュニケーションの難しさ、乗り越えて協力する喜び、そして異文化融合のパワーで成果を生み出してきた経験がある。半導体リソグラフィの光源で数多くの業績を上げたのち、金沢大学に2021年着任。現在は研究の支援・推進を行うURAとして活躍する。文科省「コアファシリティ構築支援プログラム」には、5年プロジェクトの2年目から加わった。

「データを適切に管理して利用するために、NIIが提供している研究データ管理基盤GakuNin RDMを導入して試行を始め、2022年に『金沢大学学術データマネジメントポリシー』を策定していました。それが、2023年からのNII『研究データ管理スタートアップ支援事業(以下、スタートアップ事業)』につながったと考えています」(長井)

金沢大学とNIIの共同研究には十数年の歴史があり、数多くの成果を生み出してきた。その一つは、学術組織間でのデジタル分散共有システムである。全国の大学で機関リポジトリの整備が行われていた時期、金沢大学は次の一歩を踏み出していた。

北陸の、そして全国の「手本」を目指して

研究データエコシステムの構築と推進にあたって重要なステップを踏み出すために、背景があった。

「まず金沢大学の『未来知実証センター』で、データを公開しようという動きがありました。さらに、『コアファシリティプロジェクト』から、データサイエンスの推進やデータ利活用への方向性が出てきました。この2つの大きな背景があったところに、スタートアップ事業が始まりました。(図1)それが重要なポイントだったと思います。目標は北陸の手本、できれば全国の手本になることです」(長井)

研究を支援するICTシステムに関して、金沢大学には60年間の取り組みの蓄積がある。研究を推進するために必要不可欠な多様な技術基盤を提供する「総合技術部」があり、研究および教育に必要不可欠なICTシステムを担う「学術メディア創成センター」があり、NIIをはじめとする外部の研究機関との協力関係も蓄積されている。さらに、長井氏が所属する「先端科学・社会共創推進機構」があり、研究環境づくりや研究活動の支援に取り組んでいる。

「最初から研究推進と情報システムが連携していたことは、強みだったと思います。その中で、自然に生まれてきたとも言えます」(長井)

担当者や責任者同士の対話も活発で「お互いに、実効的な話をすることができており、それも強み」ということだ。しかし大学の多様な部局には、それぞれ固有の文化や考え方があり、温度差やニーズの違いがある。それらは、障壁にならなかったのだろうか?

「それは、どの大学にもあることだと思います。私自身は多くの分野を経験しているわけではありませんが、極端に違う分野を経験してきました。それが役に立っているとは思います」(長井)

たとえば事故リスクと隣り合わせの有機化学と、発想や多様な議論が重要な理論研究では、「研究室のコアタイムは、どの程度守られるべきか」という点でも温度差がある。さらに、医学部と大学病院には、人命にかかわる日常がある。

「私自身は医学部との共同研究の経験はありませんが、金沢大学の現在の学長は医学部出身です。医学部は設備の共同利用が進んでおり、ルールも精緻です。理学部は、そこまで細かいルールを設けず、自由な発想を大切にします」(長井)

一方が正解で、もう一方が誤りというわけではない。医学部のルールを適用された部外者は、「厳しすぎる」「自由に情報を利用したい」といった感覚を抱きがちだ。しかし、その厳重さには理由がある。

「医学部のルールを他に展開するのは、それほど難しくありません。でも、逆は困難です。ルールやポリシーを策定するときは、『これを医学部で動かしてみたら、どうなるか』という意識を持つと、成功しやすいのではないかと思います」(長井)

大学の責任を明確にしたデータマネジメントポリシーへの道

金沢大学は、2022年3月に「金沢大学学術データマネジメントポリシー」を策定し、2024年7月には実効的なデータ公開への対応を中心とした改訂を行った。その中心は「データの取り扱いの責任は大学にある」という明確な規定、論文と学会発表以外でデータを公開するにあたっての判断を行う機関の一元化、違法なデータ取得を排除するためのデータソース把握。かなり踏み込んだ内容となっているが、あくまでも「ポリシーは、憲法です」と長井氏は語る。肉付けや具体化は、各部局や各部署の役割である。そもそも、ポリシーは、何のために必要なのか?

「オープンサイエンス推進のためには、研究データの適切なマネジメントが不可欠、そのためにはマネジメントのポリシーが必要です。『第6期科学技術・イノベーション基本計画』でも、各大学の研究データポリシー策定やデータマネジメントを目標として掲げています」(長井)

しかし「策定しなくてはならないから、策定した」というポリシーでは意味がない。

「ポリシーは、研究データの管理や利活用を推進するルールとして策定すべきものです。それは、実のあるオープンサイエンスを実現するための起爆剤にもなり得ます」(長井)

長井氏が金沢大学に着任した時期は、ポリシー策定のためのワーキンググループが動き始めていた。まずは、先行していた京大や名大と概ね同様の内容に教育データを含める形で、「学術データマネジメントポリシー」として策定された。

「先行例を参考に、なるべくシンプルにポリシーを作ることに集中しました。最初から『あれもこれも』と欲張ってしまうと、合意形成が難しくなります」(長井)

運用を開始すると、「教育データ」を含めたからこその課題が浮かび上がった。データには、いったん登録した後での変更があり得る。必要な対応は、一様ではない。そこで、2023年度から改訂作業が始まった。

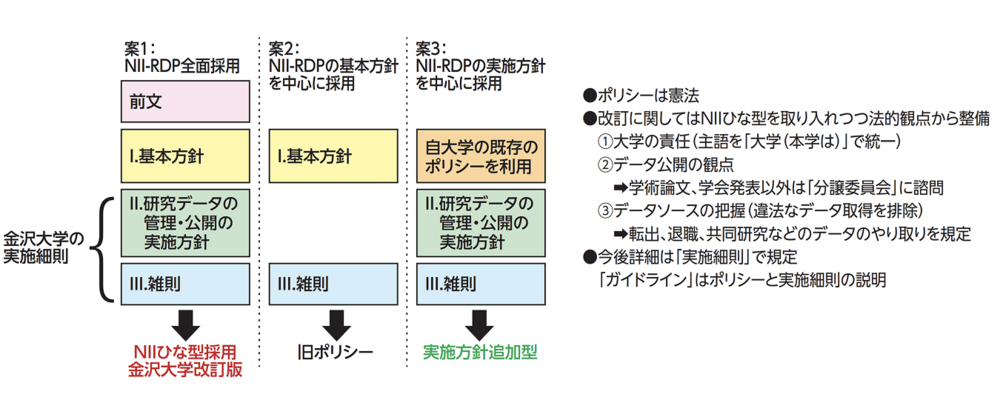

「ポリシーは、組織の中に向かって重要なルールですが、同時に大学の対外的な宣言でもあります。外部の方が読んで一義的に取れるように、主語は全て『本学は』とするなど、弁護士さんに指導を受け、現在の形になっています。(図2)NIIのポリシーひな型がそのまま使えるかと言えば、そう単純ではありませんが、チェックリストのように非常に役に立ちました」(長井)

むろん、学内での試用や結果の検討も容易ではない。

「公開するデータを持っている研究者にケーススタディしてもらい、事務職員を含めて多様な立場の人々で議論しているところです。データマネジメント自体が新しい概念なので理解されにくかったり、全員が同じ意味で理解できる用語を探す努力を互いに重ねたり、そのポリシーを実施した結果に関する共通のイメージを持てるようにすることに苦心したりもしました。合意に至りにくいことは、あえてポリシーに含めない判断もしました。ポリシーには、絶対に変えないことを書くべきです」(長井)

細かいこと、状況次第で変わることは、実施細則で規定すればよい。しばしば変更しなくてはならないようでは、大学への信頼にもかかわる。まさに、ポリシーは憲法だ。

金沢だから、北陸だからこその可能性と課題

2024年1月には能登半島地震、9月には『令和6年奥能登豪雨』に見舞われた。被災した方々の痛みを思いつつ、金沢に残る、古い資料や文化財をデータとしても後世に伝えるため、金沢大学も奔走。その中で「情報が散逸しないうちにGakuNinRDMに保存せよと理事から求められました。しかし、そこで浮かび上がった課題の1つ目は、使用にはノウハウがある程度必要であること。2つ目は、加盟機関が限られ、私立大学はほとんど未加入、高校の先生などはアクセスできないこと。3つ目は、上記から緊急性のある事案に使いづらいこと、です」(長井)

これらは、NIIへの宿題でもある。「ルールも仕組みも始まったばかり。まだまだ定常運転という段階ではなく、重要な事例が生まれるところで、一つ一つ的確に、できればスピーディに対応したいと思っているところです」(長井)

これから研究データポリシー策定に取り組む組織へのヒント

「最初は、なんでもかんでも取り入れるというのではなく、まずは全学的な合意形成を試みるということ。小さなことでもいいので、データを公開しようというポリシーを作る、そこからですね。同時にいろいろテクニカルなことは少しずつ進めなくてはなりませんが、『学認って何?』というところからのスタート支援は、NIIのサポートなしにはできません。ただ、体験しないと分からないところも多いので、本当に何も知らない人に向けたメニューも必要かもしれません。入り口は重要です。

その次にポリシーを改訂しようという段階になったら、今後いろいろな大学から先行例が出されると思いますので、それぞれ比べて、使いやすいところを真似るというのが現実的だと思います」(長井)

ポリシー策定に関する懸念もある。「一つ危惧しているのは、大学が責任を持たずに、部局に任せるというのがデフォルトのようになっている点です。組織改編などの場合に、責任の所在が不明確になるので、大学がある程度、責任を持ったポリシーを作る必要があるのではないかと思っています」(長井)

大学は、研究データポリシー策定を考えた時、長井氏のような先人が活動する、地域コンソーシアムなどを覗いてみることで、さらなるヒントが得られるかもしれない。

取材・執筆:みわ よしこ/写真:杉崎 恭一