Column

研究データエコシステムの構築は、 どこまで進んでいるのか

中野 恵一

国立情報学研究所

研究データエコシステム構築事業推進センター

プログラムマネジャー

「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業」は、国立情報学研究所(NII)が4つの研究機関・大学とともに取り組んでいるプロジェクトです。期間は2022年~2026年、2025年1月現在、中間点を少し過ぎたところです。目的は、今すでにある研究データ基盤(NIIRDC)を充実させつつ、研究データの利活用を促進することによりイノベーション創出に貢献できるエコシステムへと進化させることです。最大の意義は、データの共有と利活用が促進されることで、学術研究の透明性と再現性が飛躍的に向上する点にあります。AIや機械学習を活用したデータ解析が高度化し、データ駆動型の科学研究が進展している現在、適切なデータ管理と利活用は必要不可欠です。データは誰でも簡単に見つけられ(Findable)、必要に応じてアクセスでき(Accessible)、他のシステムやデータと連携でき(Interoperable)、再利用しやすい形で提供される(Reusable)ことが重要です。さらに、秘密情報が確実に保護されることも欠かせません。そのような世界の実現に向けて本事業では、「NIIRDCの高度化」に加えて、「プラットフォーム連携」「ユースケース創出」「ルール・ガイドライン整備」「人材育成」に取り組んでいます。

「プラットフォーム連携」では、特にオープンサイエンスが進んでいる分野に見られるような、その分野のための基盤システムや、さまざまな機関が有している既存システムとNIIRDCとを、有機的に連携させるために必要な技術的あるいは運用面での工夫が検討されています。

「ユースケース創出」では多様な研究分野のテーマが累計で33件(2025年1月現在)採択され、データ活用の実践例として蓄積し始めています。これらは、さらに新しい研究アプローチの発見につながり、その研究の発展が次に続く研究を充実・加速させる生態系が実現するでしょう。

「ルール・ガイドライン整備」には、多くの機関が高い関心を向けています。第6期科学技術・イノベーション基本計画では、機関リポジトリを持つ全ての国立大学・国立研究開発法人などに対し、2025年までにデータポリシーを策定するよう求めており、締め切りが迫っているからです。それぞれの機関の事情に合っていないと役に立ちませんが、ゼロから作り上げるのは大変です。それでも、先行している機関がそれぞれ自機関の事情に合わせたデータポリシーを公開しており、策定の取り組みの中で得たノウハウも蓄積・共有し始めています。研究データ管理を全国的に展開するための素地は、整いつつあります。「人材育成」の取り組みでは、研究データ管理に必要なスキルや知識を効果的に習得するためのプログラムを開発しています。研究者とともに研究データ管理を担う人が育成されれば、データリテラシーが向上し、エコシステムの活用も促進されるでしょう。

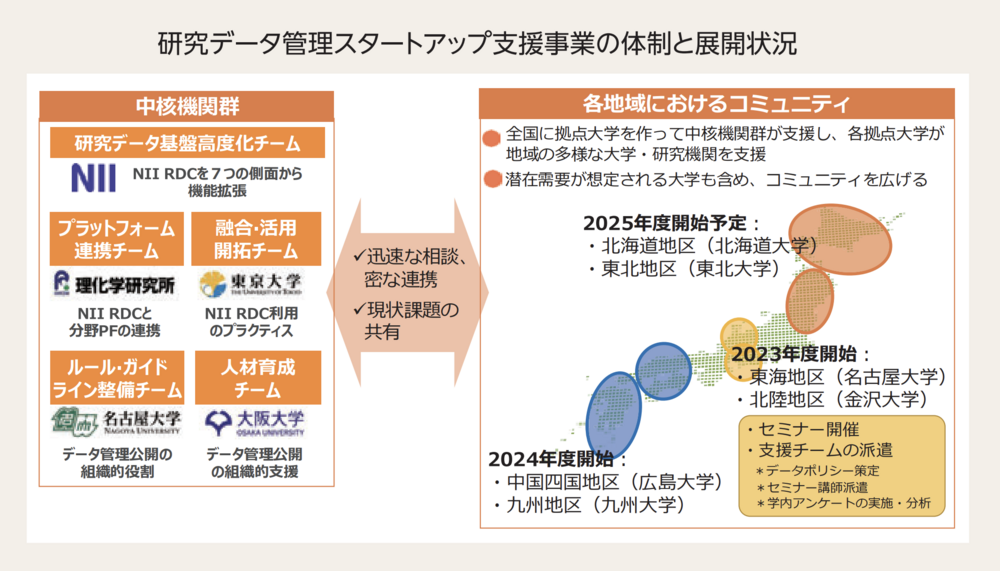

さらに2023年度からは、本事業の中で「研究データ管理スタートアップ支援事業」を開始し、地域の研究機関や大学が研究データ管理を進めるための初期支援を行っています。すでに地域コミュニティの力とリソースを活用した独自のユースケースが生まれ、それぞれの地域のニーズに応じたデータ管理の実践が始まっています。今後はさらに多くの地域コミュニティが立ち上がり、全国的なネットワークとなることで、いずれは全国の研究機関が連携して進化し、持続可能な研究データ管理基盤を形作ることでしょう。

研究データエコシステムは、研究者だけのものではなく、一般社会にも大きな価値をもたらします。このエコシステムの構築によって、地域課題の解決や産業の発展、災害対応の迅速化、さらには医療や福祉の向上など、多様な分野での具体的な成果が期待されます。研究データの利活用が進むことで、社会全体がその恩恵を享受し、より豊かで持続可能な未来の実現に寄与することを目指しています。

今後もさまざまな方々と共に歩み、科学研究の発展に貢献できるよう、研究データエコシステムの構築という困難で重要な目標に向かい続けたいと思います。

構成:みわよしこ