Interview

「データの時代」を生き抜く

研究データエコシステム構築への道

データ駆動型研究や生成AI(人工知能)など大量のデータを活用してイノベーション創出を目指す研究が世界の潮流となっている。また論文だけではなく研究データをインターネットを介して公開して広く共有する「オープンサイエンス」の考え方も国際的に広がっている。「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業」は、分野を問わず日本全国の研究者がデータ管理・公開・利活用に取り組める共通の基盤を提供するのが目的だ。本事業推進委員会の江村克己委員長と事業の中核である研究データエコシステム構築事業推進センターの山地一禎マネージメントチームリーダーに進捗状況などを聞いた。

江村 克己EMURA, Katsumi

AI等の活用を推進する研究データ

エコシステム構築事業推進委員会 委員長

福島国際研究教育機構 理事

東京大学大学院修了。光通信の研究者として日本電気(NEC)入社、同社CTO(チーフテクノロジーオフィサー)、シニアアドバイザーなどを経て現職。総務省情報通信審議会委員、科学技術振興機構(JST)AIPネットワークラボ長、BIAC (Business at OECD)イノベーション・技術委員会副委員長など多数を歴任。1987-1988米国Bellcore客員研究員。工学博士(東大)。

山地 一禎YAMAJI, Kazutsuna

国立情報学研究所

コンテンツ科学研究系 教授

同オープンサイエンス基盤研究センター長

聞き手滝 順一TAKI, Junichi

科学ジャーナリスト

(元日本経済新聞論説委員)

早稲田大学政治経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。1980年代半ばから科学技術の研究開発現場と科学技術政策の立案プロセス、気候変動、エネルギー政策などを取材してきた。日本経済新聞社退社後、日本科学技術ジャーナリスト会議事務局長を務める。

(敬称略)

大学間での認識共有とコミュニティの拡張

──2022年度の「研究データエコシステム構築事業」発足からおよそ2年。2026年度末のゴールまでの折り返し点に差し掛かっています。これまで2年間の評価は、いかがですか。

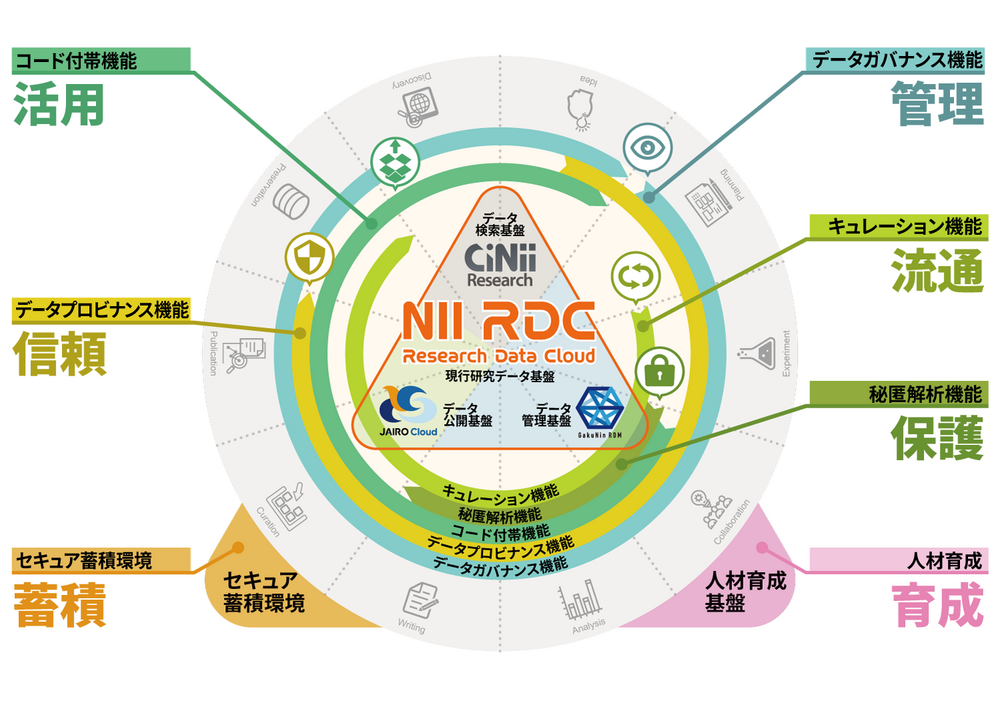

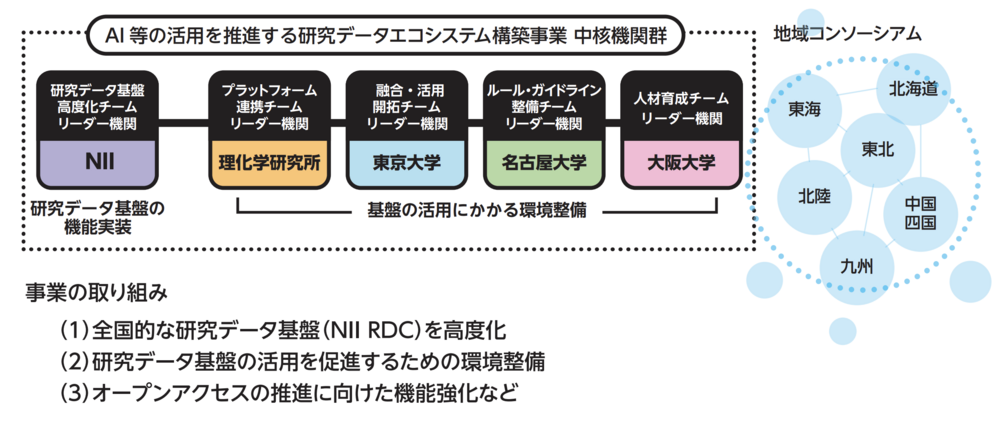

山地 国立情報学研究所(NII)は研究データの利活用促進を目指しNII RDC(リサーチデータクラウド)の構築に取り組んできました。NII RDCはデータの管理・公開・検索の3つの基盤で構成された研究データの包括的な活用基盤です。研究データエコシステム構築事業では、NII RDCの機能を「活用」「信頼」「蓄積」など7つの側面からさらに機能拡張、高度化する研究開発にNIIとして取り組んでいます(図1)。同時に、理化学研究所、東京大学、名古屋大学、大阪大学の4機関が、データ活用・公開のルール・ガイドラインの整備や人材育成など、研究機関が研究データ基盤を活用していく上で必要な環境、いわばエコシステムの整備を推進しています。

大学間の連携、地域コンソーシアムの結成

私の実感として、2年経って基盤づくりにより強いリアリティが求められだしました。たとえば、大学として「こういうデータポリシーを持ちたい、そのためにはこれがなされていないと組織としてのデータ管理が実現できないので、まずはこれをやりたい」とか、「人材育成もしなければならない」という意見です。研究データの管理・活用で、大学側としてのニーズが徐々に見えてきた状況にあります。その具体化に向けて、大学間の連携や地域コンソーシアムの結成が進んでいます。名古屋大学を中心に東海地区で2023年度にコンソーシアムが誕生したのを皮切りに、北陸、中国四国、九州、北海道、東北と各地に波及し、地域コンソーシアムがいくつも生まれようとしています。これは事業を推進する側から一方的に仕掛けたことではありません。同じような問題意識を抱えた大学から生まれた動きでもあります。

NII RDCの機能高度化はこうした現場のニーズを先取りする形で進め、大学側のニーズの高まりに応じ事業をアジャストし、ぴったりピースが組み合わさるようになりつつあります。

国内研究者が活用できる共通のデータ基盤が必要

──なぜ今、研究データエコシステム構築事業が求められるのでしょうか。事業発足の背景について改めてご説明ください。

江村 これまでも「データ駆動科学の時代」などと指摘されてきましたが、今、データの時代が本格的に到来しています。とりわけ近年の生成AIの登場と急速な普及でデータの価値がこれまで以上に高まってきています。

また生成AI登場以前から、オープンサイエンス、オープンデータの時代だとすでに言われてきました。論文をきちんと出せばよかった時代から、論文を支えるデータもちゃんとオープンにしていきましょうという形に科学のコミュニティの構造が変わってきています。

2024年7月にイタリア・ボローニャで開かれたG7(主要7カ国)科学技術大臣会合はオープンサイエンスの拡大をうたった共同声明を発表しました。文部科学省は研究成果のより幅広い活用を狙って、学術論文の即時オープンアクセスを進める方針を掲げています。多くの研究者が、オープンデータの重要性を認識し、データをうまく活用していくよう求められています。

そんな時代にあって、研究データの活用という観点では、率直に言って日本は世界の中で必ずしも進んでいるとは言えない状況です。データ活用ができる基盤をしっかり作っていかなければいけないという社会的・学術的な強い要請がある状況下で、ともすると大学ごとにバラバラにいろんなものを作ってしまうようなことにならないよう、分野を問わず日本全国の研究者が活用できる共通の研究データ基盤をNIIをコアとして構築することが、まず一つ目の大きな背景です。

異なる領域を結ぶデータ連携プラットフォームが研究データエコシステム

もう一つはデータ連携によって新しい価値を生み出していきたいということです。これまでは研究者が自分の研究領域の中でデータを活用するという状況が主流だったのですが、異なる領域が結ばれるデータ連携によって新しい価値が生まれてきます。それを可能にするようなプラットフォームが必要になります。それを「研究データエコシステム」と称しているわけです。これはこの事業にとってはいわば究極のゴールとも言えるもので、そこに向けて近づいていこうと考えています。

──データ利活用を通じた新しい価値の創造は日本の研究力向上にも重要ですね。

江村 ものすごく大事なことだと考えています。日本から発表されるトップ1%やトップ10%論文が減って日本の研究力が落ちていると指摘されているのですが、私は学際的な研究が弱いところに本質があるのではないかと考えています。文部科学省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)の分析によると、世界で注目される学問領域の数が増えています。2002年の分析では、国際的に注目を集める研究領域の数は約600でしたが、2020年の分析では900領域を超えています。増えているのは物理学とか生物学とか伝統的な学問領域を超えた、いわゆる学際的・分野融合的な領域です。

米国や中国はそうした新しい領域でどんどん論文を出し研究が進歩していますが、日本はそこが弱いようです。日本は伝統的な領域で強みを発揮していますが、学際的・分野融合的領域での注目度の高い論文の数が伸び悩む傾向にあります。全体として日本のトップ論文が減る根っこはそこにあるのではないかと思います。

つまり日本は新しい学問領域を作りきれてない。その点でこのプラットフォームは非常に重要です。もちろんプラットフォームがあれば学際的領域が生まれるかと言われれば、そんなに単純なことでもありません。ただプラットフォームでいろんな人がそこで混じり合いつながるようになってくるのは間違いないです。

ユースケースによるコミュニティ形成が出発点

──データ利活用を通じた新しい価値の創造は日本の研究力向上にも重要ですね。

研究領域が異なれば、対象データの性質も量も違います。データポリシーづくり一つとっても、なかなか学内の合意が得られないという課題も耳にします。人材育成が大きな課題ではないでしょうか。

山地 データ連携による学際的研究領域の創出や新しい価値の創造は、江村委員長が指摘されたように事業の最終的な目的と言えると思います。その前段としてデータの利活用を目指したプラットフォームを構築してきたところです。次に求められるのは、これを使いこなす人材の育成です。大学でデータを管理し利活用するためのツールを研究者に紹介するコーディネーター的な役割を担う人たちも必要とされるでしょう。海外ではそうした役割を専門とする人がいて学際的な研究を促したりデータ駆動型の研究を支援したりしています。

事業の一環でユースケースを公募し33の取り組みがスタートしています(2025年1月現在)。同じ基盤を使う、言い換えれば「同じ佂の飯を食う」コミュニティが生まれ、それらを支援するうちに学際的な共同研究が進むといった成果もこれから出てくると期待しています。

江村 「課題」ではなく、進むべき「道」が見えてきたと捉えるべきでしょう。多様な研究者が同じプラットフォームで活動し始めるのがスタートポイントです。まずはコミュニティづくりです。コミュニティの人たちがこれとこれをつないだら価値が生まれるのではないかと提案できる段階になってくると本当に世界観が変わってくると思います。

データ連携で学際的研究領域が生まれる

江村 推進委員会は事業の成果を評価することも役割ですが、推進の立場から「伴走する」とも発言してきました。委員の構成は多様で、法学など文系の委員もいらっしゃるので「私たちにも使えるようにしてください」という声が上がります。研究データエコシステムの価値を多くの人に理解してもらわないといけません。データ連携で学際的な研究領域が生まれる、そこで新しい価値が生まれるのだということの意味、その重要性を伝えることがこの事業にとってとても大事だと考えています。

山地 補足しますと、オープンサイエンスにしてもデータガバナンスにしても研究機関は「義務的なもの」と捉えがちです。研究者にとって「やらされる仕事」という側面があります。しかしこの事業のユースケース創出公募で手を挙げて取り組んでいる人たちは義務からではなく研究促進のため取り入れようとしています。

米国では全米科学財団(NSF)や国立衛生研究所(NIH)あるいは個々の大学がデータ基盤作りを進める一方、連邦レベルでリサーチ・インフラストラクチャーにもっと投資をしなければならないという議論があります。欧州連合(EU)は欧州オープンサイエンスクラウド(EOSC)があって巨額の投資をしています。ただNII RDCのように国内を全てカバーできるような一体化したものではありません。日本が先駆けている面もあります。これを義務のためだけではなく、研究促進のためのサービスへと発展させ、世界をけん引し続けるのが我々の役目です。

──事業には終わりがありますが、システムは永続します。10年、20年先を見越して推進委員会としてなすべきことはありますか。

江村 長期の視点では、研究データエコシステムのサステナビリティが気になります。どういう形でこのシステムが自立していくかです。これはNIIだけで解ける問題ではありません。参画する大学や、将来的には企業にも入ってもらった方がいいと思いますが、受益者がシステムを回していく負担をしていくことになると考えます。システムによって新たな価値が生み出されるのであれば、皆が参入してくるはずです。そこをどうデザインするかが大事です。あと2年ほどでデザインしきれるかと問われれば、正直なところ容易ではないとは思いますが、どういう形で持続的なものにするか、推進委員会としても提言のようなものを出していかなければと考えています。

聞き手からのひとこと

日本政府が「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」という旗印を掲げたのは2019年。その後の新型コロナ感染症への対処を振り返ると「道遠し」の感があった。研究機関でのデータ管理や利用はもはや待ったなしの状況とも言える。認識を共有するコミュニティの誕生は心強い。これをいかに広げ深めて持続させるかが課題だ。

写真:盛 孝大