2011年度

超伝導量子コンピューターサブテーマミーティングのお知らせ

2012年3月23日

| 開催日時 | 4月13日 (金)10:00~17:00 | |

|---|---|---|

| 開催場所 | NEC筑波研究所 | |

| 発表言語 | 英語 | |

| プログラム | 10:00-10:10 | Opening remarks |

| 10:10-11:10 | RIKEN/NEC team (発表者;Oleg Astafiev) "Coherent quantum phase-slip" |

|

| 11:10-12:10 | NTT team(発表者;Shiro Saito) "Coherent coupling between a superconducting flux qubit and a spin ensemble" "超伝導磁束量子ビットで観測された 量子Zeno効果" (発表者;Kosuke kakuyanagi) |

|

| 12:10-13:00 | Lunch session | |

| 13:00-14:00 | Tokyo U. of Sci. team(発 表者;Sunmi Kim) "Superconductivity in self-assembled nanoring" |

|

| 14:00-15:00 | AIST & ISTEC team (発表者;T.Satoh) "Fabrication Process Development of Al/AlOx/Al Trilayer Josephson Junctions" |

|

| 15:00-15:15 | Break | |

| 15:15-17:00 | Discussion& Summary | |

| 幹事 | Jaw Shen Tsai | |

| 申込方法 | 4月5日(木)17:00までリサーチマップ内「量子情報処理プロジェクト」コミュニティで参加者を募集しておりますのでご興味のある方は、ご登録下さい。 http://researchmap.jp/ |

|

講演会「量子暗号技術の可能性」開催のお知らせ

2012年2月7日

「理論」サブテーマリーダー都倉康弘(NTT物性科学基礎研究所グループリーダー)を講師に、講演会「量子暗号技術の可能性」が開催されます。

「20世紀初頭に物理の世界に革命的変革をもたらした量子力学と相対性理論はいずれも1世紀の後の私たちの生活に大きな影響を与えています。最近この物理の世界の「量子」と情報科学が結びついた新しい可能性が世界で活発に研究されています。この講演では、まずこの「量子」がどれほど不思議なものなのかを改めて解説します。」

NII湘南会議 記念講演会 ~量子暗号技術の可能性~

| 日時 | 3月20月(火)14:00-16:00 |

|---|---|

| 場所 | 湘南国際村センター 国際会議場 |

| 講師 | 都倉 康弘氏(NTT物性科学基礎研究所) |

| 主催 | 神奈川県、国立情報学研究所(NII)、NTT物性科学基礎研究所、湘南国際村事業発信強化委員会 |

| 参加費 | 無料 |

| 詳 細 | http://www.shonan-village.jp/update/2012/01/nii.html |

香取秀俊教授(「量子標準」サブテーマリーダー)が朝日賞を受賞しました。

2012年1月24日

学術、芸術などの分野で傑出した業績をあげ、わが国の文化、社会の発展、向上に多大の貢献をされた個人または団体に贈られる「朝日賞」を、香取秀俊教授(「量子標準」サブテーマリーダー)が受賞しました。

1月27日に東京・日比谷の帝国ホテルで贈呈式が行われます。

関連サイト:

FIRSTサイエンスフォーラム2~若者よトップ科学者と語れ!科学の未来と日本~が開催されます。

2012年1月20日

FIRSTサイエンスフォーラムに続き、高校生などの若者と世界トップクラスの日本の科学者が語り合うフォーラム『FIRSTサイエンスフォーラム2~若者よトップ科学者と語れ!科学の未来と日本~』が開催され、第2回の「科学で日本を元気にしよう!」に、山本喜久先生がご登壇されます。

FIRSTサイエンスフォーラム2~若者よトップ科学者と語れ!科学の未来と日本~

| 主催 | 独立行政法人科学技術振興機構(JST) |

|---|---|

| 後援 | 内閣府、文部科学省、独立行政法人日本学術振興会 |

| 開催日時 | 平成24年2月5日(日)午後2時~午後5時 |

| 会場 | 宮城/東北大学片平さくらホール(宮城県仙台市青葉区片平2-1-1) |

| 参加費 | 無料 |

| 参加者 | 主に高校生や高専生を対象としますが、一般からの参加も受け付けます。 |

| 申込方法 | 下記URLをご参照ください。 http://first-pg.jp/forum/forum2-2nd.html |

11月26日にベルサール秋葉原「大学共同利用機関シンポジウム2011 万物は流転する-宇宙・生命・情報・文化の過去・現在・未来-」が開催され、国立情報学研究所のブース内で量子情報処理プロジェクトが紹介されます。

2011年11月18日

本シンポジウムは大学共同利用機関法人に所属する各研究機関が「知の拠点群」として果たしている研究の現状、研究の推進により拓く科学の広大なフロンティアとして果たす役割について講演およびブース展示により紹介します。

| 日時 | 2011年11月26日(土) 12~17時 入場無料 |

|---|---|

| 場所 | ベルサール秋葉原2階 イベントホール http://www.bellesalle.co.jp/bs_akihabara/ |

| 対象 | 一般市民(学生含む)、マスコミ |

展示目的:

・ブース展示は各研究機関を広く一般の方々に知っていただくことを目的としているため、わかりやすくそして知的好奇心を刺激する内容を期待します。そのために書く研究機関の主として目指すものを含め、得意とするものをアピールした、見やすくインパクトのあるブース展示をお願いします。内容によっては、説明員が必要となるケースもあります。

関連サイト:

レアメタルフリー、大電気容量の有機分子スピンバッテリーの開発

2011年10月24日

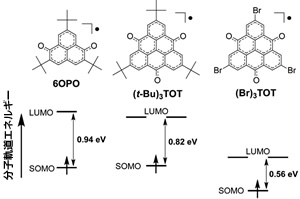

大阪大学の森田靖准教授と大阪市立大学の工位武治特任教授(サブテーマ:「スピン量子コンピューター」)らの研究グループは、既存のリチウムイオン電池の電気容量(150-170Ah/kg)を大きく超える(1.3~2倍)、レアメタルフリ―の有機分子スピンバッテリーを開発し、その最新の成果が2011年10月17日午前2時(日本時間)Nature Materialsの電子版・オンライン速報版に掲載されました。

<研究成果の概要>

既存の充放電可能な電池(二次電池)のうち、最も高性能を誇るリチウムイオン電池は、正極活物質にレアメタルを含むコバルト酸リチウムを不可欠としているため、資源価格と発火などの安全性の問題に直面してきた。本研究グループは、2002年に有機スピン分子を正極活物質に活用し、正極にレアメタルを使わないレアメタルフリーの二次電池(バッテリー)の設計理論を初めて提唱して、今回バッテリーの大電気容量化と高いサイクル特性をあわせて可能にする新しい理論を構築した。

理論によると、分子の量子的性質を制御する上で最も重要なフロンティア分子軌道(故福井謙一博士(1981年ノーベル化学賞)の量子化学理論)に縮重性(エネルギーが等しい量子状態が複数存在する性質)をもたせ、かつ充電・放電過程において電気エネルギーを運ぶ電子がこれらの軌道をかならず占めるようにバッテリーを設計すると、電気容量を一挙に倍増できる。有機分子特有のテーラーメイド設計によって、グラフェンのフラグメント構造をもつトリオキソトリアンギュレン(図参照)を基本骨格とする複数の新規な有機スピン分子を合成し、大電気容量のレアメタルフリーのバッテリーを製作して、理論を実証した。なお、本研究グループでは、安定な有機スピン分子をテーラーメイド的に設計し、量子ビットのリソースとして利用してきた。

自動車産業界をはじめとする産業界では、リチウムイオン電池の急速な普及にともない、レアメタルの資源価格の高騰と資源獲得競争が激化しており、その解決に向けた先端技術開発に、国内の産業界は無論、先進各国がしのぎを削っている中、バッテリー設計にパラダイムシフトを与える成果として注目される。

図. 6OPO、(t-Bu)3TOT、および Br3TOT の化学構造式と、量子化学計算から求めたフロンティア分子軌道のエネルギー準位図。TOT誘導体は、フロンティア軌道SOMOと縮重した二個のフロンティア軌道LUMOをもつ。また、Br3TOT は、臭素基の導入により分子軌道エネルギー準位が大きく低下しており、置換基の導入によるフロンティア分子軌道エンジニアリングの効果が明確に分かる。なお、6OPOは、縮重性LUMOをもたない。実際の有機スピンバッテリー開発の第2段階設計では、結晶構造の制御が問題となるが、「多中心結合」力を利用した、結晶エンジニアリングを施す。この「多中心結合」は、π共役系炭素原子間などに多中心的に働く力で、新しい化学結合様式として最近注目を集めており、6POP系で初めて見出された。

量子メモリーの原理実験に成功

-ダイヤモンドと超伝導量子ビットを直接組み合わせたハイブリッド系の量子状態制御に世界で初めて成功

2011年10月13日

日本電信電話株式会社(以下、NTT、東京都千代田区、代表取締役社長:三浦 惺)と国立大学法人大阪大学(以下、大阪大学、大阪府吹田市、総長:平野 俊夫)、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所(以下、NII、東京都千代田区、所長:坂内 正夫)は、超伝導人工原子(以下、超伝導量子ビット)とダイヤモンド結晶中のスピン集団(窒素不純物と空孔とから成るNV中心数千万個)を組み合わせたハイブリッド系を作り、エネルギー量子1個を交換する量子もつれ振動をコヒーレントに制御することに世界で初めて成功しました。

これは、超伝導量子ビットの重ね合わせ状態をダイヤモンド結晶中のNVスピン集団へ保存した後に再び読み出せることを意味しており、量子通信や量子情報処理に欠く事のできない、任意の量子状態を保存可能な量子メモリーの実現にとって、ダイヤモンドが極めて有望な候補であることを実証したものです。

本研究成果は、英国科学誌 Nature(ネイチャー)10月13日号に掲載されます。

関連サイト:

第13回 量子情報 関東Student Chapter 開催のお知らせ

2011年10月4日

| 期日 | 2011年11月10日(木) |

|---|---|

| 会場 | 国立情報学研究所 ミーティングルーム2009,2010. http://www.nii.ac.jp/access/ |

| 参加登録 | http://quangaroo.web.fc2.com/regist.html |

| 登録締め切り | 2011年11月02日(水) |

| 参加費 | 無料(懇親会を除く) |

| 参加定員 | 無し |

| 企画時間割 | 13:45-14:00 受付 14:00-14:10 開会の挨拶 14:10-15:10 講演会 講演1 15:30-16:30 講演会 講演2 16:30-18:30 ポスターセッション 19:00-21:00 懇親会 |

各企画の詳細や参加登録については量子情報関東Student ChapterのWeb Pageをご覧ください。

量子情報関東StudentChapter

| 第13回世話人 | 高口大樹(総合研究大学院大学 根本研究室 M2) |

|---|---|

| 運営委員代表 | 杉山 太香典 (東京大学 村尾研究室 D2) |

| 共催 |

|

本文記載以外の事柄に対しても質問・要望などありましたら

- までご連絡下さい。

量子コンピューターの新原理を考案

2011年10月3日

国立情報学研究所・山本喜久教授のグループにて、量子コンピューターを実現する新しい計算原理が考案されました。新しい原理は、光回路に解きたい問題を組み込んだのち、レーザー光を入れると、レーザー光が光回路に合う状態に変わって答えが出るという仕組み。計算する条件が多数になり、数学的にも効率的に解きにくい難問とされる「NP完全問題」にも対応できるものです。

新原理に使うレーザー光源や検出器などは、光通信技術ですでに商用化されています。室温で動作するものだけを使い冷却といった操作も不要なので、消費電力も少なくできます。これまでの量子コンピューターは、量子状態が同時に2つありえる「重ね合わせ」や、離れた量子でも互いにつながって影響し合う「量子もつれ」などを利用したものを想定し研究が進められていました。これらの方式では、複数の入力に対して同時に計算できるものの、量子を制御するのが難しいという課題がありました。

関連記事が「日経速報ニュース」(9月18日22:14)、「日本経済新聞」(9月19日付朝刊11面)に掲載されました。

関連文献:Optics EXPRESS(Published: August 31, 2011)

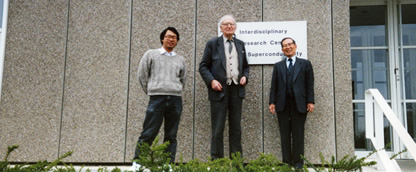

International Friendshipアドバイザー 上村 洸(東京理科大学特別顧問)

2011年9月27日

| 訪問先 | 2011年9月26日 ケンブリッジ大学キャベンディシュ研究所(Department of Physics) |

|---|---|

| 2011年9月27日 東芝ケンブリッジ研究所 |

(写真1)

(写真2)

Cavendish Professor(第9代) Richard Friend博士の招きで、1974年-75年に客員研究所員として滞在し、Sir Nevill Mott(1977年ノーベル物理学賞受賞)と共同研究を行ったキャベンディシュ研究所(西ケンブリッジ・サイエンス・パーク)を9月26日に訪問した。1988年にケンブリッジ大学に創設され、日英半導体共同研究の折、しばしば訪れてMott先生と高温超伝導の議論をしたInterdisciplinary Research Centre in Superconductivityが、世代が変わり改組されたとの情報を耳にしたので、まず副所長兼半導体物理グループ長 のProfessor David Ritchieを訪ねて説明を伺った。創立150周年を迎える2024年に向けて、世界をリードし続けようとする教育・研究への大胆な取り組みについての説明を聞き、さすがは世界に冠たる物理学の研究所と感銘を受けた。その中での顕著な変革の一つは、物理学が主役であった20世紀に対し、21世紀の主役はBiologyであるとの観点から、物理学、生物学、医学の接点として、物理、化学、生物、遺伝、生化学、臨床医学、理論物理並びに計算物理の研究者を選抜してinterdisciplinary centreを設立し、この壮大な横断的研究・教育を実施するためのPhysics of Medicineの建物をCavendish研の一部として、玄関前に建てたことである(写真1)。その他、1974年に街中から西ケンブリッジ・サイエンス・パークに引っ越しをした新Cavendish Laboratoryにおける組織も、40年未満で大幅に改組されていた。私もしばしば訪れた超伝導研究センターの建物は、ソフト物性物理やポリマーの研究棟に変わり、Kapitza Buildingと名称が変わっていた。Mott先生がCavendish professor時代に創設した半導体物理グループでも、量子コンピューターの基礎研究などは、院生、ポスドクがCavendishのクリーン・ルームで作成した量子ドットなどのナノ材料を元に、東芝ケンブリッジ研究所(ケンブリッジ東のサイエンス・パーク)でtenureの研究者達と共同で研究を行い、日本とは異なる産学連携の新スタイルで研究が活発に進められていた。その様子を見たいと思い、9月27日には、内古賀修一副所長(工学博士)の案内で、東芝ケンブリッジ研究所を訪問した。研究所では、Quantum InformationグループのリーダーDr. Andrew Shieldsとも十数年ぶりに再会し、情報通信研究機構の佐々木雅英博士のグループとの量子版コヒーレント通信に関する日英共同研究について詳しい説明を聞き、これからもこの共同研究を大いに推進したいとの熱意を伺って、大変嬉しく思った。今後ともこの国際共同研究が、「量子情報処理プロジェクト」の「量子通信」グループによる国際交流活動を通して、大いに発展することを切に願っている。

ケンブリッジを訪問する直前に、ワルシャワで開催された欧州物質科学会・秋の総会で招待講演を行ったが、この時も、1988年にIUPAP半導体コミッション委員長としてワルシャワで開催した半導体物理学国際会議で、共に会議の運営に携わった当時のポーランドの若手物理学者達が今や学界トップのリーダーとして活躍し、会場に来られて再会できたことは望外の喜びであった。今回の海外出張で最も強く印象に残ったことは、物理学の研究をグローバルに推進するのに、”International Friendship” が如何に大切かということであった。

写真1: 正面ガラス張りのPhysics of Medicine の建物。(西向きで、日除けのためか、或いは飾りのためか、外側に板状のスチール材が取り付けれていて、建物を大変美しく見せていた)

写真2: 在りし日のMott先生と共に。1995年当時超伝導研究センターと呼ばれた建物(現Kapitza Building)の玄関前で(1995年3月3日撮影。Mott先生当時89歳)。先生の左隣は、当時東芝ケンブリッジ研究センター研究所員・黒部 篤理学博士(現東芝セミコンダクター&ストレージ社半導体研究開発センター・センター長)

第11回 関西スチューデントチャプター開催のお知らせ

2011年9月27日

| 場所 | 大阪大学 基礎工学研究科 J棟1階 共用セミナー室 |

|---|---|

| 日時 | 2011年10月14日(金曜日) 13:20~ |

| プログラム | 1.講演 (13:30-15:30) 講演者 沙川貴大氏 「量子情報処理における非平衡統計力学」 講演者 吉原文樹氏 「超伝導量子ビットの色々なお話」 |

| 2.研究室見学(15:30-17:00) 北川研究室:J棟地下1階 |

|

| 懇親会 | 阪急石橋周辺にて(18:00-) |

詳細は、関西スチューデントチャプターのWebsiteにてご確認ください。

量子暗号に用いる長距離通信網に道、量子中継器用の素子開発

2011年9月21日

国立情報学研究所・山本喜久教授のグループにて、理論上、盗聴が不可能とされる長距離の量子暗号通信に使う量子中継器用の基本素子が開発されました。量子中継器が実現すればインターネットのように大規模な量子通信網を構築でき、量子暗号を使って絶対に安全な情報を海外の複数の場所に同時に送れるようになります。8月28日ネイチャー・フィジックス電子版に関連論文が掲載されました。究極の暗号といわれる量子暗号は、国内外で通信実験が進められており実用化が期待されています。ただ現在は中継器がなく、最大でも200キロメートル先の1人にしか情報を送れません。今回はガリウムヒ素量子ドット中のホールスピンを使い、雑音を減らしてより正確に中継できる素子を開発しました。暗号をやり取りする為の基本性能は確認済で、この素子を数百~数千個並べれば量子中継器本体になると考えられます。

関連する記事が「日本経済新聞」(8月29日付11面)及び「日経産業新聞」(9月1日付11面)に掲載されました。

関連サイト:

古澤明先生(サブテーマ:「量子通信」)が量子光学・量子情報科学の分野での共同研究を通じて大学の発展に貢献したことから、チェコのPalacky大学から表彰状とメダルを授与されました。

2011年8月24日

詳細は、古澤研究室のHPをご覧ください。

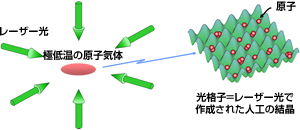

極低温の原子気体を用いて物質の新しい量子状態を作り出すことに成功

~量子シミュレーター実現への道をひらく~

2011年8月19日

高橋義朗 理学研究科教授、素川靖司 同大学院生らの研究グループは、日本電信電話株式会社(以下 NTT)との共同研究で、レーザー光を用いて作成した人工の

結晶の中に極低温の原子気体(図1)をとどめることで、これまで存在していなかった物質の新しい量子状態を作り出すことに世界で初めて成功しました。

本研究成果は、極低温にまで冷却された原子の状態を非常に高い精度で制御、観測することを可能とするだけでなく、物質の性質を決める原理の解明に向けた量子シミュレーターの実現に大きな役割を担うことが期待されます。

なお、本研究成果は、英国科学雑誌Nature Physics(ネイチャー・フィジックス)に8月1日(ロンドン時間)に掲載されました。

【論文名】

Interaction and filling-induced quantum phases of dual Mott insulators of bosons and fermions

相互作用と占有数に誘起されたボソンとフェルミオンの2つのモット絶縁体の量子相

◇研究の背景および役割分担

近年、光格子と呼ばれる人工の結晶をレーザー光で作る技術が確立し(図2)、物質が低温で示す特異な性質を極低温の原子気体を使って調べようとする研究が注目を集めています。京都大学とNTTでは、それぞれの強みを生かし、共同で極低温原子気体の研究を行ってきました。

京都大学では、観測するのに適したイッテルビウムという原子を極低温にまで冷却できる優れた技術をもち、NTTでは、数万個にも及ぶ原子が光格子の中で複雑に運動する様子を効率よく解析できる独自の優れた数値計算技術をもっています。光格子中のイッテルビウム原子の状態を超高精度に制御・観測する実験を京都大学が実施し、その京都大学の実験に対する精密な理論計算をNTTが行うことで、世界に先駆けた研究が実現しました。

◇研究の成果

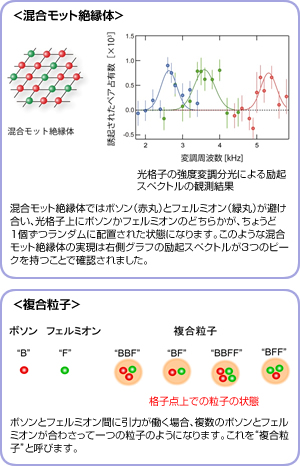

今回、イッテルビウム原子に含まれる異なる同位体を極低温にまで冷却して光格子の中にとどめ、通常の物質系では存在しなかった新しい量子状態を作り出すことに世界で初めて成功しました。量子力学では、すべての粒子はボース粒子(ボソン)とフェルミ粒子(フェルミオン)と呼ばれる性質が異なる2種類の粒子に区別されます(図3)。今回、イッテルビウム原子の豊富な同位体を利用して、ボソンとフェルミオンを光格子の中で混合させました。その結果、ボソンとフェルミオン間に働く相互作用および混合させる数に応じて、多様な量子状態が実現することを明らかにしました。特に、ボソンとフェルミオンが格子点上に1個ずつランダムに入り混じった混合モット絶縁体や、複数のボソンとフェルミオンが合わさって一つの粒子のようになった複合粒子状態は、今回の研究で確認された新しい量子状態です(図4)。

◇今後の展開

今回見出された極低温原子気体の新しい量子状態は、温度をさらに下げることで多様性に富んだ秩序状態に移り変わっていくと考えられています。この秩序状態がどのようなメカニズムで出現するのかを解明することは、物質系の秩序状態である磁性や超伝導などの研究に大きな進展をもたらすことが予想されます。今後は、原子気体を冷却する技術をさらに発展させ、物質の性質を決める原理の解明に向けた量子シミュレーターの実現を目指します。さらに将来的には光格子を量子コンピュータへの応用を可能とするため、原子の制御・観測方法の開拓を目指します。

図1: ●真空容器内のイッテルビウム原子気体

写真中央の緑色の小さな点が波長556ナノメートルの緑色光を出して発光しているイッテルビウム原子の気体を表しています。原子気体は数ミリメートルのサイズです。

図2: ●光格子とは

極低温の原子気体に対向的にレーザー光を照射させ、光の干渉により光格子と呼ばれる周期的な構造を作成します。

光格子ではレーザー光の強さにより、原子の動きを制御できます。

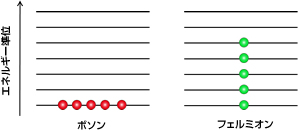

図3: ●ボソンとフェルミオンとは

絶対温度のゼロ度(絶対零度)ではボソンとフェルミオンは全く異なった状態になります。

ボソンではすべての粒子が最低のエネルギー状態に落ち込んだ状態になります。一方、フェルミオンでは粒子数に応じて低いエネルギー状態から順に占有されていきます。ボソンとフェルミオンのこのような性質の違いが極低温での物性に大きな影響を与えることが知られています。

図4: ●新しい量子状態

関連サイト:

- nature physics

http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n8/full/nphys2028.html - Nature Physics誌のnews& viewsで取り上げられました。

http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n8/full/nphys2059.html - 京都大学HP

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2011/110728_1.htm - 京都新聞(8月16日付 京都新聞 8面)

シンポジウム「光コムによる分光学の革命」のお知らせ

2011年8月18日

| 日時 | 2011年9月26日(月)10:00~ |

|---|---|

| 場所 | つくば市、産総研共用講堂2F大会議室(ポスターセッションは1Fホワイエ) |

| 申込締切 | 2011年8月31日(水) |

| 講師 | S. A. Diddams (NIST), N. Picque (MPQ), N. R. Newburry (NIST), K. C. Cossel (JILA) |

| 詳細 | http://www.nmij.jp/~time-freq/wavelgt-std/comb_sympo_2011j.html |

スピン量子コンピューターサブテーマミーティング開催のお知らせ

2011年8月10日

| 開催日時 | 2011年8月18日(木)13:00 - 16:15 |

|---|---|

| 開催場所 | 大阪市立大学 杉本キャンパス 理学研究科棟会議室 |

| 簡単なプログラム | 13:00 - 13:05 幹事挨拶(工位) 13:05 - 13:45 樽茶先生 13:45 - 14:25 北川先生 (休憩) 14:35 - 15:15 関口先生(伊藤先生代理) 15:15 - 15:55 工位 15:55 - 16:15 全体質疑 他サブグループメンバーとの共同研究について ミーティング終了後、ラボツアー(希望者のみ) |

| この回の幹事 | 大阪市立大学 工位先生 |

| 申し込み方法 | 8月11日(木)までリサーチマップ内「量子情報処理プロジェクト」コミュニティで参加者を募集しておりますのでご興味のある方は、ご登録下さい。 http://researchmap.jp/ |

半導体量子効果と量子情報の夏期研修会開催のお知らせ

2011年8月10日

半導体量子構造とスピン・電荷の量子状態操作は、量子情報処理において重要な分野です。今後の発展にはより高度な量子状態制御技術の確立や新概念によるブレークスルーが不可欠です。そこで半導体中の量子効果と電気的操作とその検出、さらに量子情報への応用に焦点を当て、本研究プログラムの中で関連する研究を牽引する研究者が最新の研究成果を、学生や若手研究員にもわかりやすく紹介し、議論を行う研修会を開催します。本会が先端研究技術の交換や新しい研究アイディアを生み出す機会になることを期待します。

| 日程 | 平成23年8月28日(日)~30日(火) |

|---|---|

| 場所 | 八ヶ岳ロイヤルホテル |

| 主催 | 最先端研究開発支援プログラム「量子情報処理プロジェクト」 なお発表は英語を予定しています。 |

| 参加定員 | 40名(人数に達し次第打ち切ります) |

| 本件問合せ先 | 東京大学樽茶研究室 03-5841-6835 大岩 顕 (講師): 澤田 真理子 (秘書): |

6500万年にわずか1秒の誤差! 光格子時計の精度を世界で初めて光ファイバで結び実証

~ NICTと東京大学が、16桁の高精度を実現 ~

2011年8月4日

独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」、理事長:宮原 秀夫)と国立大学法人東京大学(以下「東大」、総長:濱田 純一)は、それぞれが独自に開発を行ってきた「光格子時計」*1を60kmの光ファイバ(NICT:東京都小金井市-東大:本郷キャンパス) で結び、双方の時計で生成される周波数の比較実験を行いました。その結果、これらの光格子時計が6500万年に1秒の精度で一致した時を刻むことを確認し、光格子時計により、16桁に到達する高い精度が実現できることを世界で初めて実証しました。 同時に、これら2地点における標高差56mに起因する一般相対論的重力シフトをリアルタイムで検出しました。

この成果は、応用物理学会英文速報誌「Applied Physics Express」に8月4日(木)オンライン公開*2されました。

*1 光格子時計

2001年に東京大学工学系研究科の香取秀俊准教授(当時)によって提案され、2005年に実現された新しい光原子時計の方式。

光を用いて空間内に格子状に位置する場所に原子が固定された状態を作り、スペクトルの不確定性を大幅に減少させる技術を用いています。

*2 掲載論文

応用物理学会速報誌 「Applied Physics Express」 Vol. 4 (2011) No.8 Article No: 082203

http://apex.jsap.jp/link?APEX/4/082203/

2011年8月1日(月) 山本喜久先生 市民講座のお知らせ

「新しい情報社会の扉を開く量子技術 量子コンピュータは本当に実現できるのか?」

2011年7月21日

【概要】

現代コンピュータの基本概念は、第2次世界大戦中にドイツが使用していた暗号Enigma を解読するために発明されました。以来70年間、一貫してこの基本思想に基づいて進化を続けてきた現代コンピュータにも弱点があります。これを克服するため、量子力学という全く新しい概念に基づく未来コンピュータの開発競争が世界中で行われています。その研究開発の最前線を紹介します。

| 日時: | 2011年8月1日(月)18:30~19:45(講義・質疑応答) |

|---|---|

| 場所: | 国立情報学研究所 学術総合センター2階中会議場 |

※文字通訳有り

※入場無料

詳細は、下記websiteまで。

「磁化ベクトルを光で制御・量子情報処理技術へ応用」五神・東大教授らの研究グループが成功

2011年7月21日

五神真先生(サブテーマ:「アナログ量子コンピューター/量子シミュレーション」)の研究グループは、磁化を制御する光パルスとして偏光の異なる2つの光パルス(偏光ねじれダブルパルス)を用いることにより、磁化の振動の軌跡を平面内で自在に制御する方法を考案、実験的に示すことに成功しました。

この成果は、「科学新聞」7月1日号の4面に掲載されました。

香取秀俊先生(「量子標準」サブテーマリーダー)が2011年フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞を受賞しました。

2011年7月19日

2011年のフィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞が、東京大学大学院 工学系研究科 香取秀俊教授(「量子標準」サブテーマリーダー)に贈られました。

同賞は、日本とドイツ連邦共和国における文化および社会のよりよい相互理解に貢献し、学問上すぐれた業績をあげた、50歳未満の日本人研究者 に授与されます。賞はアレクサンダー・フォン・フンボルト財団の年次大会で、ドイツ連邦共和国大統領より授与されました。

関連サイト:

Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation http://www.humboldt-foundation.de/web/jahrestagung-fotos-2011-2.html

「励起子のボース・アインシュタイン凝縮体への転移」

五神・東大教授らの研究グループが観測に成功

2011年7月11日

五神真先生(サブテーマ:「アナログ量子コンピューター/量子シミュレーション」)の励起子のボース・アインシュタイン凝縮体への転移に関する論文が、「ネイチャー・コミュニケーションズ」(5月31日付)に掲載され、その論文に関する記事が「マイコミジャーナル」(6月2日付)及び「科学新聞」6月17日号の4面に掲載されました。

“Transition to a Bose–Einstein condensate and relaxation explosion of excitons at sub-Kelvin temperatures”

Kosuke Yoshioka, Eunmi Chae, & Makoto Kuwata-Gonokami

Nature communications 2:328, DOI: 10.1038/ncomms1335

関連サイト:

nature COMMUNICATIONS http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n5/full/ncomms1335.html

マイコミジャーナル http://journal.mycom.co.jp/news/2011/06/02/048/index.html

東京大学プレスリリース http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2011/14.html

東北大学 小坂研究室 博士研究員募集のお知らせ

2011年7月1日

東北大学 小坂研究室では博士研究員を募集しています。

募集内容詳細につきましては、添付の資料をご参照の上直接お問い合わせ先までご連絡下さい。

人工格子中でd波ボーズアインシュタイン凝縮体を初めて実現

―半導体チップ上の量子シミュレーション実験に成功―

2011年6月20日

情報・システム研究機構 国立情報学研究所(以下NII、所長:坂内 正夫)の山本 喜久 教授とそのグループは、内閣府 最先端研究開発支援プログラム「量子情報処理プロジェクト」の支援を受け、半導体チップ上に構成されたマイクロ共振器デバイスを用いて、d波ボーズアインシュタイン凝縮体を実現することに初めて成功しました。

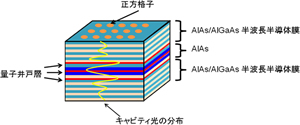

本最先端プロジェクトでは、理論的にも数値的にも解析困難な数学、物理学、化学上の難問を解くことの出来る量子シミュレーターの開発を、目標の一つにしています。今回の成果は、半導体マイクロ共振器中に2次元正方格子を持つデバイスを開発し、その中で生成された励起子ポラリトンのボーズアインシュタイン凝縮体を用いて、銅酸化物高温超伝導体などを実現していると言われるd波凝縮体を世界で初めて人工的に実現しました。

これまで、現実の物質に対する限られた実験手段によってのみ研究されてきたd波凝縮体ですが、今後はこの人工格子に基づく量子シミュレーターを用いて、その特性・発現機構がより一層明らかにされ、新たな物性現象の発見に繋がるものと期待されました。

この成果は、平成23年6月19日(日)(英国時間)発刊の「Nature Physics」誌(電子版)に掲載されます。

掲載論文名:“Dynamical d-wave condensation of exciton–polaritons in a two-dimensional square-lattice potential”

(Na Young Kim, Kenichiro Kusudo, Congjun Wu, Naoyuki Masumoto, Andreas Löffler, Sven Höfling, Norio Kumada, Lukas Worschech, Alfred Forchel and Yoshihisa Yamamoto)

図1: 半導体サンプルの概念図。AlAs/AlGaAs半波長半導体膜により形成されるマイクロ共振器中に、1層に4つのGaAs量子井戸が埋め込まれた量子井戸層が3層埋め込まれている。表面には、正方格子を形成する金属パターンを作りこんでいる。

関連サイト:

Nature Physics http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/full/nphys2012.html

日本科学未来館にて、「TOP OF THE TOP! 世界の頂点をめざす研究者30名」展が開催されます。

2011年6月9日

FIRST(最先端研究開発支援プログラム)で全国から選び出された研究者30名について、30枚のパネル展示でわかりやすく解説します。

本プログラムの中心研究者、山本喜久先生も紹介されていますので、ぜひご覧ください。

また、2月~3月にかけて(独)科学技術振興機構主催で行われた「FIRSTサイエンスフォーラム」のページでは、山本先生の紹介と、先生からのメッセージムービーがご覧頂けます。ぜひ一度ご覧下さい。

関連サイト:

日本科学未来館 http://www.miraikan.jst.go.jp/spevent/topoftop/index.html

FIRSTサイエンスフォーラム http://first-pg.jp/

量子通信サブテーマミーティング開催のお知らせ

2011年6月3日

| 開催日 | 平成23年6月17日(金)11:00~15:00(12:00~13:00はお昼休み) |

|---|---|

| 開催場所 | 東京大学 本郷キャンパス 工学部6号館 1階中会議室(107号室) |

| 簡単なプログラム | 井元「阪大グループの研究紹介と予定」 佐々木「NICTグループの研究紹介と予定」 古澤「東大グループの研究紹介と予定」 小坂「東北大グループの研究紹介と予定」 討論 |

| この回の幹事 | 幹事:東京大学古澤先生・良川様 |

| 申し込み方法 | 6月10日(金)までリサーチマップ内「量子情報処理プロジェクト」コミュニティで参加者を募集しておりますのでご興味のある方は、ご登録下さい。 http://researchmap.jp/community/community/ |

東京大学 樽茶・大岩研究室 ポスドク募集のお知らせ

2011年5月11日

東京大学 樽茶・大岩研究室ではポスドクを募集しています。

募集内容詳細につきましては、添付の資料をご参照の上直接お問い合わせ先までご連絡下さい。

佐々木雅英先生(「量子通信」グループ)のグループメンバー武岡正裕さん(NICT・総務省 情報通信国際戦略局)が、「平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞」を受賞しました。

2011年5月9日

平成23年4月11日に文部科学省より「平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」の受賞者が発表され、本プロジェクトサブテーマ「量子通信」グループの佐々木雅英先生(NICT)のグループメンバーである武岡正裕さんが、萌芽的な研究、独創的視点に立った研究等、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた40歳未満の若手研究者を対象とした若手科学者賞を受賞しました。

関連サイト:文部科学省 文部科学大臣表彰

http://www.mext.go.jp/

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1304367.htm

Surface code 量子誤り訂正に関するチュートリアル・ワークショップ(2011年2月23日・24日開催)の模様をビデオで公開中です。

2011年5月9日

Surface code 量子誤り訂正に関するチュートリアル・ワークショップ

FIRST/Quantum Cybernetics/CREST Joint 1.5-day Surface Code Quantum Error Correction Tutorial/Workshop

| 日時 | 2011年2月23日(水)10:00-17:00, 24日(木)10:00-12:00 |

|---|---|

| 場所 | 大阪大学豊中キャンパス・基礎工学研究科 |

| 担当者 | Rodney Van Meter(慶應義塾大学)、北川勝浩(大阪大学) |

| 講師 | 永山翔太、Rodney Van Meter、Clare Horsman (慶應義塾大学) |

ワークショップの様子は下記URLからご覧下さい。

http://www.soi.wide.ad.jp/class/20110030/

古澤明先生(「量子通信」グループ)のグループのHugo Benichiさん(東大・古澤研・D3)がMaiman Outstanding Student Paper Competitionにおいて、First Prizeを獲得しました。

2011年5月9日

Maiman Outstanding Student Paper Competitionは、レーザーの発明者であるTheodore Maimanの功績を記念して、2008年に創設された光学・フォトニクス分野で世界最大の学生表彰です。アメリカ光学会(OSA)が主催する光学・フォトニクス関係の国際学会であるCLEOに投稿された論文で、学生が筆頭著者のものの中から選ばれます。まず、23カテゴリーから1名ずつ計23名がSemi Finalistに選ばれ、さらにその中から3名がFinalistに選ばれます。3名のFinalistには非公開のプレゼン審査が行われ、First Prizeが選出されます。

Hugo Benichiさんは、

“Quantum Teleportation of Schroedinger’s Cat Wavepackets of Light”

というタイトルで、見事First Prizeを獲得しました。

関連サイト:OSA Foundation

http://www.osa-foundation.org/highlights/

古澤明先生(サブテーマ:「量子通信」)グループのシュレーディンガーの猫状態の量子テレポーテーション成功に関する論文が、Scienceに掲載され、それに関するPhilippe Grangierによる解説が、同じ号の"Perspective"に掲載されました。

2011年5月9日

"Teleportation of Nonclassical Wave Packets of Light"

Noriyuki Lee, Hugo Benichi, Yuishi Takeno, Shuntaro Takeda, James Webb, Elanor Huntington, and Akira Furusawa Science 15 April 2011: 330-333.

http://www.sciencemag.org/content/332/6027/313.summary

関連サイト:Science

http://www.sciencemag.org/

関連サイト:ロシア国営テレビ

http://www.vesti.ru/doc.html?id=452675&cid=9

http://news.rambler.ru/9921259/

国際会議情報:International Conference on Quantum Information Processing and Communication (QIPC) 2011

2011年4月28日

| 日程 | 2011年9月5日(月)~9日(金) |

|---|---|

| 場所 | ETH Zurich, Swiss |

| 申込方法 | www.qipc2011.ethz.ch |

| 申込締切 | 2011年5月15日(日) |

海外スクール情報:QIPC 2011 School

2011年4月28日

| 日程 | 2011年9月2日(金)~4日(日) |

|---|---|

| 場所 | Berghaus Diavolezza, Swiss |

| 申込方法 | www.qipc2011.ethz.ch |

| 申込締切 | 2011年5月15日(日) |

本プロジェクトのサブテーマ「量子標準」のグループリーダー香取秀俊先生の論文が、Nature Photonicsで「注目のハイライト」として紹介されています。

2011年4月26日

極めて安定な光格子時計

Extremely stable optical lattice clocks

Nature Photonics, 2011年04月04日

17桁目を平均化時間15分で決定できる極めて安定で正確な光格子時計がNature Photonicsで報告されている。。。

この先の記事はネイチャーアジア・パシフィックへ登録の上お読みいただく事ができます。

http://www.natureasia.com/japan/nphoton/press_releases/details.php?id=1198

関連サイト:Nature Photonics

http://www.nature.com/nphoton/index.html

香取秀俊先生(「量子標準」グループリーダー)が「平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞」を受賞しました。

2011年4月25日

平成23年4月11日に文部科学省より「平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」の受賞者が発表され、本プロジェクトサブテーマ「量子標準」グループリーダーの香取秀俊先生(東大)が、顕著な功績をあげた者を対象とした科学技術賞を受賞いたしました。

文部科学省では、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、もって我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的とする科学技術分野の文部科学大臣表彰を定めています。

関連サイト:文部科学省 文部科学大臣表彰

http://www.mext.go.jp/

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1304367.htm

単一光子が作る単一電荷とスピンの検出に成功

― 量子情報のネットワーク化へ道 ―

2011年4月8日

最先端研究開発支援プログラム(FIRST)「量子情報処理プロジェクト」(研究支援担当機関:国立情報学研究所[所長:坂内 正夫]、代表研究者:山本喜久 国立情報学研究所/スタンフォード大学教授)における共同提案者 樽茶 清悟(たるちゃせいご)(東京大学[総長:濱田 純一]大学院工学系研究科教授)とそのグループは、単一光子が生成した単一電子を電気的に制御された量子ドット中に捕捉し、かつ自在に外部へ取り出す技術を開発しました。さらに捕捉された単一電子のスピンを、その状態が失われる前に検出できることを確認することに初めて成功しました。この成果は、スピン量子素子において、単一光子と単一電子スピンの間で量子状態の変換とその検出が可能であることを示しており、この手法によって単一光子-単一電子スピン間の量子状態転写を実現し、量子インターフェースの開発へ展開する重要な成果と位置づけられます。

量子情報処理は、次世代の高度情報化社会を支える基盤技術の一つで、超並列処理を可能にする量子コンピュータや、絶対に安全な暗号通信、それらを結ぶ量子ネットワーク技術など、情報通信にとって革新的なパラダイムを切り開く研究分野です。

この成果は、平成23年4月8日(金)(米国時間)発刊の「Physical Review Letters」誌(電子版)に掲載されます。

掲載論文名:"Single-shot detection of electrons generated by individual photons in a tunable lateral quantum dot"

(A. Pioda1, E. Totoki1, H. Kiyama1, T. Fujita1, G. Allison1;2, T. Asayama1;3, A. Oiwa1, and S. Tarucha1) 1 Department of Applied Physics,

The University of Tokyo, Japan, 2 Department of Physics, Princeton University, USA, 3 Advanced Materials Laboratories, SONY Corporation, Japan

樽茶教授をリーダーとする研究グループは、FIRSTプログラムの支援を受け、半導体量子ドット中の電子スピンを量子ビットとする量子情報処理の実用化を図るための周辺技術として、長距離通信を担う光子との間で情報の受け渡しを行う技術、即ち、「量子情報処理の基本単位である単一光子と単一電子スピン間の量子インターフェース」の開発を目標の一つとしています。

プレスリリース

http://www.nii.ac.jp/userimg/first_tarucha110408_press.pdf

Physical Review Letters

http://prl.aps.org/