2012年度

第14回 関西スチューデントチャプター開催のお知らせ

2013年1月23日

| 場所 | 大阪大学基礎工学研究科 B棟3階 大講義室 |

|---|---|

| 日時 | 2013年3月8日(金曜日) 13:30~ |

| プログラム | 1.講演 (13:30-15:40) 講演者 岡野真之氏 「量子光断層撮影~もつれ光子対の応用に向けて~」 講演者 熊谷英敏氏 「デコヒーレンスフリー部分空間を用いた量子通信における雑音耐性および高効率化」 |

| 2.研究室見学(15:40-18:00) 井元研究室 占部研究室 |

|

| 懇親会 | 阪急石橋周辺にて(18:40-) |

詳細は、関西スチューデントチャプターのWebsiteにてご確認ください。

国際シンポジウム報告アドバイザー 上村 洸(東京理科大学特別顧問)

2012年12月11日

| 会議名 | XXIst International Symposium on the Jahn-Teller Effect (和訳:第21回ヤーン-テラー効果国際シンポジウム) |

|---|---|

| 副題 | Alex Müller博士、ビデオ講演とSkypeで会議に参加 |

| 日程 | 2012年8月26日(日)-8月31日(金) |

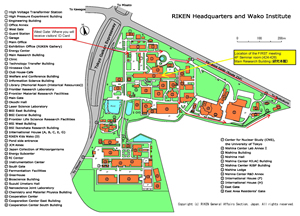

| 開催地 | 筑波大学・大学会館 |

(写真1:会場)

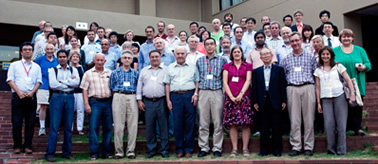

(写真2:集合写真)

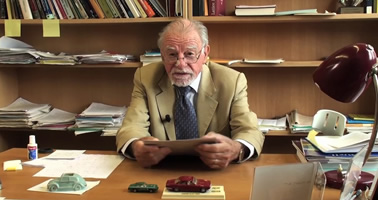

(写真3:筆者の招待講演に対する質問に答えて、最終日の高温超伝導セッション)

(写真4:最終日の高温超伝導セッション。ビデオで招待講演を行うAlex Müller先生)

基底状態が軌道縮退している非線形分子や固体中遷移金属イオンの状態は、変形によってエネルギーが下がるため、幾何学的変形を起こして、軌道縮退が解けた状態となる。この現象をヤーン・テラー効果とよぶ。最近は、遷移金属化合物や錯体でヤーン・テラー効果が多く観測され、錯体や固体の遷移金属イオンの電子状態、格子振動、あるいは電子・格子が絡みあった(バイブロニック)状態を取り扱う配子場理論(Ligand Field Theory)を用いて、ヤーン・テラー効果の諸問題を取り扱う研究が、物理や化学の分野の研究者によって活発に行なわれてきた。

ヤーン・テラー効果で最近最も関心を集めたトピックスの一つは、銅酸化物高温超伝導体物質であった。銅酸化物中の銅イオンの基底状態は、2重に軌道縮退をしているため、銅イオンを取り巻く酸素6個からなる八面体がヤーン・テラー効果で変形し、この状態にホール キャリアを導入すると、40K付近の高温で超伝導になることを、G. Bednorz, K.A. Müller両博士が1986年に発見した。ヤーン・テラー効果で電子・格子相互作用が強くなって転移温度が高くなるのではないかとの観点からも、銅酸化物の高温超伝導現象は注目されている。

ヤーン・テラー効果に関する国際シンポジウムは、欧米の配子場理論の研究者が中心になって、隔年に開催されてきたが、日本での開催は初めてである。1昨年、スイスのフリブルグ大学で開催された第20回国際シンポジウムでは、当時国立東京高専教授(現名誉教授)の潮 秀樹博士が超伝導セッションのプレナリースピーカーに選ばれ、「On the Interplay of Jahn-Teller Physics and Mott Physics in the Mechanism of High Tc Superconductivity」と題して講演をされ、聴講されたMüller先生からも高い評価を頂いた。

今回のシンポジウムでは、筑波大学物質科学系の物性理論準教授の小泉裕康さんが組織委員長、京都大学工学系分子工学専攻(旧福井研)準教授の佐藤 徹氏が副委員長を務めて、若いお二人の素晴らしいパワーで、会議を成功に導かれた。会場は、筑波大学・大学会館の300人を収容できるホールで、第1図に見るように、天井が高く映画館のスクリーンを見るような感じでスライドを大きく明瞭に見ることができ、国際会議に申し分のない会場であった。参加者は、外国からの参加者が47名、日本からの参加者が72名、それ以外に筑波大学の先生方や大学院生が、セッションを選んで大勢聴講された。私は、21回を数えるシリーズの国際シンポジウムに今回初めて参加したが、このシンポジウムで「Ligand Field Theory (配子場理論)」の特別セッションを設けることが慣例になっていることを知って、特別セッションにも参加した。

外国からの47名の参加者は、殆ど配子場理論の研究者で、初日(8月26日(日))夜のレセプションでも何人かの外国からの旧知の友人たちにお会いして、旧交を温めることができた。彼らを初め、外国人参加者の殆どが、若い時S. Sugano, Y. Tanabe and H. Kamimura著の 「Multiplets of Transition- Metal Ions in Crystals」(Academic Press, New York, 1970) を勉強したとのことで、レセプションで大勢の外国人参加者から握手を求められた。日本人参加者の多くの方からも、レセプションの時に裳華房出版社の上村・菅野・田辺著「配位子場理論とその応用」(初版1969年)で勉強をしたとのご挨拶を頂き、初日から大変嬉しい気持ちになった。

2日目(8月28日(火))午後後半の「Ligand Field Theory (配子場理論)」の特別セッションでは、4人の欧州の招待講演者が講演をされたが、いずれのスピーカーも、Sugano, Tanabe and Kamimura著の 「Multiplets of Transition-Metal Ions in Crystals」 (Academic Press, New York, 1970)を文献としてスライドで示し、この本でLigand Field Theoryの勉強をした由の自己紹介から講演を始めた。その中の一人の講演者が、私が会場で座っているのを見つけて、突然「上村があそこにいる。田辺、菅野はどうしているのか」と講演を中断して、私に質問をされた。突然で驚いたが、私も立ち上がって、「田辺さんは85歳、菅野さんは84歳、お二人とも年相応に健康に問題があって、残念ながらここには参加されていないが、私は82歳、幸い健康で参加でき、皆さんにお会いできて大変幸せです」と申したところ、思いがけず 会場の全員からstanding ovationが起り、大変感激した次第であった。

シンポジウムの最終日(8月31日(金))は、高温超伝導のセッションで、7人の理論・実験の招待講演者が銅酸化物について講演を行なった。この中で、チューリッヒ大学のAlex Müller先生(高温超伝導発見で、George Bednorz博士と共に1987年ノーベル物理学賞受賞)は、85歳のご高齢と腰の調子がよくないとのことで来日できず、ビデオで講演をしてくださることになった。午前の3番目の講演で、私はTc=40Kのランタン系銅酸化物を対象に選んで、「On the important role of the anti-Jahn-Teller-Effect in underdoped cuprates」と題して講演を行なった。「反ヤーン・テラー効果(anti-Jahn-Teller Effect)」は、筑波大学教授白石賢二さんの博士論文の主題の一つ(1988年)であった。その白石さんが、私と次のAnnette Bussmann-Holder博士(Max Planck 固体物理研究所、Stutgart, ドイツ)の招待講演の座長を務められた。

銅酸化物のようなイオン結晶では、3価のランタンイオンの代わりに2価のストロンチウムを導入してホールキャリアをドープすると、結晶全体の静電引力エネルギーを得しようとして、反強磁性絶縁体の時にヤーン・テラー効果でc軸方向に伸びたCuO6八面体が縮むことを第一原理計算で予言した。私は、銅酸化物では、如何に「反ヤーン・テラー効果が重要であるか」について、(1)金属状態と局所AF秩序との共存によるフェルミ・ポケットの出現、(2)フォノン機構によるd波超伝導の出現とアイソトープ効果が超伝導出現の濃度領域で顕著に大きくなることの理論的予言、角度分解光電子分光(ARPES)のエネルギー分布曲線(EDC)に全く異なった濃度依存性の特徴をもつ2つのピークが出現することを予言した第一原理計算の結果(東大院新領域創生研究科・溝川貴司博士との共同研究)などの例を示して、30分間講演を行なった。

午後のセッションの最初に、Alex Müller先生が「The Jan-Teller Interaction in the Superconducting Cuprates」と題して、ビデオ講演を行い、Skypeを通して、質疑応答を行なった。ミューラー先生は、ヤーン・テラー効果によって異なる形状に変形した隣接サイトのポーラロン対のモデルに基づいて、大柳宏之博士(産総研)らが観測されたX線吸収端微細構造の異常な温度変化や、NMRやアイソトープ効果の奇妙な濃度依存性など、最近の多くの実験結果がどのように説明できるかについて、30分余にわたって、熱のこもった講演をされ、聴衆に感動を与えた。講演後、スカイプを利用して質疑応答が行なわれたことで、高温超伝導セッションは印象深いものとなった。

月曜日の初日から最終の金曜日まで、会場の最前列には、常に5, 6名の配子場理論の欧米の碩学(皆さんシニア)が席を占めていた。どの講演に対しても活発に質問をされるので、いずれのセッションも大変盛り上がり、活気に満ちていた。この大家たちの英語にロシア訛りがあったせいで、ある外国人参加者が「ロシア・マフィア」というユーモラスなニックネームをつけたほど、「ロシア・マフィア」達はこの国際シンポジウムで存在感があり、会議を成功に導くのに大きな貢献をされた。またミューラー先生は、シンポジウムの晩餐会にもビデオで参加されて「international friendship」に満ち溢れたスピーチをされ、参加者をサプライズで驚かせると同時に、シンポジウムを楽しい雰囲気にされることに大きな貢献をされた。以上述べたように、200人弱のシンポジウムではあったが、毎日どのセッションでも大変密度の濃いディスカッションが行なわれ、参加者にとって大変実り多いシンポジウムであったように思っている。

最後に、今回のシンポジウムで私にとっての大きな収穫は、電子相関を取り入れたバンド計算(LDA + U 近似)で有名なロシアのVladimir Anishimov教授(Institute of Metal Physics, Ekaterinburg) と初めて接触ができたことであった。彼のグループは、バンド計算で、反ヤーン・テラー効果を取り入れて、Cuと頂上酸素の距離を縮めれば、金属状態と局所AF秩序の共存を示唆する計算結果を発表し、我々のモデルを支持してくれていたが、彼のグループのメンバーSergey Streltsov博士(招待講演者)が私の講演を聴いて帰国後に彼に報告をし、Anishimovさんから直接メールを頂いて文通できるようになったことは、これからの我々の研究に大きな益となることと確信をした次第である。最後になりましたが、この国際シンポジウムで招待講演を行うことに対し、心温まる激励とご支援を頂きました山本喜久先生並びに山本研究室に厚く御礼を申し上げます。

東京国際交流館プラザ平成にて、FIRSTサイエンスフォーラム3が開催されます。

2012年10月23日

平成24年11月~翌3月にかけて、東京/愛知/京都でフォーラムを開催し、高校生などの若者と世界のトップレベルの科学者が語り合う場を設けます。

第1回フォーラムと同時開催される「サイエンスアゴラ2012」では、本プロジェクトの中心研究者山本喜久先生もパネル展示で参加し研究を紹介致します。是非ご覧ください。

| 開催日 | 平成24年11月10日(土)11日(日) |

|---|---|

| 会場 | 東京国際交流館プラザ平成 |

関連サイト:

FIRSTサイエンスフォーラム http://first-pg.jp/

第16回 量子情報関東Student Chapter開催のお知らせ

2012年9月19日

| 開催日 | 2012年10月12日(金) |

|---|---|

| 場所 | NTT物性科学基礎研究所 |

| 世話人 | 松田信幸 |

| 講演 | ①清水薫先生「NTTにおける量子光情報処理の研究の紹介と展望」 講演要旨:量子光制御研究グループでは、光と物質の量子力学的な性質を制御し、情報通信処理のための新しい手法を開拓すべく、光と物質の相互作用に関する物理から光 の量子性を活用した通信応用に至るまで 広い 範囲の研究を行っています。今回はその活動の一端を簡単に紹介したいと思います。 |

| ②齊藤志郎先生「超伝導回路を用いた量子情報処理」 講演要旨:超伝導量子ビットは、人工原子であるが故の制御性の良さ、および超伝導回路の設計自由度の広さによる拡張性が注目されている。 これまでに、複数量子ビットを用いた量子演算や量子状態制御が実現されている。一 方、最近では、量子ビットの特性向上あるいは新たな機能追加を目指し、異なる物理系との複合化が盛んに研究されている。 NTT物性研で取り組んでいる、電子スピン集団との複合化による量子メモリの開発と、非線形共振器との複合化による量子非破壊測定の研究を紹介する。 |

|

| 実験室見学会 | ①超伝導アトムチップ |

| ②半導体量子ビット、超伝導磁束量子ビット | |

| ポスター発表 | 発表者募集中 |

詳細は、関東スチューデントチャプターのWebsiteにてご確認ください。

超伝導量子コンピューターサブテーマミーティング開催のお知らせ

2012年9月18日

平成24年度第2回超伝導量子コンピューターサブテーマミーティングを下記の通り開催致します。

参加をご希望の方は、下記申込方法よりお申込み下さい。

| 開催日時 Date and Time |

Oct. 1st, 2012 10:00-17:00 |

|

|---|---|---|

| 開催場所 Venue |

NEC Tsukuba Labs. | |

| プログラム Program |

10:00-10:10 | Opening remarks |

| 10:10-11:10 | RIKEN/NEC "Software Defined Laboratory Collaboration" Speaker: T. Miyazaki "Large Dispersive Shift of Cavity Resonance Induced by a Superconducting Flux Qubit in the Straddling Regime" Speaker: K. Inomata |

|

| 11:10-11:30 | Univ. of Tokyo team "Towards quantum-state control in hybrid systems" Speaker: Y. Nakamura |

|

| 11:30-12:30 | NTT team "Quantum memory operation in a superconductor-diamond hybrid system" Speaker:S. Saito "Spectrum analysis of a superconducting flux qubit coupled with an electron spin ensemble in diamond" Speaker: Y. Matsuzaki |

|

| 12:30-13:15 | Lunch session | |

| 13:15-14:15 | Tokyo U. of Sci. team "An attempt to probe Andreev Bound States in SQUIDS coupled to InAs self assembled Quantum Dots" Speaker: B. Kaviraj |

|

| 14:15-15:15 | AIST& ISTEC team "Fabrication Process Development of Al/AlOx/Al Trilayer Josephson Junctions" Speaker: T. Satoh |

|

| 15:15-15:30 | Break | |

| 15:30-16:50 | Discussion & Summary | |

| 16:50-17:00 | Closing remarks | |

| 幹事 organizer |

Organizer Dr. Jaw Shen Tsai (RIKEN) | |

| 申し込み方法 | 9月20日(木)17:00までリサーチマップ内「量子情報処理プロジェクト」コミュニティで参加者を募集しておりますのでご興味のある方は、ご登録下さい。 http://researchmap.jp/ |

|

光時計及び関連光デバイスワークショップ(Workshop on Optical Comb, Clock and Related Devices)開催のお知らせ

2012年9月11日

来る10月3日に、産総研光コムクラブならびに最先端研究開発支援プログラムの主催で、2005年ノーベル物理学賞受賞者のJohn Hall博士をお招きし、光コム、光時計及び関連光デバイスワークショップ(Workshop on Optical Comb, Clock and Related Devices)がつくばにて開催されます。また、NMIJの光コムならびに光格子時計の近況をご覧いただくためのラボツアーも実施されます。参加ご希望の方は、下記「申し込み」をご参照の上、お申し込みください。

| 日時 | 2012年10月3日(水) 午後1時より(受付は午後12時45分より) |

|---|---|

| 場所 | 産業技術総合研究所 産総研つくば中央第一 共用講堂2F大会議室 http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html |

| 主催 | NMIJ光コムクラブ、FIRST最先端研究開発支援プログラム量子情報処理プロジェクト |

| 申し込み | 9月21日(金)までに、下記の項目を記入し、

まで電子メールにてお申し込みください。 1) ワークショップ:参加 2) 実験室見学:参加or不参加 3) 懇親会(参加費:3000円):参加or不参加 |

| 使用言語 | J. L. Hall博士は英語で講演、その他の講演は日本語(発表資料は英 語)となります。 |

| 資料 | 発表者のプレゼン資料等は印刷・配布いたしません。 |

「第5回 極低温グループII原子国際会議」のお知らせ

2012年8月27日

第5回 極低温グループⅡ原子国際会議を下記の通り開催致します。

参加をご希望の方は、詳細をご確認下さい。

| 日時 | 2012年10月10-12日(水-金) |

|---|---|

| 場所 | NICT(情報通信研究機構) 小金井本部 |

| ポスター及び 参加申込締切 |

2012年9月10日(月) |

| 詳細 | http://www2.nict.go.jp/aeri/sts/atom/index_atom.html |

第2回 半導体量子効果と量子情報の夏期研修会

2012年8月23日

半導体量子構造などにおけるスピン・電荷などの量子効果を理解し、その量子状態を操作することは、固体量子情報処理における重要な課題のひとつです。この分野の今後の発展のためには、系に特有な量子効果の深い理解や、それに基づいた高度な量子状態制御技術の確立のみならず、新しい概念によるブレークスルーが不可欠です。本研修会は、固体中の量子効果やそれを利用した量子情報処理を専門とする若手研究者や学生を主な対象とするスクールであり、関連分野や将来的に関連が深くなると予想される研究分野で最先端を走る研究者の講演を通して、現在進行している研究内容を学習、議論します。本会が、個別に築き上げた先端研究技術の交換に留まらず、交流を通じた新しい研究を生み出す機会になることを期待します。

| 日程 | 平成24年9月5日(水)~7日(金) |

|---|---|

| 場所 | ホテルサンバレー那須 |

| 主催 | 最先端研究開発支援プログラム「量子情報処理プロジェクト」 |

| 事務局 | 山本 倫久(東大)、天羽 真一(理研)、橋坂 昌幸(東工大) なお発表は英語を予定しています。 |

| 参加定員 | 50名程度(人数に達し次第打ち切ります) |

| 招待講演者 | 加藤 岳生先生(物性研究所)/小林 研介先生(大阪大学)/中村 泰信先生(東京大学)/新田 淳作先生(東北大学) |

| 本件問合せ先 | 東京大学樽茶研究室 03-5841-6835 樽茶 清悟(教授): 山本 倫久(助教): 澤田 真理子(秘書): 理化学研究所河野低温物理研究室 048-467-4764 天羽 真一(基礎科学特別研究員): 東京工業大学藤澤研究室 03-5734-2809 橋坂 昌幸(助教): |

理論サブテーマミーティング開催のお知らせ

2012年4月27日

平成24年度第1回理論サブテーマミーティングを下記の通り開催致します。参加をご希望の方は、下記申込方法よりお申込み下さい。

| 開催日時 Date |

5月24日(木) 24th, May 2012 |

|

|---|---|---|

| 開催場所 Venue |

理化学研究所 和光キャンパス 424-426号室 Riken, Wako-shi, room 424-426 (See map enclosed)

|

|

| プログラム | 11:00-11:45 | (optional) informal get-together at Franco Nori's group, room 232-325, lab tour to discussion room 315 |

| 11:45-12:45 | (optional) informal lunch at RIKEN cafeteria | |

| 13:00-13:10 | Remark on publishing patent by NII people (start of scientific part) |

|

| 13:10-13:50 | Van Meter group | |

| 13:50-14:30 | Koashi group | |

| 14:30-15:10 | Nemoto group | |

| 15:10-15:20 | Break | |

| 15:20-16:00 | Ogawa group | |

| 16:00-16:40 | Nori group | |

| 16:40-17:20 | Tokura group | |

| 17:20-18:00 | Free discussions for all attending (end of scientific part) |

|

| 18:00-20:00 | (optional) dinner in the RIKEN cafeteria | |

| 幹事 | Prof. Dr. Franco Nori(RIKEN) | |

| 当日の連絡先 | 理化学研究所 佐藤 TEL:048-467-9681 Email: |

|

| 申込方法 | 5月17日(木)17:00までリサーチマップ内「量子情報処理プロジェクト」コミュニティで参加者を募集しておりますのでご興味のある方は、ご登録下さい。 http://researchmap.jp/ |

|

量子制御ワークショップ「PRACQSYS 2012」開催のお知らせ

2012年4月23日

東京大学の古澤明教授(サブテーマ:量子通信)がオーガナイザーを務める、量子制御のワークショップが下記の通り開催されます。

参加登録等詳細については、下記websiteをご覧ください。

| 日時 | 2012年9月10日(月)~13日(木) |

|---|---|

| 場所 | 東京大学 小柴ホール |

| 後援 | APSA、FIRST、GCOE |

| 参加登録 | 下記websiteより登録してください。 http://pracqsys2012.com/index.php |