研究背景・目的

私は、これまで手話の相互行為の研究を進めてきましたが、現代社会における手話使用の実態はまだそれほど明らかになっていません。これまでの取り組みは次のようなものです。

- 遠隔通信環境での手話使用の実態分析

- 日本手話の話し言葉を全国で収集し、言語情報を付与したコーパスを構築する試み

- ろうベース盲ろう者の一部が用いる触手話コミュニケーションの分析

- 手話通訳者が果たしている役割の分析

本研究では、手話の多様な広がりを研究対象として扱い、誰もが研究目的で使用できるデータ集の作成を進めています。

研究内容

手話には書き言葉がありません。例えば、「日本手話はこれまでどのような変化を遂げて現在の形になったのか」と考えるとき、参照できるデータがありません。そのような中、我々は日本手話の話し言葉を全国各地で映像収録し、コーパスとしてまとめる研究をしています。

手話は世界共通ではありません。日本には日本手話、アメリカにはアメリカ手話、イギリスにはイギリス手話があり、どれも全く違う言語です。最近の我々の研究では、国ごとだけでなく、地域によっても表現にバラつきがある場合があることが分かってきました。驚いたことに「野菜」の表現など、家庭内で頻繁に使用する単語が地域によって、年代によって、ときには個人によって表現が違ったりします。これは手話が言語として確立されていないということを意味するわけではありません。手話は類像性の高い言語です。それゆえその場で現象をイメージ通りに描写して、表現を創造し、相手に意味を伝えることができます。我々は手話の相互行為を詳しくみていくこといくことで、音声言語を対象に作られた様々なコミュニケーション理論の再考を進めています。

図1 プロジェクトのホームページ

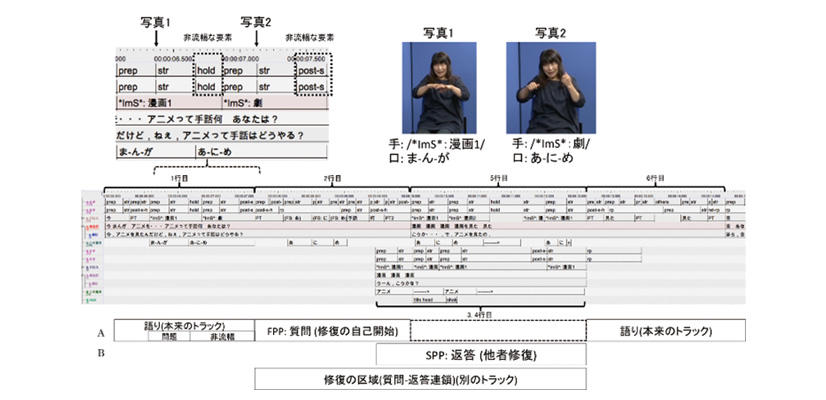

図2 ELANを用いたデータ分析例

産業応用の可能性

- マルチモーダルインタラクションのアノテーション手法の提供、コーパス構築のノウハウ共有

- インクルーシブ・デザインを考慮したシステムの開発

研究者の発明

- 特開2006-127353:会話参与手続き認識装置および会話参与手続き認識システム(出願人:株式会社国際電気通信基礎技術研究所)

- 特許第4183645号:会話先導者判別装置および会話先導者判別方法(特許権者:株式会社国際電気通信基礎技術研究所) ほか

連絡先

坊農 真弓[コンテンツ科学研究系 准教授]

bono[at]nii.ac.jp ※[at]を@に変換してください

関連リンク

Recommend

さらにみる