研究背景・目的

日本では、人と関わるパートナーロボットや人を模したアンドロイドの開発が盛んに行われています。しかしながら、ロボット工学ではしばしば、ロボットのハード開発の困難さからロボットの「社会性」についての議論にたどり着けないなどの現状があります。私たちは、「ロボットは井戸端会議に入れるか:井戸ロボの実現」をキャッチコピーに言語学、認知科学、情報学、社会学、ロボット工学など、さまざまな研究者が議論するインタラクション研究の枠組みを提案しています。本プロジェクトでは主として、(1)ロボット・アンドロイド演劇の創作活動、(2)日本科学未来館でのサイエンスコミュニケーターの活動、(3)野沢温泉村の火祭りの共同構築の3つを研究対象として扱っています。

研究内容

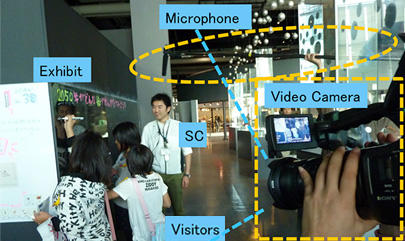

具体的には、(1)「ロボット・アンドロイド演劇の創作活動」はロボットを実世界で扱う場面の一つと考え、(2)「日本科学未来館でのサイエンスコミュニケーターの活動」は主としてことばによって知識が伝達される場面の一つと考え、(3)「野沢温泉村の火祭りの共同構築」は主として身振りや視線などを介して知識が伝達される場面の一つと考え、それぞれフィールドワークの対象としています。手法的には、(a)行動観察による問題点の洗い出し、(b)ビデオ撮影、人手によるアノテーション、アノテーション結果の分析、(c)自動アノテーションや機械学習などによるインタラクション理解手法の開発、(d)フィールドへの知見フィードバックによって進めています。これまでは実験室といった統制環境でデータを収録し、人間のインタラクションメカニズムを抽出する手法が主流でした。本プロジェクトでは、実世界環境の文脈を壊さず、そこにある規則や秩序を発見することを目指しています。

ロボット・アンドロイド演劇の創作活動について

日本科学未来館でのサイエンスコミュニケーターの活動について

産業応用の可能性

- 行動観察から発見したコミュニケーション規則や秩序のアルゴリズム化

- 日本独自のコミュニケーションスタイルをターゲットとしたインタフェースデザイン

- サービスサイエンス・サービスエンカウンター技術開発への知見提供

研究者の発明

- 特願2004-317683(他機関):会話参与手続き認識装置および会話参与手続き認識システム

- 特願2004-084420(他機関):会話先導者判別装置および会話先導者判別方法 ほか

連絡先

坊農 真弓[コンテンツ科学研究系 助教]

http://research.nii.ac.jp/~bono/