谷藤 幹子(たにふじ みきこ/物質・材料研究機構)

● はじめに

物質・材料研究機構(NIMS)は自ら出版部署を作り、英文論文誌Science and Technology of Advanced

Materials( STAM)を出版しているが、2008年にそれまでの購読型からオープンアクセスジャーナルに転換した。「なぜオープンアクセスジャーナル化したのか?」という疑問に答えてほしいという執筆依頼をNII から受けたのは、ちょうど「情報管理」(9月1日発行)*1にオープンアクセス化をまとめた記事を脱稿する直前のことであった。STAM誌は、材料分野で第一線で活躍する科学者が集まり、助成金を得て2000年に創刊し、世界一の出版規模をもつオランダのエルセビア社に制作から販売までを委託する購読誌であった。その後7年間、編集委員会の論文勧誘から迅速出版に至るまでの編集努力が、購読増や知名度向上といった確かな手ごたえに至らず、2008年にオープンアクセス化することを決めた。ここに至る編集戦略の変遷については出版記事*1をお読みいただくこととして、本稿では学術情報流通とくに学術誌出版を考える立場にある読者に向けて、この「なぜ」を取り巻く情報環境と比較しながら再考したいと思う。ここでの学術誌とは、研究から発見された新しい知見や実証について、査読を経て研究論文として出版し、研究者

コミュニティで共有することを目的とする論文誌を指す。

● オープンアクセスとオープンアクセスジャーナル

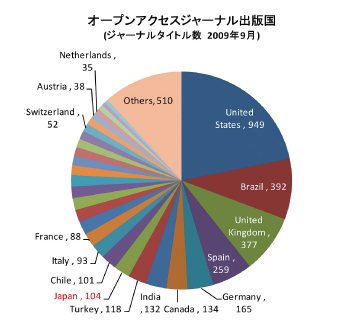

図1:世界の全文オープンアクセスジャーナル数の国別推移

出典:Directory of Open Access Journal(www.doaj.org, 2009-09-01時点)

インターネット時代に入り、情報はネットから取得することが日常の行動になり、その情報が無料であることは当たり前と思う価値観が生まれた。真に価値のある情報は有償で当たり前という常識が劣勢になったかのような錯覚を持つほど、情報流通の自由化によって情報の“価値観が暴落した”といってもよいだろう。学術情報流通の世界も例外ではない。学術情報すなわち発表論文を無料で読めるようにすることが、人類の科学的知見を社会で共有する必然性として説明される場面にしばしば遭遇する。

広告料によって出版経費をまかなう無料化モデルがあるが、これを学術情報の世界で“課金なく論文を読むことができる学術誌モデル”に応用するには限界がある。投稿論文量や掲載論文量という従量制で発生する経費のほかに、学術誌がもつメデイアとしての維持、さらには出版後、論文情報を外部文献データベースなどに登録する費用、はたまた広告費、販促費もかかる。これを安定的、長期的にまかなう方法をもって初めてジャーナルのオープンアクセスジャーナル化が可能となる。(これに対し、広告や読者勧誘目的あるいは期間限定をつけて無料公開を行う論文や雑誌をフリーアクセスあるいはフリーアクセスジャーナルという。)オープンアクセスジャーナルの多くの場合、著者自身が自己論文費用を払う著者負担型、会員制度あるいは学会や支援団体が複数集まって支援する機関負担型のいずれの方法がとられている。この数は少しずつ増え、世界のオープンアクセスジャーナルポータルサイトDirectory of Open Access Journal(DOAJ)によると、現在98カ国、50言語、約4000誌が出版されていて、出版業界全体でみるとオープンアクセスモデルで出版されているのはおよそ論文全体の2%程度とみられる。(図1)*2*3(DOAJ によると2008 年に、ジャーナルの継続性が確認されない

94 誌をディレクトリから削除したとある。)

● オープンアクセスリポジトリとジャーナル

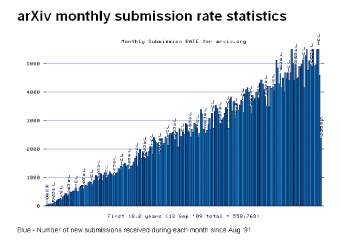

図2:arXiv の登録論文数の月単位推移

出典:http://arxiv.org/show_monthly_submissions(2009-09-13現在)

図書館で昨今、汎用的になったオープンアクセスリポジトリ(教育・学術データベース)と、ジャーナルをオープンアクセス化することは異質のことである。図書館では、学術誌の購読価格の値上げに予算繰りが追いつかず、購読中止を余儀なくされるに至り、そもそもにして論文を書いた人が読めなくなるような購読体系、論文著者→出版社→図書館→論文読者(=論文著者)はおかしいと出版社に対して反旗をひるがえしたのは1990年代初頭のことである。オープンアクセス(無料で読めるようにする)ことを学術情報流通の基本精神として推進し、その流通支援プラットフォームとして機関リポジトリ(あるいはデジタルアーカイブ)の構築活動がこの10年に世界で一気に広がった*4。現在は、そうした購読価格上昇に対抗する取り組みというよりは、教育・研究目的で生成された知見や学術・教育資料の長期保存、社会共有、そして保存ばかりでなく出版という発信の仕組みも含め、活動の主旨となっている。(リポジトリに登録された研究論文が増えて、学術誌購読を節約することができたという全領域的な実証報告は今のところない。)日本ではおよそ110 種ほどのリポジトリ(機関独立型、複数機関連合型を含む)があり、各機関や連合に属する教職・

研究職員が成果物を登録している*5。この活動の最大の特徴はオープンアクセス(無料公開)であることにあるので、プラットフォームの構築から運営に至る費用は、

図書館すなわち大学・研究機関の自己負担である。しばしば英語でshowcaseと表現されるが、機関の広告としてリポジトリが位置づけられているとも言える。自己機関、ないしは複数機関が連携して費用負担し、論文や論文に使わなかった研究資料、あるいは教育資料、発表原稿などをネットを通して誰でも無料にアクセスできるようにするという点で、情報保存から情報発信を目指す図書館機能の大きな変容とととらえることができよう。携帯電話の進化、パソコンの軽量化、電子辞書のネット化などによってそれぞれの機材が得意とする役割が変容しつつあるように、出版社と図書館の役割が、それぞれの現実を背景として、加えてネット社会の影響が後押しとなって、変わりつつあることは誰しも感じていることと思う。論文をジャーナルに出版するという研究活動そのものであるか、機関広報や共有化の広がりによる社会啓発をも包括したオープンアクセスリポジトリであるかという違いは、ネット上に単体で見える論文情報という形からは見分けにくくなりつつある。出版社と図書館がそれぞれに用意するデータベースが、数年のうちに、相互に補完する形で発展していくとよいと思う。この意味において、プレプリント(査読前の論文原稿)からジャーナルに出版した最終論文までをつなぐ機能をもつプレプリントサーバArXiveは、実は大変に先進的な面を持っていると言える。高エネルギー物理分野で古くから知られるArXiveは、1991年、LANL preprint archiveという名称でロスアラモス国立研究所で誕生して以来、物理学を中心に数学、計算機科学、量子物理学、材料科学と広がり、コーネル大学に運営が移管された以降も、研究者自らが選ぶメディアの一つとして、リポジトリの原点であり、同時に出版形態の近代版ともいえる。(ちなみにコーネル大学におけるArXive の運営は職員2名で行われている。)

● 学術誌というメディアの出版コスト

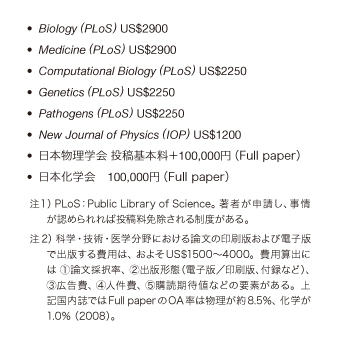

図3:オープンアクセスジャーナルの投稿料例

出版業界では論文著者のニーズ、すなわち世界で発表される論文量過多の時代にあって、より広くの読者を得る方法として、実費を自己負担して無料公開する選択肢(author-paid model)を用意した。一論文あたりの実費は、論文の長さや出版社における購読収入期待値によるが15万円から30万円くらいである。先行例として米国PLoS

(Public Library of Science)が出版する生物系ジャーナルがオープンアクセスジャーナルのパイオニアとして有名である。論文の出版と配信にかかる平均的な費用の内訳は、世界における学術コミュニケーション活動の調査報告書(Report comissioned by Research Information

Network, RIN)で報告されている。*6

出版業界では論文著者のニーズ、すなわち世界で発表される論文量過多の時代にあって、より広くの読者を得る方法として、実費を自己負担して無料公開する選択肢(author-paid model)を用意した。一論文あたりの実費は、論文の長さや出版社における購読収入期待値によるが15万円から30万円くらいである。先行例として米国PLoS

(Public Library of Science)が出版する生物系ジャーナルがオープンアクセスジャーナルのパイオニアとして有名である。論文の出版と配信にかかる平均的な費用の内訳は、世界における学術コミュニケーション活動の調査報告書(Report comissioned by Research Information

Network, RIN)で報告されている。*6

学会や機関が学術誌自体を無料公開する選択肢(institution-sponsored model)もあり、NIMSのSTAM誌はこれに相当する。同型の先行例として英国出版局IOPによるNew Journal of Physicsなどがある。これら著者あるいは機関負担型のオープンアクセスジャーナルは、長期的に安定した編集・出版の運営設計が不可欠である。ましてや購読型から移行する場合、収入ゼロに代わる原資調達が必要である。STAM誌の場合、NIMSにおける中核機関強化の一環であるとしても、その出版支出を極力に合理的な内容にし、運営交付金の中で安定した予算配算をうける説得力を持たなければならない。具体的には編集委員と課題認識を共有し、編集委員会議論などおよそ2年を経て、以下のように変更した。

これらの議論を経て分かったことは、ネット時代に入って柔軟に変えることができる部分もあれば(論文ページ制など)、普遍的に求められることもある(読みやすい紙面など)ことである。研究者の年代と必ずしも相関せず、むしろ研究者と出版者の視点が、実感と客観の中で異なることを示している.

● オープンアクセスジャーナル再考

学術誌といういわば研究者にとって最も重要なメデイアを発行する出版責任という意味において、オープンアクセスジャーナル出版は、学術情報を一元的にオープンアクセス化するリポジトリとは異質のテーマである。むしろ相互が補う学術データベースの関係といってもよい。論文として学術誌に出版し、そこに至る研究資料や情報をリポジトリに蓄積し、必要なら研究履歴として見返すことができ、また発表論文を補う附録資料として情報がつながっていることは、場面によって大変に有用であろう。その意味で、何でもオープンアクセスというスキームではなく、学術誌もリポジトリも研究した本人が選択できるセルフアーカイブの考え方*7がもっとも研究現場に似つかわしいように思う。

そして学術誌は、長い時間をかけてその知名度を確立するが、それは研究者の支持を得てこそ成り立つものであり、また良質で信頼される査読体制という別の側面での研究者の支持を得て成り立つ。「あのジャーナルに」と思われる学術誌を目指し、掲載論文のおもしろさは勿論であるが、メディアとしての確実性、研究者コミュニティをしかとサポートする出版設計が欠かせない。デレク・ハンク氏(シュプリンガー社CEO)は「現状では、オープンアクセスモデルは学術出版におけるニッチ市場....オープンアクセスは持続していくが、(購読モデルに)とって代わることはないと思う」と述べており、オープンアクセスジャーナル化を実践した私自身も同感である。オープンアクセス化は学術誌出版の選択の問題であって唯一の正解ではなく、研究者自身が求めるのなら、それに対する確かな選択肢が今一つ増えた、といったところではないだろうか。そして冒頭の「なぜ」についての答えは、日本の材料研究の中心を担う研究所として、成果だけでなく研究環境全体を牽引し、世界へ見せる一つの役割としての学術誌の力を認識していることに他ならず、その具現化への選択肢としてオープンアクセスであることが研究者の自由を確保するに最もふさわしいと考えたからである。

|