出張授業

名城大学附属高等学校 高校2年生

ミクロの世界“量子の世界を操る”

平成23年6月7日(火)

- 授業時間

- 15:30-17:10

100分×1コマ

出張授業担当者:

- 佐藤 和信(大阪市立大学)

授業担当者の感想

SSH名城大学附属高校での出張授業

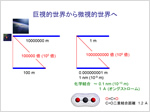

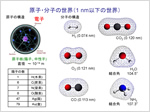

SSHコースに在籍する高校2年生を対象に、先端科学を紹介するカリキュラムの一環として、量子力学に関する約100分の授業を行いました。授業といっても正規の授業終了後の放課後に開催されたものですが、教室に入って生徒と顔を合わせた時に、真剣な眼差しがこちらに向いていたことを覚えています。理数系に興味を抱く生徒が中心でしたが、物理を学習し始めたところとのことでしたので、どうすれば量子の世界を感じてもらうことができるかをポイントに物質世界と現実のアナロジーを取り入れながら、内容を組み立てました。

10-9メートル以下の世界をいかにイメージしてもらうかというところから始めて、そのミクロの世界における光の粒子性と物質の波動性を紹介し、さらには量子状態の重ね合わせと並列処理、量子コンピュータの話題にまで話を広げました。後半は、話が駆け足になってしまった感がありますが、昨年度に量子暗号通信の社会実験が行われたことを紹介して授業を締めくくりました。

授業の途中では、3色のレーザーポインター、プリズムや偏光板を使用した光の干渉など簡単な実験を行い、光の波動性や波長の違いを実際に感じてもらいました。いずれも初歩的なものでしたが、直交する2枚の偏光板の間に3枚目を斜めに追加したときには、なぜだろうと疑問に感じた人が多かったようで、複数の生徒から後で質問を受けました。なかなか気のきいた実験を短い時間の中で行うには限りがありますが、簡単な実験を取り入れることで少しでも生徒に印象づけることができたようです。後日アンケートの結果を見せて頂きましたが、自然科学や科学技術に興味を抱き、より深く知りたいという好奇心への刺激になったのではないかと感じています。

[大阪市立大学 佐藤和信]

授業風景

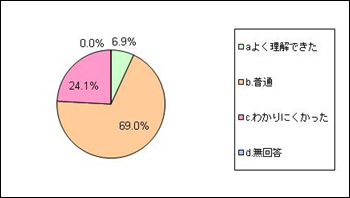

フィードバック総回答数:29名

1) 授業の理解

- a. よく理解できた〔2〕

- b. 普通〔20〕

- c. わかりにくかった〔7〕

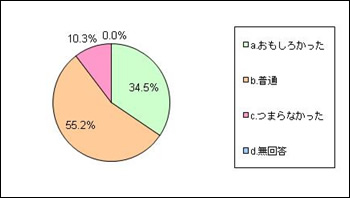

2) 授業の感想

- a. おもしろかった〔10〕

- b. 普通〔16〕

- c. つまらなかった〔3〕

3) 印象に残ったところは何ですか?※順不同

- ・ 偏光板で光が見えたり、見えなかったりしたこと。(のべ5)

- ・ 偏光板を斜めに3枚重ねると、光が通るところ。(のべ2人)

- ・ 偏光板

- ・ 偏光板を斜めに入れると光が通ること。

- ・ 量子暗号通信、偏光板

- ・ 分光学、偏光板、プリズムで光を分けるところ

- ・ プリズムで光を分けるところ。

- ・ プリズムで光の色の位置(?)を見たこと。

- ・ プリズムの実験。赤、青、緑では色のでるところが違う事。(のべ4人)

- ・ 重ね合わせ状態や絡み合い状態の部分。(のべ2人)

- ・ 同時並行的に多数の演算を処理できる。

- ・ 宇宙にある物質がわかるということ。

- ・ 現在すでに通信技術に使ってみたということ

- ・ 光が波であること。

- ・ 光の干渉

- ・ 相関。

- ・ 量子コンピューター(のべ5人)

- ・ プラズマを使用しての光の区別

- ・ レーザー光を使った実験。

- ・ ない。

4) 授業で気になったこと、もっと勉強してみたいことはありますか?※順不同

- ・ プリズム。太陽光に当てたのを実際見てみたい。(のべ4人)

- ・ 光についてもっと知りたいなと思いました。プリズムを通した時など、色によって分けられるのはなぜか知りたいです。

- ・ 重ね合わせ状態や絡み合いの状態の部分。(のべ2人)

- ・ 量子コンピューターの通信手段。(のべ6人)

- ・ 宇宙にある物質の調べ方。

- ・ 量子暗号通信(のべ2人)

- ・ 量子についてもっと知りたいと思った。(のべ3人)

- ・ 水素原子のスペクトル、光電効果

- ・ 物体と素粒子の運動の違い。

- ・ 物質とエネルギー

- ・ 分子とかの大きさで何が起こっているのか見てみたいと思った。

- ・ 光の波長

- ・ 粒子と波の関係が気になりました。

- ・ シュレディンガーの猫の計算式

- ・ 量子テレポーテーションに関する部分を勉強してみたいと思いました。

- ・ 特になし(のべ2人)

5) この授業を受けて、科学・物理に対するイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ 難しい(のべ2人)

- ・ 物理はわからない。

- ・ 身近なものにたくさん関わっていること

- ・ 身近なことだと思うようになった。(のべ2人)

- ・ 量子というものを近くに感じるようになった。

- ・ 自分たちの生活につながるものばかりだと、気付いた。

- ・ 1つの事に関しても色々な知識が必要。

- ・ 科学が意外と物理と関係があるんだと思いました。

- ・ 物理にもどうやら数字だけではなく、哲学のような部分もある。

- ・ 多分野に分岐して、分岐したものが同時に関係し合っている。

- ・ どの分野も簡単なことから難しいことまで、幅広く研究できると思った。

- ・ やっぱり奥が深いと再認識した。

- ・ より一層興味深く、好奇心のようなものが大きくなっている。

- ・ より興味を持ち、もっと勉強してみたいと思った。

- ・ 「底なし」のイメージが強くなった。

- ・ もっと奥が深いことがあると思った。

- ・ 日常の生活にすごく関係しているものと言う事を、改めて知りました。科学・物理を知らないと、私たちの生活は成り立たないんだなと思いました。

- ・ 物理をおもしろいと思えた。

- ・ むずかしそうだけど、おもしろそうだと思った。

- ・ 日本の研究や科学技術はすごいと思った。

- ・ 特に変わらなかった。(のべ3人)

- ・ 科学や物理がこれからの未来を変えていくものになると思います。

- ・ 私たちが最新だと思っていた技術が、実は最新じゃなかったりして、科学は今でも発展しているんだなと思った。

- ・ まだ量子と言うものは良くわからないが、物理にはこのようなこともやることを知りました。

6) 講演者の話を聞いて、研究者としての将来像はイメージできましたか?また、その授業を受ける前と受けた後とでは、研究職のイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ 難しいイメージ(のべ2人)

- ・ おもしろそうに思えた。

- ・ 大変だけど、楽しそうなイメージ。

- ・ 知識のない人にも、話すことができる研究者もいると思えた。(失礼ですが・・・)

- ・ 「尊敬される人」と言う印象が増えた。

- ・ 自分にはできない。

- ・ 特に変わっていない。(のべ6人)

- ・ 自分が思っていたものに近かったので、あまり変らなかった。

- ・ 変わっては無いですが、自分のやりたいことをやって(大変そうだけど)非常に楽しいんじゃないかと思いました。

- ・ 紙に言葉を書いてばかりのイメージから、実験ばかりしているイメージに。

- ・ 興味を持ったことに突き進んでいく。とても地味。

- ・ 極めることは大変なことだと思った。

- ・ 研究職のイメージは前は(薬品など)化学の実験イメージだったが、このようなことも研究職なんだと思った。

- ・ あまりイメージできなかったが、研究者も良いと思った。

- ・ 量子コンピューターと言うものは初めて聞いたが、研究者がこのような新しいものを作り、日本を支えているんだなと思った。

- ・ ちょっと軽いものだと思いました。

- ・ 考えていたより、細かい作業や根気よくやる作業が多いと思った。

- ・ イメージは出来なかったが、研究職のイメージはまさにそのものだった。

- ・ 何となくできた。

- ・ 大学だけで研究していると思っていたのが、他の大学以外のところでもやっていることがわかりました。

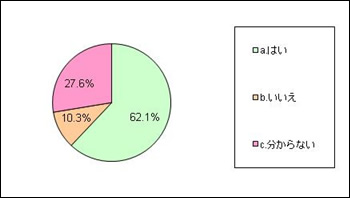

7) この授業を通じて、大学でもっと理科の勉強をしてみたいという興味が湧きましたか?

- a. はい〔18〕

- b. いいえ〔3〕

- c. 分からない〔8〕

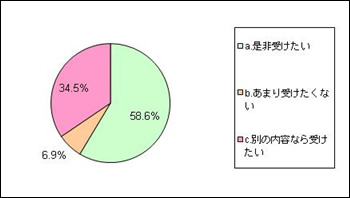

8) また機会があれば、このような授業を受けたいと思いますか?

- a. 是非受けたい〔17〕

- b. あまり受けたくない〔2〕

- c. 別の内容なら受けたい〔10〕