出張授業

大阪府立大手前高等学校 1・2学年

「もしも大手前高校の生徒たちが物理学の「量子力学」を理解したら」

平成22年12月10日(金)

- 授業時間

- 9:30-12:00

150分×1コマ

出張授業担当者:

- 中田 芳史(東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 村尾研究室博士1年)

- 玉手 修平(京都大学大学院工学研究科電子工学専攻 北野研究室博士1年)

- 杉山 太香典(東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 村尾研究室博士1年)

授業計画案

なるべく生徒にも参加してもらえるような授業を行うため、一時間目は量子力学・物理の紹介を兼ねて生徒とクイズをするなどして、生徒との距離を縮める。

二時間目は量子力学の解説を行うが、その際も実験の動画を紹介するなどして、視覚的にも分かりやすい解説を行う予定。

また「科学が社会の中で果たす役割」についても簡単に触れたい。

一時間目

- ・ 自己紹介を兼ねて、研究者になるための道のりや研究生活の解説(講師の中田氏がエチオピアで二年間ボランティア活動を行っていたその体験談も含め"広い"キャリアパスの話をする)

- ・ 量子力学クイズ(量子力学の"不思議な世界"をクイズ形式で体験してもらう)

- ・ 科学の最前線の話(歴史的背景も含めて、物理・化学・生物各分野での面白い話をトピックス形式で軽く紹介)

二時間目

- ・ 量子力学の基礎的な概念の紹介(線形重ね合わせ、非局所相関、確率的などを実際に行われた実験の動画などを用いつつ解説する)

- ・ 量子力学と現代技術の関係について(コンピュータや医療機器などに潜む現代量子力学の技術を紹介する)

授業担当者の感想

大学院生による出身校(SSH)での出張授業

12月10日、自分たちの母校で出張授業を行う機会をいただき、高校生相手に量子力学の紹介を行った。大学院生による出張授業のメリットは「高校生に近い目線から教えられる点」にあると考え、「日常生活の延長として身近に感じる」をテーマに授業を組み立てた。

当日は、生徒の心を掴むために用意したクイズや演出のおかげで活気にあふれる授業となった。中でも生徒の目が最も輝いたのは、「単一光子の二重スリット実験」について、生徒同士で議論させた後に実際の実験動画を見せた時であった。彼らの「日常」から導かれた予想とは大きく異なる「現実世界」を目の当たりにして、生徒は驚愕の声を上げ、それを「確率」で説明する量子力学に対して嵐のように質問を浴びせかけてきた。

今回は母校での授業だったこともあり、生徒たちはとても「素直な反応」を示してくれた。そのような気軽な雰囲気の中で量子力学を紹介できたという点で、大学院生による出張授業ならではの刺激を与えられたのではないだろうか。今後、機会があれば、今回以上に「生徒が素直になれる授業」を提供し、子供たちが自由闊達に科学的興味を育めるよう、微力ながら力になりたい。

[東京大学 中田 芳史]

私は今回の出張授業において実験を担当した。自分たちでできる量子力学実験をもっと知ってもらおうという思いのもと、レーザポインタを使った二重スリットの干渉実験と, 偏光板を使った測定の実験を行った。偏光板の実験は高校生が自らの手で実験を行い、光の偏光が測定によって変化する不思議な現象を確認した。

偏光板の間を巧みにすり抜ける光子を自分の目で見て、高校生たちも身近な不思議を存分に楽しんでくれたと思う。この授業を機に、日常の中に量子を感じ、身近な光にそっと偏光板をかざしてみる遊び心を身につけてもらえたなら、本当の意味で大成功と言えるだろう。今回の授業では、そんな私たちの遊び心を少しは伝えられたのではないかと思う。

[京都大学 玉手 修平]

授業風景

フィードバック総回答数:30名

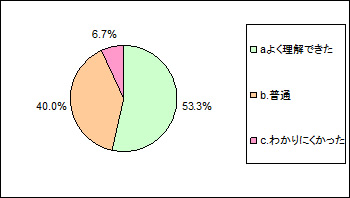

1) 授業の理解

- a. よく理解できた〔16〕

- b. 普通〔12〕

- c. わかりにくかった〔2〕

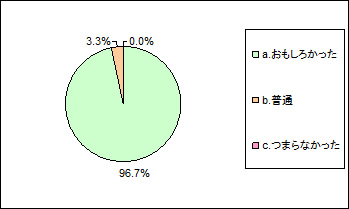

2) 授業の感想

- a. おもしろかった〔29〕

- b. 普通〔1〕

- c. つまらなかった〔0〕

3) 印象に残ったところは何ですか?※順不同

- ・ 確率で考えるというのが初めてだったので印象に残った。

- ・ 自分たちが見ているものは確率的な世界だったということ。

- ・ 量子力学は確率的だということ。

- ・ 昔の人たちがあんなに調べているのにまだ分からないことがたくさんあること。確率がいきなりでてきた。

- ・ 悟空はいないっていうとこ。嘘です。光は粒子でも干渉するっていうとこ。全ての物事が確率だということ。

- ・ 干渉実験、すべては確率的、粒子と波動の二重性。

- ・ 粒子がスリットの実験で干渉したこと。

- ・ 粒子であろうと干渉する。

- ・ 波と粒子の二重性。

- ・ 光=確率の波だということ。いまいち理解しにくいけれど、自分が今まで正しいと思っていたことを覆されました。

- ・ 波の干渉の実験。

- ・ いまいち実感のつかめなかった「光」に対しての様々な説明。

- ・ 様々な実験を通して光の不思議な性質が見れたこと。

- ・ 光がとても不思議な性質を持っているところ。

- ・ 光が波と粒子によってできていること。

- ・ 光子をスリットに通しても、干渉がおきること。

- ・ 光と確率は関係が深い。

- ・ 光の実験。

- ・ 光の実験がとても興味深かった。

- ・ 光の波は、実際は確率のグラフだったこと。偏光板を間に挟むと光が通る。

- ・ 光は粒子!「観測した」or「観測してない」で見えるor見えない。

- ・ レーザーのやつ。

- ・ 偏光板3枚重ねるやつ。

- ・ 偏光板が印象に残。

- ・ 偏光板の実験。

- ・ 偏光板を応用して、釣り人の眼鏡などを作っているという話。

- ・ 量子力学はよくわからないということ。

- ・ スライドがおもしろかった。

- ・ 大学の難しい所を割りと分かり易く学べたこと。

- ・ 担当者のみなさんが次々と質問に答えていくところ。

4) 授業で気になったこと、もっと勉強してみたいことはありますか?※順不同

- ・ 量子力学が多くの分野の起点になっているのだと分かった。

- ・ 量子力学がどんな所で役立っているのか。

- ・ 量子力学をもっと深く勉強したいと思った。

- ・ 日常に起こることを量子力学で理解したい。

- ・ “確率”や“観測”の理解を深めたい。

- ・ 「確率的に存在する」ということを掘り下げて勉強したい。

- ・ 「確率の波が干渉する」がよく分からなかったです。どのように技術として応用していくのかも知りたいです。

- ・ 原子等の存在確率。

- ・ すべてが確率的というけど、本当にすべてが確率で決まっているのかということが気になった。

- ・ 確率で起こるというのがよく分からなかったから、理解したい。

- ・ 干渉の波について。

- ・ 偏光板にプロジェクターの光を通すと、色が変わったのが気になった。

- ・ 偏光板の仕組み。

- ・ 偏光板のやつ。

- ・ 偏光板を3つ重ねた時になぜ光が通ったか。

- ・ 偏光板を3枚重ねると見えるようになる理由をもうちょっとちゃんと知りたい。

- ・ 偏光板を3枚にしたときに起こる現象が気になる。

- ・ 偏光板を使って観測したり、それをないことにしたりみたいなとこ。

- ・ 45°で偏光板と挟むと光が通るようになること。

- ・ 人間はどこまでいけるのでしょうか・・・。

- ・ 物質っていったい何?

- ・ 実験器具の設備の値段が気になりましたが、赤外線は携帯で見ようと思います。

- ・ ほぼ全て。

- ・ ありすぎて書ききれない。

- ・ 具体的には分からないが、色々と気になった。

- ・ 難しすぎて勉強したくないです。

5) この授業を受けて、科学・物理に対するイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ あいまいだけど壮大な学問なのかなぁと思いました。

- ・ いつも通り。興味深いというイメージ。

- ・ 今まで以上に科学に興味を持つようになった。量子力学は意外と身近にあることを学んだ。

- ・ 受ける前より深くて、おもしろいというイメージが増した。

- ・ 奥が深い。

- ・ おもしろいです。分からないから好奇心持てます。

- ・ おもしろそう。

- ・ 科学や物理にはあるのだなと思った。

- ・ 科学や物理はなぞにみちている。

- ・ 堅苦しそうなイメージから楽しげなイメージへ変わった。

- ・ 完全ではないということが分かった。

- ・ 気難しそうなイメージが新しいことを探求する楽しそうなイメージに変わった。

- ・ 計算ばかりでしんどい科目だと思っていたけど、それだけじゃなく、おもしろい内容だったので、良い印象になった。

- ・ 高校の内容とは、比べ物にならないほど深いんだと感じた。

- ・ さらに物理がおもしろいと思った。

- ・ さらに難しいと思うようになった。摩訶不思議ですね~。数学みたいにきっちりしたものだと思ってたけど、ちょっと意味が分からないものもあるんだなって思った。頭が追いつかない。

- ・ 自然界は不思議がいっぱいだと思います。でも不思議なことでも実験で明らかになることは多いなと思いました。論理と実験の関係性に心躍るようになりました。

- ・ 実は自分は何も分かっていなかった。

- ・ 楽しそうになった。

- ・ とても抽象的な印象になりました。

- ・ 光の分野について、受験の知識を超えたことに触れ、とてもおもしろいと感じた。

- ・ 深い学問だなと思った。

- ・ 不思議な教科だと思い、興味を持った。

- ・ 身近にも訳のわからんことがたくさんある。

- ・ 余計難しくなった。

- ・ より好きになった。

- ・ より分からなくなった。

- ・ わからんことが多いけど、現象としては実際に現れているから、それを解き明かそうとするのがおもしろいのかなと思った。

6) 講演者の話を聞いて、研究者としての将来像はイメージできましたか?また、その授業を受ける前と受けた後とでは、研究職のイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ 頭のかたい人ばかりじゃないんだなと思った。

- ・ イメージできないが、研究職も楽しかった。

- ・ イメージは元々あって、あまり変わらなかった。

- ・ 奥深くまで考えると、新たな発見があった。

- ・ かたい人が多いというイメージがあったが、自分の好きなことを行っていて、現状に満足していそうな幸せそうなイメージができた。

- ・ 興味のあることを絞り込むのが上手だと思った。

- ・ 具体的なイメージは湧かんかったけど、何か興味は持てた。

- ・ 研究者としての将来像はイメージできない。

- ・ 研究者としての将来像はイメージできないが、受けた後の方が研究職もおもしろそうだと思った。

- ・ 研究職って、とても難しい内容をしていると分かった。

- ・ 研究も楽しそう。

- ・ 自分は研究者に向いていないと思った。でも研究は楽しそうだと思えた。

- ・ 自由でかっこいいイメージ。

- ・ 将来像はイメージできませんが、研究職に就きたいとより思いました。研究者は永遠に突き詰めることを止めない人なのだと思います。

- ・ 好きなことを研究していられるのは楽しそう。

- ・ 退屈なものだと思っていたけど、不思議なことが多かったり、理論上のことが本当にそうなるのか確かめられるので、おもしろいと思った。

- ・ できた。思ったより楽しそう。

- ・ できない。

- ・ できません。私の小さな脳では追いつきません。研究職は発想が大事だなと思った。普通、確率だなんて思わないと思う。

- ・ 前と変わらず、陽気な実験好きの人々です。やっぱり変わり者って多いんですかね。

- ・ 前より興味を持てました。知りたいことを突き詰めていくのは楽しそうだなと思いました。

- ・ 難しそうなイメージから、わりと自由であるということが分かった。

- ・ 元々イメージはあった。変わっていない。同じ人間だし。

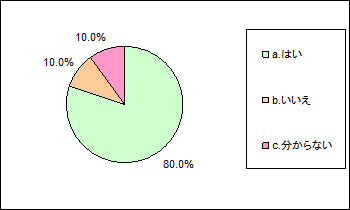

7) この授業を通じて、大学でもっと理科の勉強をしてみたいという興味が湧きましたか?

- a. はい〔24〕

- b. いいえ〔3〕

- c. 分からない〔3〕

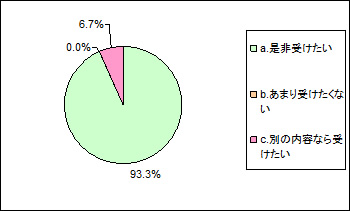

8) また機会があれば、このような授業を受けたいと思いますか?

- a. 是非受けたい〔28〕

- b. あまり受けたくない〔0〕

- c. 別の内容なら受けたい〔2〕