出張授業

科学先取り岡山コース

未来の科学者養成講座

「量子の世界 ~波動性と粒子性の二重性~」

平成22年11月6日(土)

- 授業時間

- 16:30-18:30

120分×1コマ

出張授業担当者:

- 宇都宮 聖子(国立情報学研究所 助教)

- 山崎 歴舟(京都大学)

- 楠戸 健一郎 (東京大学大学院 博士課程3年)

- 中田 芳史(東京大学大学院 博士課程1年)

授業計画案

未来の科学者養成講座「量子の世界 ~波動性と粒子性の二重性~」授業案

- 講演者:宇都宮(山本研)・山崎(高橋研)

- 補佐:楠戸(山本研)・中田(村尾研)

- 聴講者:予定 中学校1年生~大学1年生(岡山大学理学部)20名ほど

- 2010年11月6日 13時半~ (90分×2) 岡山大学

Section A: 光の量子性(担当:宇都宮)

1. Ice breaking(20分)

- 【デモ】煙の入った水槽にレーザーをあてて、これから、光を使って量子の世界を説明します、という導入をする。

- 講演者自己紹介(ごく簡単に)

- アンケートシートの配布(自己紹介と量子についての知識の確認)

- 参加者の学年、聞いて、各学年ごとにばらばらに座席を移動してもらう。4班に別れ、それぞれチューターを決めて、議論するグループを作る。

- 班ごとにわかれて議論(5分)【ディスカッション】

- 量子について知っていることをみんなで話し合い、意見交換をする。

- 発表(5分)

- 各班ごとに、代表者を決めて、班の意見を述べる。

2. 量子とは(5分) ※導入のみで、ここでは深くは探求しない

- 量子力学における、3つの独自の概念を紹介する

- 波動性と粒子性の二重性

- 線形重ね合わせ状態(シュレーディンガーの猫)

- 最小不確定性原理

3. 光の波動性(20分)

- 光が電磁場の一種であることを示す。(携帯電話・ブルーレイなど身近なものの波長と可視光・紫外線・赤外線との波長体を比較)

- 【デモ】光の干渉実験を行う。(10mW,532nm緑色レーザー、スリット間隔500um・幅200um、スリットからスクリーンまでの投影距離1m、干渉縞間隔1mm)

- 干渉縞が確かに表れていることを確認する。

- スリット間隔を変えると、干渉縞の間隔が変わることを示す。

- 干渉効果に最小不確定性原理が表れていること

4. 光の粒子性(10分)

- オシロスコープを使った音波の測定と光を光電子増倍管で検出するときの粒子性の特性測定の結果を比べて、光が粒子性を持つことを確認する。

- 光電効果について簡単に説明する

5. 単一光子を用いた干渉効果の検討(20分)【ディスカッション】

- 光子がひとつの場合における干渉効果を、回答シートに沿って予想する。

- 質問1:光が一つのとき、ダブルスリットを通った光はどうなるか、考えてみましょう。

- 質問2:光子が一つのとき、二つのスリットを通ったあと、光子は粒子であるのに、波と同じように干渉効果を示しました。これは、光が粒子であり、波であることの二重性を示しています。では、一つの光子はどちらのスリットを通ったのでしょうか。理由も含めて考えてみましょう。

- フィールドワーク:4人のチューターと一緒に班でそれぞれ答えを出し、発表しあい、議論する

- 単一光子の干渉はどちらのパスを通ったかわからないという重ね合わせにより生まれ、確率統計的に干渉縞が現れるという、確率解釈の概念を導入する。

- coffee break ― 研究者はどうやって新しいモノを発見しているの?

推論・実験・解析のプロセスや、失敗から生まれる実証科学について少し触れる。

6. 線形重ね合わせ状態の理解(10分)

- 【デモ】量子消しゴムの実験を使って干渉効果がどんなときに消えるか考える

7. おもちゃをつかった偏光の理解(10分)

- 【デモ】偏光フィルムを使ったおもちゃ(手品)を一人一個みんなで作成する。

8. コヒーレントについての導入(15分)

- レーザーとは何か

- 【デモ】風船割りのデモンストレーション

- 自然放出と誘導放出

- 極小の世界では、光も原子も同じく粒子性と波動性の二重性を持つことを示し、レーザーに対応する物質波の概念としてBECを導入する。

Section B: 物質の量子性 (担当:山崎)

このセクションでは光で学んだ量子性が物質においても見られる事を理解してもらう。光と違い直感的にとっつきにくいところがあるが、なるべく光の実験に添わせた形で内容を伝える。どちらかというとこのセッションは光で学んだ量子性の応用としてであり、物質波について興味を持ってもらえればと言うレビューセクションの役割を担っており、デモは基本的に行わない(行えない)。

1. 量子力学おさらい(5分)

- 物理全体の中での量子力学(相対論のcに対し量子のhの特色など)

- 量子力学のキーワード、不確定性原理、粒子と波の二重性、重ね合わせ

- 物質波についての導入

2. 波=干渉を観測できる(10分)

- 光で見た干渉が物質でも起こるのか?

- 思考実験において干渉を見る条件を考える(不確定性原理を使用)、ドブロイ波長が重要なことを示唆

- 物質波の導入

- 冷却する事によるドブロイ波長の増大

- 物質の波の性質の観測:十分冷やす=干渉が観測可能

3. 冷却原子による物質波の観測 (10分)

- 干渉実験の例(MITの実験の紹介)

- 物質波と冷却原子の歴史

- 100年近い歴史:ドブロイからBECの実験など

- 多くのノーベル賞受賞者の活躍、日本の科学者も紹介

4. 冷却原子実験 (10分)

- 光学から原子光学へ

- 物で光をあやつるのではなく、光で物をあやつる

- ドップラー効果とレーザー冷却

- 古典的で簡単な思考実験でドップラー効果と冷却原理の説明をする

- 実際の実験器具の紹介

- 減速器、トラップ、写真を多く載せて

5. 冷却原子の種類とその特徴 (10分)

- 熱的原子、BEC(FDGは省く)、BEC原子レーザー

- コヒーレンス

- 波がそろっているというアイデアと、それがどう干渉に影響するか説明

- 白熱光とレーザーの違い

6. 物質波の応用とまとめ (5分)

- 電子顕微鏡や重力測定など身近なものでの物質波の役割

- 今後の展望、原子時計や量子コンピューターなど

キャリア教育(20分)(担当:中田)

- 理論家の一日(村尾研の一日ムービー)

- 研究者のバックグラウンド(エチオピアでの青年海外協力隊について)

アンケート記入・回収

授業担当者の感想

地域における科学講座の取り組み

岡山大学では、理数系に意欲や能力を持つ有志の中高校生のために、月に数回、大学教員らによる特別講義を開講しています。今回は、小学6年生から大学生、その保護者まで、非常に幅広い年齢層の方々が参加され、光と物質波の干渉を軸に、電磁波の性質と種類、量子力学における粒子と波の二重性や今後の発展性などを、グループディスカッションを交えて紹介しました。少人数制のクラスで比較的時間が長くとれ、参加者一人ひとりが難しい話題を咀嚼し、納得してから次の議題に進むことができる、というのが課外授業の特徴です。デモ実験では、煙を入れた水槽中を進むレーザー光の軌跡の観測、偏光板を使ったおもちゃ作り、ダブルスリットの干渉計と偏光板を用いた干渉計の量子消しゴムなど、量子現象の不思議に直接触れられるような実験を選びました。また、キャリア教育の一環として「理論物理学者の一日」というショートクリップを上映し、大学院生たちが研究室で議論している様子など、大学の研究室の雰囲気を覗いていただきました。

本講義での大きなチャレンジは、小学生を含めた幅広い層の子供たちに、いかに量子力学の面白さを知ってもらうかということでした。そのため、参加者と私たちが一緒になって行ったディスカッションでは、参加者の自由な発想や探究心を抑え込むことのないように、最終解へ導くことを心がけました。科学を純粋に楽しんでいる子供たちの姿に触れられたことは、私たち4人にとっても大きな発見と喜びをもたらしました。「数式を使わずに量子力学を学ぶことができて驚いた」という感想を参加者からいただきましたが、学校の講義とは違った角度から量子力学を知っていただく、一つのきっかけとなったのではないかと思っています。

[京都大学 山崎歴舟/国立情報学研究所 宇都宮聖子]

授業風景

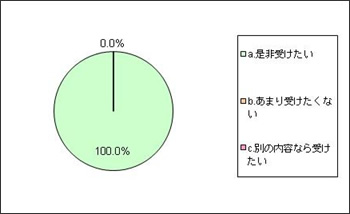

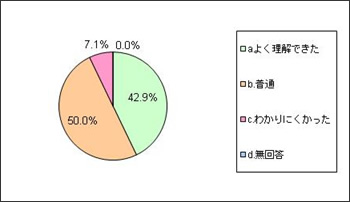

フィードバック総回答数:14名

1) 授業の理解

- a. よく理解できた〔6〕

- b. 普通〔7〕

- c. わかりにくかった〔1〕

- d. 無回答〔0〕

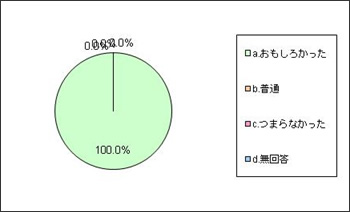

2) 授業の感想

- a. おもしろかった〔14〕

- b. 普通〔0〕

- c. つまらなかった〔0〕

- d. 無回答〔0〕

3) 印象に残ったところは何ですか?※順不同

- ・ 量子は粒子、波としての2つの性質を持っていて、まだまだ色々な可能性があることがわかった。

- ・ 量子力学の世界はとても奥深いということ。

- ・ 山崎さんのスライドで面白いところがあったところ(笑)

- ・ 数学を用いずに、光の二重性の説明がされたところが印象に残った。

- ・ 光子一個だけの干渉を考えるとき。いろいろな考えがあったことも。

- ・ 量子現象を実験等を通して、身近に感じた。

- ・ 1個の光子も干渉するところ。

- ・ ダブルスリットの実験。

- ・ 粒子なのに波。

- ・ 実験

- ・ 量子については、わかったようなわからなかったようなという感想です。

- ・ 色々な考え方をきいたこと。自分が全く理解できていなかったこと。

- ・ レーザーと自然の光の違い。レーザーで風船を割ったこと。

- ・ 宇都宮先生の実験。山崎先生の最新の研究の話。中田先生の力強い経験談。日々の研究の様子などの話。

4) 授業で気になったこと、もっと勉強してみたいことはありますか?※順不同

- ・ この分野以外にも視野を広げたい。

- ・ 物質波について。特にBECについてもっと学びたい。

- ・ 量子が実際に使われていることを見てみたいと思った。

- ・ 光の粒子と波の二重性。

- ・ 超伝導のなぞはどんなものなのかと思った。

- ・ 量子コンピュータプログラミング

- ・ フォトン

- ・ 量子について。

- ・ わからないことが多かったので、興味を持ってみたいと思った。

- ・ 量子力学

5) この授業を受けて、科学・物理に対するイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ まだよくわかっていないと言うところもあるというのが、実感してでてよかった。

- ・ 簡単に解明できる分野ではないと思った。

- ・ あまり変化はなかった。

- ・ これからもしっかりと勉強していきたいと思います。

- ・ 科学、物理はいまだになぞが多いんだなと思った。

- ・ 面白そうだということに加えて、大変そうだというのも入った。

- ・ 難しいけれど、面白い。

- ・ 難しく感じる中にも楽しいと思いました。

- ・ 地道に研究を続けていくことの大切さを、子供たちがわかったのではないかと。

- ・ Quantum Mechanics is difficult

- ・ 科学というものはとても危険であって、同時にusefulであると思った。

- ・ 日本を担う有望な先生方のお話は、学問はもとより、土台となる人格の素晴らしさが伝わってきました。

6) 講演者の話を聞いて、研究者としての将来像はイメージできましたか?また、その授業を受ける前と受けた後とでは、研究職のイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ 理論を研究して、実験をしないということでも、面白いところがあるのだということがわかった。

- ・ 理数系に興味があって、こんな職に就きたいと思っている。

- ・ 大変そうだけど、楽しそう。

- ・ いろいろ道にそれるのも、ある意味良いことだと思った。

- ・ 理論物理学者がカッコ良く見えました。

- ・ 研究職は最後のビデオで割と自由なんだと思った。

- ・ あんまりイメージは変わらない。

- ・ 子供ははじめてこのような世界があるのかと知ったのではないか。自分の将来に向けて考えるきっかけになったらいいと思いました。

- ・ 研究者というとかた苦しい感じがしましたが、ビデオを見て意外と皆ユーモアがあったりして、楽しい感じがした。

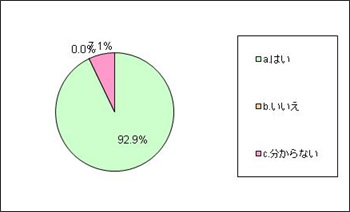

7) この授業を通じて、大学でもっと理科の勉強をしてみたいという興味が湧きましたか?

- a. はい〔13〕

- b. いいえ〔0〕

- c. 分からない〔1〕

8) また機会があれば、このような授業を受けたいと思いますか?

- a. 是非受けたい〔14〕

- b. あまり受けたくない〔0〕

- c. 別の内容なら受けたい〔0〕