出張授業

名古屋市立向陽高等学校 SSクラス第2学年

「量子力学」

平成22年12月14日(火)

- 授業時間

- 12:15-14:05

50分×2コマ

出張授業担当者:

- 山本 喜久(国立情報学研究所、スタンフォード大学)

- 宇都宮 聖子(国立情報学研究所)

出張授業の概要

- 1. 講義は、「チャーリーとチョコレート工場」の一場面をビデオで見てもらうところから始めた。この5分足らずのシーンで、主演のジョニー・デップは工場へ招待した子供たちと大人たちに、世紀の大発明「テレポーター」を紹介している。ビデオを流した後、このテレポーターの特徴を以下のようにスライドにまとめて示した。

・ チョコレートを無数の塵に分解して、これを電波で送り、テレビの向こう側の視聴者の手の中で再構成できる。

・ 転送の途中でチョコレートは変形(劣化)するが、テレポーターは一方向通信なので、これを元に戻すことはできない。

次に、この「テレポーター」なるものは、実は量子通信や量子コンピューターの基本原理であるところの「量子テレポーテーション」のことであると述べ、今日の講義の目標は、この量子テレポーテーションを理解するところにあります、と締めくくって講義の導入部分を終わった。

- 2. 次に、まず初めに光の干渉というものを理解しないといけないので、これを実験で示します、と言ってヤングの干渉実験デモを行った。レーザー光がダブルスリットを通った場合には、干渉縞が見え、スリットの片方だけを通った場合には干渉縞は消えてしまうことを実際に見てもらった。そして、この光の干渉実験を理解するためには、光を波として捉える必要があると説明した。

- 3. 次に、スクリーン上の明線に光検出器を置いた場合の光検出器の出力波形(浜松ホトニクスから提供して頂いた)をスライドで示し、光の強度の高いところでは電流パルスがたくさん発生し、光の強度の弱いところでは電流パルスが少ししか発生しないこと、電流パルスの高さは光強度によらず一定値であることを説明した。この実験事実を理解するためには、光は、波であると同時に一定のエネルギーを持った粒子として捉えるべきである、というアインシュタインの考え方を述べた。

- 4. それだけの準備をして第1のクイズ:

「光源の強度を小さくして、単一の光子でヤングの干渉計を駆動した場合、干渉縞は見えると思いますか?」

をクラスに出し、6つの班に分かれて10分ほど議論してもらった。その後、各班に結論とその理由を発表してもらった。6班中5班が干渉縞は見えると主張し、1班のみが干渉縞は消えると主張した。その後、6時間の積算を行った単一光子の干渉実験(浜松ホトニクスから提供して頂いた)のビデオを流し、干渉縞は見ることをクラスに示した。確認のため、一つの光子は両方のスリットを同時に通っていると思いますか、それとも片方のスリットだけを通っていると思いますかと聞くと、半数以上の生徒が片方のスリットを通っていると思う、と答えた。 - 5. 最後に単一光子の干渉実験を理解するためには、一つ一つの光子が同時に確率振幅として2つのスリットを同時に通過したと考えざるを得ない、と説明した。我々が日常慣れ親しんでいるマクロな世界(古典の世界)と異なり、ミクロな世界(量子の世界)には、粒子の位置とか運動量とか、波の振幅とか位相とかそういう“実在”は存在しない。ただ、確率振幅という抽象的な情報だけが存在するのだ、という現在の量子論の考え方を説明し、前半の50分を終了した。

- 6. 後半の50分の講義では、物質は粒子であると同時に波でもあることを、粒子の干渉実験の結果を示して説明した。そして、ミクロの世界(量子の世界)では、すべてのものは波であり、同時に粒子でもあると述べ、どちらの特性が現れるかは、どちらの特性を測定しようとするかという実験家の意思によっている、と結論した。

- 7. 次に、双子の光子という概念を導入した。ポンプ光子一つが非線形光学結晶の中で2つの光子(ボブとアリス)に分解される過程があることを述べた。この時、ボブ光子とアリス光子のエネルギーと運動量の和は、ポンプ光子一つのそれに等しいことが要求されることを説明した。そして、第2のクイズ:

「ボブ光子は捨ててしまい、アリス光子に対してだけヤングの干渉計を組んだら、干渉縞は見えるでしょうか?」

をクラスに出し、やはり6つの班に分かれて10分ほど議論してもらった。6班中5班が干渉縞は見えると主張し、1班のみが干渉縞は消えると主張した。その後、干渉縞は見えないという実験結果をスライドで示した。 - 8. 次に、捨ててしまったボブ光子はアリス光子がどちらのスリットを通ったかの経路情報を持っていて、この情報をボブ光子に対する測定から得ることができるので、干渉縞が消えたのだという解釈を与えた。ボブ光子に対する測定は実際に行う必要はなく、測定の可能性が存在しているだけでも干渉縞は消えてしまうのだ、量子効果というのは、それほど脆弱なのだと述べた。

- 9. その後、ボブ光子を捨てずに、適切な測定を行ってアリス光子がどちらのスリットを通ったかが全くわからなくなるようにすれば、干渉縞は復活できることを説明し、これをサポートする2光子干渉の実験結果を示した。

- 10. この一連の2光子干渉の実験の背景にあるものは、量子もつれ(エンタングルメント)と呼ばれる量子論の中心概念であることを指摘した。すなわち、ボブ光子がスリット1を通る時、アリス光子もスリット1を通過し、これが1つのセットになっている。同時に、ボブ光子がスリット2を通る時、アリス光子もスリット2を通過し、これが別のセットになっている。相反する2つのセットは同時に確率振幅として存在する。

- 11. 次に、量子もつれの一つの驚くべき特徴は、その非局在・非分離性にあることを述べた。東京にアリス光子を残し、ボブ光子をパリへ送った後、東京にいるアリス光子へ変調をかけると、その変調はパリにいるボブ光子へ瞬時に伝わる。2つの光子はどれだけ遠くに離れていても一体のものであり、どちらか一方へのみ変調を与えることはできないからである。

- 12. 一体のものである量子もつれは光子のみならず、物質を構成する粒子にも作れる。電波を使って東京にいる粒子Aとパリにいる粒子Bを量子もつれ状態にすることができる。その後、東京にあったチョコレートを無数の粒子に分解し、その粒子の一つずつを粒子Aと組み合わせ、特別な測定を行うと、その影響はパリにいる粒子Bへ瞬時に及ぶ。東京で得られた測定結果を電波でパリに伝送し、その情報に基づいてパリにあった粒子Bを制御すると、粒子Bはチョコレートを構成していた粒子と全く同じものになる。その後、たくさんの粒子Bを使って、東京にあったチョコレートがパリで再現される。この一連の操作を量子テレポーテーションという。量子テレポーテーションは、粒子Aとチョコレート粒子の組み合わせ測定という非可逆過程を使っているため、元へ戻すことはできない一方向通信である。つまり、映画の中でジョニー・デップが言っていたことは全くの嘘ではない、とコメントした。

- 13. 次に、粒子(イッデリビリウム原子)の量子テレポーテーションは昨年(2009年)、米国のメリーランド大学で実証されたこと、光子の量子テレポーテーションによる量子暗号通信は、一昨年(2008年)、NTTの研究所で実証されたことを述べた。

- 14. 最後に、現代コンピューターは一つの入力値に対して計算を行い、それが終わったら、次の入力値に対して計算を行うという直列型の計算をしているものである、と述べた。もし、量子もつれの原理を用いれば、2n個の異なった入力値に対して、同時に計算を行うこと(並列型計算)ができ、計算の高速化が実現できる可能性がある、と指摘した。粒子の数nがたった30であったとしても、地球上の全人口に相当する異なった入力値(109)を同時に入力することができ、nがたった140であっても、地球を構成する全原子数に相当する異なった入力値(1042)を同時に入力することができる、と述べた。

- 15. しかし、量子コンピューターはどのようにすれば作れるかは現在分かっていない、おそらく21世紀、人類に課せられた最も困難なクイズだろう、とコメントして授業を締めくくった。

感想

予想通り内容を欲張り過ぎたため、自分のキャリアや研究室の雰囲気など少しはやりたかった雑談をする時間を取れなかった。光電効果のところで、光子は分解できないエネルギーħωを持った粒子であると聞いたのに、パラメトリック下方変換のところでは、ポンプ光子1つが2つに分解する、とはどういうことかという良い質問があった。また、ポンプ光子が分解して、アリスとボブという量子もつれ光子対になった後、もう一度分解して4つの光子対になったら、どういう新しい現象が見えるのか、というこちらをワクワクさせる質問もあった。その他、講義の後の質問から印象に残ったものを以下にまとめる。

- 質問1:

今日の話では、過去から未来へ向かって流れる時間に沿って量子力学が記述されていたと思うが、時間の流れを逆向きにした量子力学というのはないのですか? - 答え:

ヤッキル・アハラーノフという人がそういう量子力学をやっているようです。日本では、大阪大学の井元信之先生がその方面の研究をされています。また少し違いますが、量子フィードバックという概念があって、新しい研究の流れになりつつあります。

- 質問2:

今日の話を多世界理論で解釈することはできるのですか? - 答え:

多世界理論は宇宙論を研究している一部の研究者の間で人気のある量子力学の解釈ですが、量子情報処理の分野の研究者には、スタンダードなコペンハーゲン解釈が人気があるようです。大事なことは、自分が共鳴できる解釈を選択、確立して、それで実験事実を説明できること、新しい実験を計画できることです。

国立情報学研究所

山本 喜久

宇都宮 聖子

講義の概要まとめ:

前半50分では、まず映画“チャーリーとチョコレート工場”の1シーンを5分ほど流した。この中で、主演のジョニー・デップが世紀の大発明“テレポーター”を工場見学者へ紹介している。チョコレートを小さな塵にし、電波を使ってテレビの視聴者の手元に届ける、このテレポーターなるものは、量子通信と量子コンピューターの心臓部である量子テレポーテーションのことで、今日の講義の目標はこれを理解することです、とクラスへ伝えて講義を始めた。ヤングのダブルスリットの光干渉実験をデモした後、この実験事実は光が波であることの証拠であると 説明した。この時、光の強度を大きくしていくと、光検出器の出力パルスの数は増えていくがパルスの高さは変わらないという実験結果を示し、この実験事実は光が決まったエネルギーを持った粒子でもあることの証拠であると説明した。それだけの準備をして、ヤングのダブルスリットに単一光子を入力した場合、干渉縞は見えるでしょうか、というクイズを出して、各班に分かれて10分ほど議論し、結論を発表してもらった。その後、6時間に渡って光子計測を積算した干渉実験のビデオを見せた。この実験事実は、光子が2つのスリットを同時に通ったことの証拠であると述べ、ミクロな(量子の)世界には実在というものはなく、確率振幅という抽象的な情報だけが存在している、と結論した。後半の50分では、まず電子の干渉縞をみせ、物質を構成する粒子も低温では波として振る舞うことを述べた。次に、ポンプ光子1つをアリス、ボブと言う2つの光子の分解する過程を説明した。アリス光子に対してだけヤングの干渉計を組んだ時、干渉縞は見えますか、というクイズを出して、再び班毎に10分議論してもらった。その後、干渉縞は見えないこと[経路測定]、しかしボブ光子に対してある種の測定を行えば、干渉縞は復活すること[量子消しゴム]、ボブ光子とアリス光子が遠く離れていても、2つの光子は1体のものであり、一方へ与えられた変調は瞬時に他方へ及ぶこと(非局在)などの実験結果を見せ、量子もつれの特徴を説明した。それだけの準備をした後、量子テレポーテーションの原理を説明し、昨年メリーランド大学のグループが粒子のテレポーターをついに実現し たこと、NTTではこの原理を利用して量子暗号通信を実現したこと、などを述べた。最後に、量子パラレリズムを説明し、量子計算の実現法はまだ分かっておらず、 恐らく21世紀人類に課された最も困難なクイズである、と締めくくった。

授業担当者の感想

SSH出張授業 アンケートによるフィードバック

単一光子干渉、二光子干渉、量子もつれ、量子テレポーテーション、量子計算などの説明を行った。映画のビデオ・実験デモ・グループ討論などを取り入れて、生徒参加型の授業をめざした。アンケート結果を見ると、内容が面白いだけではなく、分かり易い授業に今後改善していく必要があると感じた。

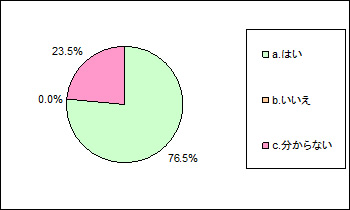

- 1)この授業を通じて、大学でもっと理科の勉強をしてみたいという興味が湧きましたか?

- a. はい〔76%〕 b. いいえ〔0%〕 c. 分からない〔24%〕

- 2)印象に残ったところは何ですか?

- ・ 映画の中でのこと(テレポーター)が実際に起こりうるということがびっくりでした。

- ・ 光子が1度に1つしか通らなくても干渉縞ができるということ。

- ・ 1つの量子に反応を加えると同時に遠くの量子にも同じ反応が起こること。

- 3)授業で気になったこと、もっと勉強してみたいことはありますか?

- ・ 今、勉強している古典物理学が、量子力学とどのように関係するのかが気になる。

- ・ ボブ光子とアリス光子をさらに2つに分けたらどうなるのかなと。

- ・ 量子力学はまったく理解できない分野なので、一から全部聞きたい。

- 4)この授業を受けて、科学・物理に対するイメージはどのように変わりましたか?

- ・ 現実的なものだと思っていたが、夢のようなものを実現させるすごいものだと思った。

- ・ 自分の考えていた世界とは違う、常識が通用しない、奥が深い世界があるんだなと思った。

- ・ 理論をたてて実験をし、その結果から仮説を実証していく「物理の仕方」が分かった。古典物理は“感覚”で理解できたが、量子力学は全くできなく、難しかったがとても面白かった。

- 5)講演者の話を聞いて、研究者としての将来像はイメージできましたか?また、その授業を受ける前と受けた後とでは、研究職のイメージはどのように変わりましたか?

- ・ 研究者として携わることができる科学がここまで高度で面白いものだということを知り、研究者になりたいという考えがより強まった。

- ・ 研究者はただ研究しているだけでなく、他の人に伝えることも大事だということがわかった。

- ・ 好きなことや面白そうなことに打ち込めるのが楽しそう。

- ・ 両教授とも笑顔のやさしい方で親しみやすいなぁと感じた。

[国立情報学研究所・スタンフォード大学 山本 喜久]

授業風景

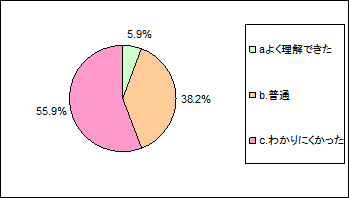

フィードバック総回答数:34名

1) 授業の理解

- a. よく理解できた〔2〕

- b. 普通〔13〕

- c. わかりにくかった〔19〕

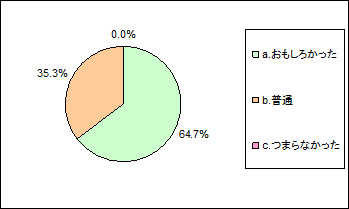

2) 授業の感想

- a. おもしろかった〔22〕

- b. 普通〔12〕

- c. つまらなかった〔0〕

3) 印象に残ったところは何ですか?※順不同

- ・ テレポーテーション *3名

- ・ 量子テレポーテーションの話し。

- ・ テレポーテーションの原理。

- ・ 実際にテレポーテーションが成功していたこと。

- ・ テレポートが物理的に可能だということ。

- ・ 量子テレポーテーションが実際に成功しているということにびっくりした。

- ・ 量子テレポーテーションが理論的に考えられていること。

- ・ 量子テレポーテーションの実験が実際に行われていて、確率的だが成功しているということ。

- ・ 映画「チャーリーとチョコレート工場」の鑑賞。

- ・ 「チャーリーとチョコレート工場」が現実味をおびたこと。

- ・ チャーリーとチョコレート工場があんなに考えられていたというところ。

- ・ 映画の中でのことが実際に起こりうるということがびっくりでした。

- ・ 導入の映画の1シーンとその後の説明。

- ・ 間に何もないのに、対になった量子の片方にかけた変化がもう一方にも反映されること。確率的に存在するというのがカギか?

- ・ 量子力学における現象が、確率が深く関係していたということ。

- ・ 光子が確率的に存在すること。

- ・ ボブとアリスの関係。

- ・ ボブとアリスの話。

- ・ ポンプ光子が「ボブ」と「アリス」にわかれるということ。

- ・ 光子(アリス)と光子(ボブ)のポンプ光子の所。

- ・ 光子が1つだけでも波のような性質を示すこと。

- ・ 光子が1度に1つしか通らなくても干渉縞ができるということ。

- ・ 光子が2つのスリッドを通るときに、2つに分かれたりすること。干渉縞?

- ・ 光子を1つずつとばしているどう見えるかの実験。

- ・ 1つの量子に反応を加えると同時に遠くの量子にも同じ反応が起こること。(量子もつれ)

- ・ 非局在性(Non-Locality)の利用。

- ・ ミクロの世界は普通の世界と異なっていること。

- ・ 量子コンピュータを用いれば、高速計算することができる。

- ・ 全体的な不条理性。

- ・ 「量子力学は直感と異なることが多々ある」みたいな部分。

- ・ 全体を通して内容が現実離れしているような気がした。

- ・ 一般的な感覚とは違ったところ。

4) 授業で気になったこと、もっと勉強してみたいことはありますか?※順不同

- ・ 量子コンピュータについて *3名

- ・ 量子コンピュータの構造。

- ・ 量子コンピュータやテレポーテーションに興味をもった。

- ・ 量子テレポーテーションについて *2名

- ・ 量子テレポーテーションが将来的にどこまでより実用的になるか。

- ・ 本当に生物をテレポーテーションできるのか。

- ・ テレポーテーション、実現できたらすごいと思う。

- ・ テレポーテーションについてもっと深く。

- ・ テレポートに使う装置などはどんなものなのか。

- ・ 量子もつれ

- ・ 量子力学の他への応用。

- ・ 今、勉強している古典物理学が、量子力学とどのように関係するのかが気になる。

- ・ 光子の仕組み。

- ・ 光子が一つずつでも干渉縞ができることがまだ納得できていない。

- ・ ボブとアリスをさらに2つに分けたらどうなるのかなと。

- ・ アリス光子とボブ光子の関係性。

- ・ 光の粒について詳しく。

- ・ 波であり、粒であるということが難しいと思った。

- ・ 確率と量子学の関係性。

- ・ 確率的に存在の意味。

- ・ もっと基礎の基礎からやりたい。

- ・ 量子力学はまったく理解できない分野なので、一から全部聞きたい。

- ・ 量子力学を根本から勉強したい。

- ・ 後半部分が分かりにくかったので、自分でも調べてみたい。

- ・ 全体的に

- ・ 多世界解釈

- ・ 「量子力学」は難しすぎるので「光電効果」とか。

- ・ 量子コンピュータは気になったが、この学問を勉強したいとは思わなかった。

5) この授業を受けて、科学・物理に対するイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ がらりと変わった。

- ・ SFチックなことができそうで、よりおもしろいと思った。

- ・ 奥が深くて難しいと思った。

- ・ 面白そう。まだまだ発展する学問だと思うようになった。

- ・ 科学、物理にはまだまだ知らない分野もたくさんあることを知った。

- ・ 化学などは日常の生活にも何となく関わっている気がするが「量子力学」のようにあまり関わりのない科学分野もあるのかと思った。

- ・ 確率でしか考えられないものもあること。

- ・ 神にサイコロを振ってほしくないと思うようになった。

- ・ 神はサイコロを振る。

- ・ 感覚で理解しにくいことも扱うことに驚いた。

- ・ 現実的なものだと思っていたが、夢のようなものを実現させるすごいものだと思った。

- ・ 現代の科学は一般的な感覚から離れていると思った。

- ・ さまざまな学問があって、未来を明るくしてくれる。

- ・ 自然の事は全て物理で解決できていけるものなのだと思った。

- ・ 自分が思っているよりずっとハードルが高いかも…と思いました。

- ・ 自分が考えていたことよりもはるかに難しいものだと思った。

- ・ 自分の考えていた世界とは違う、常識が通用しない世界があるんだなと思った。

- ・ 少なくとも普通の人間が感じる物理よりも遥かに奥が深いと感じた。

- ・ すごい次元のことだと思いました。

- ・ 想像以上に難しかったです。

- ・ 日常では考えられないような現象も扱っているんだと分かったし、物理を学ぶことが生活を便利にしていくのだと思った。

- ・ 人の予想を超えることが起こるのだなぁと思った。

- ・ 不可能と思われた現象を可能にしてしまう学問。

- ・ 物理は実験と理論によって成り立っているということを今までより明確に実感できた。

- ・ 物理は机の上の学問だと思っていたが、実験をしてその結果を解明していくものなんだとわかった。

- ・ まず光が粒であることを知らなかったので、基本的なイメージが変わった。

- ・ まだ、運動の授業しか受けていなかったので、光も物理で考えられるんだと思った。計算が難しいと思った。

- ・ 身近なことから世界規模、宇宙規模まですごく広い分野を扱う学問だなと思った。また、光子ほどの小さいものから大きいものまで、やはり広いなぁと思った。

- ・ 難しい、奥深いと思った。

- ・ 難しい。

- ・ より一層興味深いものになった。

- ・ 理論上正しいことは、感覚ではあり得なくても成立するというのが科学というイメージを持ちました。

- ・ 理論をたてて実験をし、その結果から仮説を実証していく「物理の仕方」が分かった。古典物理は“感覚”で理解できたが、量子力学は全くできなく、難しかったがとても面白かった。

6) 講演者の話を聞いて、研究者としての将来像はイメージできましたか?また、その授業を受ける前と受けた後とでは、研究職のイメージはどのように変わりましたか?※順不同

- ・ あまりイメージできなかったが、研究職は自分が思っていたより難しくて大変だと思い知りました。

- ・ あまり変わらなかった。

- ・ いえ、まさにそのまんまです!

- ・ いまいちできなかった。研究職は難しくやっていくのは大変そうだなぁと思いました。

- ・ イメージがあまり変わっていないが、ある部門のエキスパートという像がより鮮明になった。

- ・ イメージできた。特に変わっていません。むしろ、やっぱりこんな感じだなと思った。

- ・ イメージはあまり変わらなかった。普段どのように研究を進めていくのか知りたいと思った。

- ・ 具体的な自分の将来はイメージできなかったが、「学者」という職がいかに大変ですごいということがわかった。

- ・ 研究者という印象はあまり受けなかった。

- ・ 研究者として携わることができる科学がここまで高度で面白いものだということを知り、研究者になりたいという考えがより強まった。

- ・ 研究者の頭の中はすごいことになっているなぁと思った。

- ・ 研究者は(当たり前かもしれないけれど)難しいことを研究しているんだなぁと思いました。それを続けるにはそれが好きだったりとか強い動機がないとダメだろうなと思いました。

- ・ 研究者は、科学の世界の土地の開拓者である。

- ・ 研究者はただ研究しているだけでなく、他の人に伝えることも大事だということがわかった。

- ・ 研究職のイメージは自分でイメージしていた像と大体一致していて、すごく頭を使うという印象を受けた。

- ・ 最初閉塞感がありそうなイメージだったけれど、少し明るいイメージになった。

- ・ 実験ばかりしているようなイメージがあったのだが、「量子力学」はあまり実験ばかりしているようではなかったので、そうでもないのかなと思った。

- ・ 自分の興味のあることを研究・追及していけるというのは面白そうだった。

- ・ 自分は研究職に就こうと思ったことはないけれども、こういった講義で、とても身近に感じることができた。

- ・ 将来像をイメージすることができた。また研究職のイメージは他の講義から受けたものと同じだった。

- ・ 数学など他の分野も勉強しないといけないと感じた。

- ・ 好きなことや面白そうなことに打ち込めるのが楽しそう。

- ・ すごく専門的。

- ・ 生物、地学、物理の講義を受けて、それぞれ違うなと思いました。

- ・ 前途多難。

- ・ 本当に専門的に一つの事をとことんまで追究していくものなのだと改めて思った。

- ・ 難しいことばかりだと思っていたが、自分が思っていたよりは理解できたので、身近に感じることができた。

- ・ 難しい話だったので、あまりイメージできなかった。

- ・ 難しい問題を解明するときには新たな考え方をもたなければならないと思った。

- ・ もっと気難しいと思ったが、普通だった。研究職も楽しそうだと思った。

- ・ 両教授とも笑顔のやさしい方で親しみやすいなぁと感じた。

7) この授業を通じて、大学でもっと理科の勉強をしてみたいという興味が湧きましたか?

- a. はい〔26〕

- b. いいえ〔0〕

- c. 分からない〔8〕

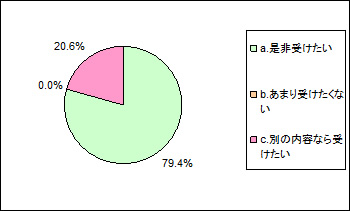

8) また機会があれば、このような授業を受けたいと思いますか?

- a. 是非受けたい〔27〕

- b. あまり受けたくない〔0〕

- c. 別の内容なら受けたい〔7〕