|

イベント情報 |

|

|

|

イベント情報 |

|

2013年(平成25年度) |

| 日時 |

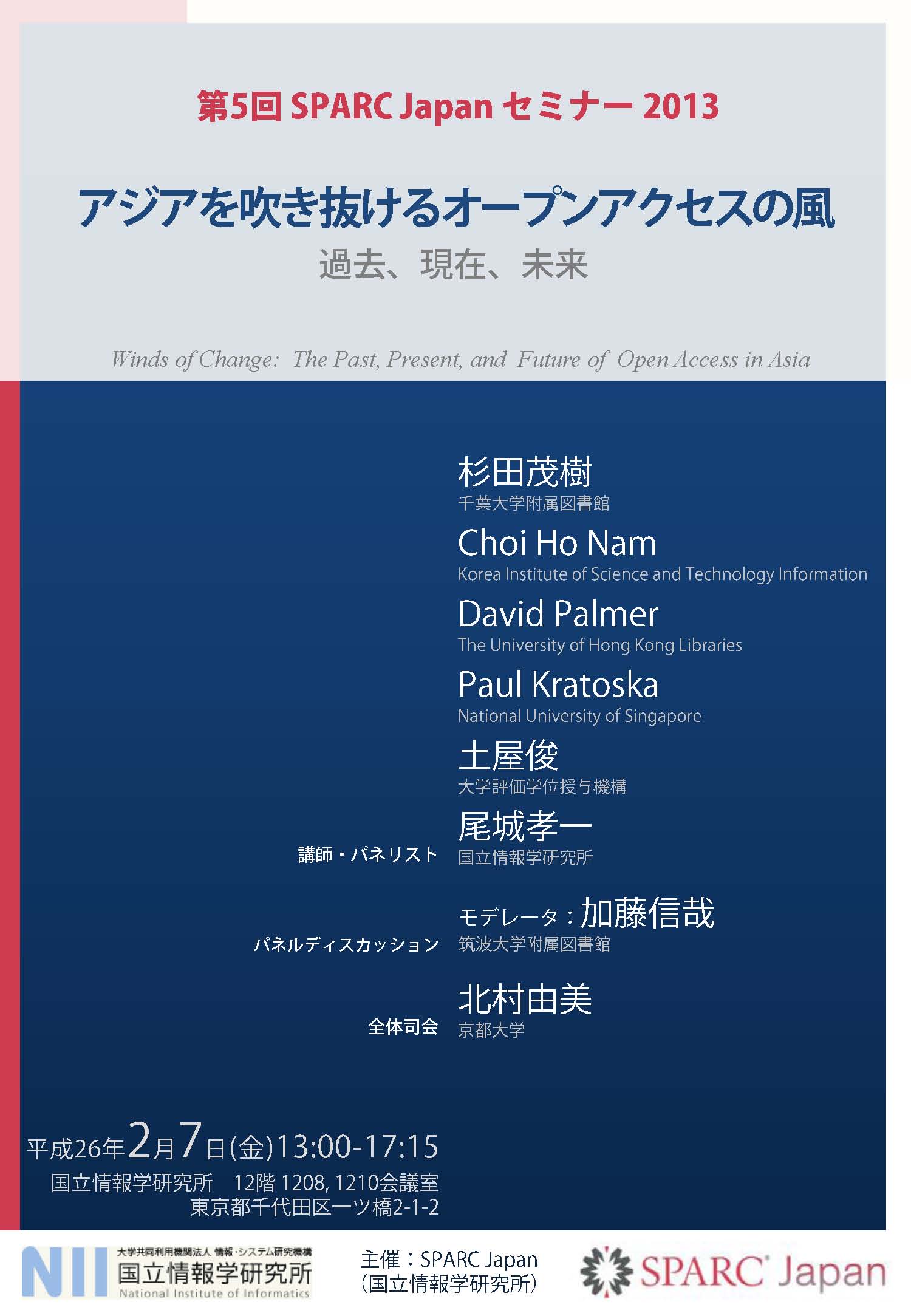

平成26年2月7日(金曜日)13:00~17:15 |

|

| 場所 |

国立情報学研究所 12階 1208,1210会議室 |

|

イベントは終了しました

多数のご参加ありがとうございました。

|

|

| アウトライン |

|

|

【概要】

アジア地域のオープンアクセスの進捗状況に関して, オープンアクセスジャーナル(出版),機関リポジトリ (セルフアーカイブ) の2つの道に焦点を置いて情報を共有し,併せて,今後の連携の可能性を探ることを目的とします。また各国の研究者の意識,図書館等のコミュニティによるオープンアクセス (支援)活動,オープンアクセス出版の現状,行政の政策等を取り上げ,検討してみます。図書館員,研究者,学協会の皆様の参加をお待ちしております。

|

|

【参加対象者】

研究者,図書館員,学術出版職にある方々 |

|

|

◇北村 由美 (京都大学附属図書館研究開発室)

|

|

|

京都大学東南アジア研究所助教および同研究所図書室長を経て,2012年より現職。現在の研究テーマは,図書館と東南アジア研究の興隆,インドネシア華人研究など。

|

|

|

◇杉田 茂樹 (千葉大学附属図書館/DRF)

|

|

|

デジタルリポジトリ連合運営委員。機関リポジトリ推進委員会委員。

|

|

|

◇Choi Honam (Korea Institute of Science and Technology Information)

|

|

|

KISTI (Korea Institute of Science & Technology Information)のインフォメーションサービスセンター,センター長。2010年3月まで韓国専門図書館協議会の初代会長,2009年7月から2011年6月まで韓国図書館協会の副会長を務めた。現職のインフォメーションサービスセンターでは図書館コンソーシアム(KESLI)の運営管理と電子情報の共同購入,Korea Science Citation Databaseの構築とともに検索機能の拡張強化,研究成果の評価をサポート,NDSL(National Digital Science Library)の運営,国内外の学術情報,パテント,科学技術に関する情報等のデータベース構築などを行っている。

|

|

|

◇David Palmer (The University of Hong Kong Libraries)

|

|

|

香港大学のDigital Strategies & Technical Servicesの副責任者であり,大学のIRである「The HKU Scholars Hub」(以下,Hub)の主任調査官。学術分野で23年以上ものキャリアがり,2005年よりHubの運営管理に携わり,システムに関わる諸問題に取り組んできた。彼の尽力によりHubはCurrent Research Information System (CRIS)へと進化を遂げる。Hong Kong Open Access Committeeの設立メンバーでもあり,2009年11月のオープンアクセスに関するベルリン宣言への香港大学の署名にも貢献した。

|

|

|

◇Paul Kratoska (NUS Press, National University of Singapore)

|

|

|

シンガポール国立大学出版局のパブリッシングディレクター。Journal of Southeast Asian Studiesの前エディターであり,東アジア・東南アジアの多くのジャーナルの編集顧問をも務めている。彼のコラムである「Publishing Matters」はUS Association for Asian Studiesから発行されているAsian Studies Newsletterにレギュラーで掲載されている。

|

|

|

◇土屋 俊 (大学評価・学位授与機構)

|

|

|

1982年から千葉大学で哲学や認知科学を専門に教鞭を執り,1998年に千葉大学図書館長を併任し,以来,図書館コミュニティに参加する。その後,図書館や図書館員と共にコンソーシアによるEライセンス価格交渉,著作権者や出版社との著作権交渉,機関リポジトリやオープンアクセスのプロモーションなどの活動を続けている。2011年には千葉大学から大学評価・学位授与機構に異動し,オンラインエデュケーションや学生の国際交流に関して積極的に調査・研究すると共に日本における高等教育の質の向上へも寄与している。

|

|

|

◇加藤 信哉 (筑波大学附属図書館)

|

|

|

筑波大学附属図書館副館長。1976年、筑波大学図書館部に入職し,全国の8つの国立大学附属図書館に勤務。2013年4月から現職。著書に加藤信哉・小山憲司編訳『ラーニング・コモンズ』(勁草書房,2012)がある。大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)運営委員会委員,機関リポジトリ推進委員会委員長。

|

|

|

◇尾城 孝一 (国立情報学研究所)

|

|

|

1983年1月, 名古屋大学附属図書館に採用され図書館職員としてのキャリアを開始。その後, 東京工業大学附属図書館, 国立国会図書館,千葉大学附属図書館, 国立情報学研究所を歴任。2012年4月より, 現職(国立情報学研究所 学術基盤推進部次長)。

|

|

|

◆概要説明

(杉田 茂樹)

|

|

|

本セミナーへの導入として、我が国におけるオープンアクセスの概況について概観する。

|

|

|

◆OA Activities in Korea

(Choi Honam)

|

|

|

韓国政府,研究機関,大学,図書館,学協会など,様々な部門でオープンアクセス(OA)ならびにOAに関連する活動が行われている。韓国政府は主に政策の立案ならびに公的機関によって生み出された全てのデータは公に公開,アクセス可能とすべきであるというポリシーのもと,公共データの提供に傾注している。大学や研究機関では主題リポジトリと機関リポジトリに関心が寄せられている。少数の大学教授やつながりのある専門家によって運営される主題リポジトリとは異なり,機関リポジトリの大半は関連の図書館によって運営されている。オペレーションのレベルと登載されているコンテンツのボリュームからみると,大学や研究機関の機関リポジトリの大半が第一段階といえる。オープンアクセスを推進し,全国的に情報を共有するような重要で大規模なプロジェクトは,国の2つの情報センターであるKISTIとKERISが担当している。Open Access Korea(OAK)プロジェクトは5年間に渡りKISTIによって行われ,その結果としてOAジャーナル(25誌)のスコアの向上,リポジトリ(23)の構築ならびに分割,PDF2XMLワークベンチの開発,OAポータルやセントラルサービスシステムの開発などが行われた。またオープンアクセスと学位論文の共有を目的として,韓国国内の大学向けに256のdCollectionをKERISは開発・導入した。最近ではKorean Open CourseWare(KOCW)サービスの提供を始めた。

|

|

|

◆OA & IR in 2012; The University of Hong Kong & Greater China

(David Palmer)

|

|

|

1990年代からオープンアクセス(OA)化への動きは広がりをみせている。香港や中国では,OAは現時点で組織的に重要な課題であり,強い要望もある。今回の講演では香港大学でのナレッジエクスチェンジ・イニシアティブについてご紹介し,OAのマンデートについて考えてみたいと思う。また,海外のいくつかの組織で現在利用されている,IRが進化したオープンソースのプラットフォームであるCRIS (Current Research Information System)についてもお話したい。香港,中国,台湾におけるOA出版,OAマンデート,IR進捗・発展状況に関する調査もあわせてご紹介する。

|

|

|

◆Open Access in Southeast Asia: Unresolved Issues and New Opportunities

(Paul Kratoska)

|

|

|

東南アジアではオープンアクセスへの組織的なサポートに欠けている。APCの支払いに困ったり,地域や所属機関にリポジトリが普及していなかったり,非常に限られたリソースしかない研究者には,相当な努力と開拓精神が必要とされる。資金の豊富な主要大学ではOA出版をサポートするが,インパクトファクターの高い最上位のジャーナルでの出版を優先する。

また多くの大学では部門ごとにジャーナルを出版しているが,購読料収益に頼らない,OA化可能なものであっても,クオリティの高い論文の投稿を促すためにかなりの改善が必要とされる。現在アジアの研究者は膨大に増えつつある研究成果にアクセスできるが,その一役を担うことが困難になりつつあるという危機に直面している。

|

|

|

◆「アジア」のOAの将来

(土屋 俊)

|

|

|

科学,学術における生産性が成長しつつも,学術情報流通に関する認識,これまでの経験,基盤的整備が一般的に欠落しているアジア地域における学術情報流通について,科学者,研究者,図書館員ほかの関係者が直面する当面知り得る限りの諸問題を論じる。そのような問題には,リポジトリによるアーカイブではなく,オープンアクセス出版が必然的であること,この地域における「義務化」の可能性と有効性,誰が費用を負担すべきであり,かつ,そもそも負担することができるかということに関する懸念が含まれる。

|

|

| 平成26年02月07日(金)に第5回SPARC Japanセミナー2013「アジアを吹き抜けるオープンアクセスの風‐過去、現在、未来」を開催しました。本セミナーに関するニュースレター(21号)はこちらからご覧ください。 |

|

| 参加者数 77名 |

|

| アンケート結果 回答数: 42 |

|

※ご意見は,公開の同意をいただいたものです。 |

|

| ■参加目的 |

|

| |

|

業務に関連するため:35 研究に関連するため:3 教養:2 その他:3 |

|

| ■今回の内容について |

|

| |

目的達成度 |

|

| |

|

役に立つ:35 普通:4 期待と異なる:3 |

|

| |

ご意見 【所属/職種】 |

|

| |

【大学/図書館関係】 |

| |

|

- 本学では機関リポジトリと研究者OBの連携を進めているところですが、先進的な事例に触れることができ、大変参考になりました。

- アジア地域のオープンアクセスの現状がわかって良かった。勉強になりました。今後これを機に協力関係を強めていただければよいと思いました。

- 各国のOAの現状、ポリシーがわかって有意義でした。ひとくちにアジアといっても様々にある。共通する点と差異が面白かったです。中国本土が規模的に気になる。

- HKO Hubがすばらしい。知ることができてよかった。

- オープンアクセスの流れを知り、これからどうあるべきか考えるきっかけになったと考えます。

- アジアのリポジトリ、OAの現状をお聞きでき勉強になりました。発展するアジアの国との共同研究、留学生の研究などもあり、OAが広がっていくことを願いたいと思います。まずは自分の役目をこなしていくことが大切だと思います。

- アジアに関するOAの現状を詳しく知ることができた。

- 焦点がより絞られているとよかったですが、得られた情報はそれぞれ有益だったと思います。

- アジアの視点は面白かったです。

|

|

| |

【大学/図書館関係/教育関係/研究者】 |

| |

|

- クラトスカさんの最後のコメントにあったように、アジアにおける協力体制を実現するには、たがいに知り合う機会をつみかさねていくことが大切だと思う。

|

|

| |

【大学/教育関係】 |

| |

|

- アジアのオープンアクセスの現況と課題について包括的に整理されていましたので大変参考になりました。

|

|

| |

【大学/研究者】 |

| |

|

- 末尾に尾城さんからもお話ありましたが、再びアジアの方々をお招きして、今度はトピックを絞って何かあれば。

- 各国のOAの現状、ポリシーがわかって有意義でした。ひとくちにアジアといっても様々にある。共通する点と差異が面白かったです。中国本土が規模的に気になる。

|

|

| |

【企業/学術誌編集関係】 |

| |

|

- セミナー全体を通したコンセプトや目標が不明瞭だった。機関リポジトリとOAの関係性が不明瞭だった。まだ明確でないためにそうなったのかもしれないが。全体のオーガナイズでもう少し改善できたのでは。ディスカッションでも、何についてディスカッションしたいのか目標がよくわからなかった。

- 未だにGreenに偏りすぎている

|

|

| |

【その他/研究者】 |

| |

|

|

|

| |

【その他/図書館関係】 |

| |

|

- 色々な内容お話が聞けて良かったです。

- 未来の状況について述べられていない。

|

|

| |

【その他/学術誌編集関係】 |

| |

|

- □が○○に△△件といった数字の話になってしまうのは致し方ないかと思いますが、IRにしてもOAにしてももっともっと考え方、取り組み方の話も聞きたかったですね。

|

|

| ■今後,聞いてみたい内容・テーマ・講演者について |

|

| |

【大学/図書館関係】 |

| |

|

- OA、リポジトリの教授陣への理解、事務局側の理会、大学内への効果的な広報。

- アジアに関して、政策などテーマをしぼってきいてみたい。

- 研究データとIRの統合に向けた内容。

- さらにアジアのことをもう少しくわしく。やはりGreater Chinaを交えた話をききたい。

|

|

| |

【大学/図書館関係/教育関係/研究者】 |

| |

|

- 研究データとIRの統合に向けた内容。

- アジアにおけるより具体的な協力(アジアの機関とのworkshopなどはどうか)。

|

|

| |

【企業/その他】 |

| |

|

|

|

| |

【企業/学術誌編集関係】 |

| |

|

- (OAではないのですが、この場を借りまして・・・)①MOOCs浸透後の大学の役割(土屋先生に)②ORCIDの展望(武田先生/NII)。

|

|

| |

【その他/大学・教育関係】 |

| |

|

|

|

| |

【その他/研究者】 |

| |

|

- 学会誌についてとりあげてほしい。研究成果発表の場である年次大会開催の状況を(日本を中心に)知りたい。

|

|

| |

【その他/学術誌編集関連】 |

| |

|

- 著作権のあり方、考え方。OAによってどう変わる?

- OAはサスティナブルか?

|

|

| |

【その他/図書館関係】 |

| |

|

|

|

| ■その他,当企画に関するご意見・感想 |

|

| |

【大学/図書館関係】 |

| |

|

- いつもディスカッションの時間が短くなってしまい、ものたりない気持ちです。でも腹八分目っていうのでちょうどいいのかもしれません。

- アジアのそれぞれの現状を知ることができ、OAの今日を考えるのに面白いテーマだったと思いました。

- もう少しゲストを少なく、パネルセッションを充実させてもよいかと思います。

|

|

| |

【その他/図書館関係】 |

| |

|

|

|

| |

【その他/研究および図書館関係】 |

| |

|

|

|

| |

【その他/学術誌編集関係】 |

| |

|

- OAは出版する人、Subモデルは購入する人、が負担するモデル。それぞれの構成する人がことなる点、どうシフトできるのか?

|

|

|